في ما يلي ترجمةٌ خاصّة بـ"عرب 48"، بتصرُّف:

في الحادي عشر من تموز/ يوليو الماضي، سمع آلاف الأميركيين (وغيرهم)، قصة مشوقة على "الإذاعة الوطنية العامة"، وبرنامج "الآن وهنا" (هير آند ناو) على راديو "دبلوي بي يو آر"، والتي جاءت على هيئة مداخلتين قدمهما مؤرخان مرموقان أكدا فيهما على أنه لولا الدعم الحكومي الكبير لصناعة التبغ، ما كان الأميركيين سوف يعتمدون عليه إلى هذه الدرجة في حياتهم. وتفاجأ الكثيرون بهذه المعلومة، حيث عادة ما يُظن أن صناعة التبغ الضخمة، على غير وفاق مع الحكومة الأميركية التي تفرض عليها تقييدات قانونية باستمرار، وتطالبها بالإفصاح عن أوراقها، والتي تشعر أيضا باستياء كبير من مرض أو وفاة مواطنيها نتيجة التدخين.

ولم تتخلل هاتين المداخلتين، سوى مشكلة واحدة، وهي أن المؤرخيْن، لم ينسبا مصدر القصة إلى مؤرخة أخرى، تُدعى سارة ميلوف، والتي أصدرت كتابا مؤخرا بعنوان "السيجارة: تاريخ سياسي".

وخلال بضعة أيام، انتشرت قصة المؤرخين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي انطلقت أولا في مقال نُشر في موقع "ذي ليلي" النسوي، تحت عنوان: "هما (المؤرخان) يحظيان بنفوذ، لكنها (المؤرخة) لا تحظى بذلك"، وقالت ميلوف، وهي أستاذ مساعد في جامعة فرجينيا، للموقع الذي أشار إلى أنها ستمتلك منصبا مرموقا العام المُقبل: "كل كلمة قالاها جاءت في كتابي".

وتدفقت التعليقات والانتقادات على موقع "تويتر"، وصدرت مقالات كثيرة في هذا الشأن في شتى أنواع الصحف والمجلات، الأمر الذي دفع الرجلين، إدوارد آيرز، ونيثان كونولي، إلى تقديم اعتذار رسمي وسريع. وبالنسبة للكثيرين، كانت الواقعة بمثابة تجسيد لديناميكية شائعة في العالم الأكاديمي، حيث يحظى العلماء الذكور منذ فترة طويلة، بالتبجيل على حساب زميلاتهم.

ومع ذلك، وكما أوضح موقع "جزيبل"، فقد أثار الخلاف "دعاية مهولة" لكتاب ميلوف، برغم أن قضية المداخلتين تكاد أن تحظى باهتمام أكبر من التاريخ التي قضت الباحثة سنوات في كشفه. وذلك أمر معيب، لأن الأجواء العامة ستُخسر الناس، ماهية الكتاب، وهو عبارة، وأخيرا، عن إدانة دقيقة ومدمرة لتواطؤ الحكومة مع أسوأ تجاوزات الرأسمالية الأميركية.

السيجارة.. من "الرعاع" إلى "عليّة القوم"

يبحث كتاب "السيجارة" (اختصارا)، بما هو أبعد من المستهلكين الأفراد وخياراتهم، ويوجه عينه الثاقبة مباشرة إلى أكبر ظاهرة تشكل حياتنا جميعا؛ مقتضيات الحروب، ونشوء مجموعات مصالح منظمة في ظلها، وسقوط الجهات التنظيمية الحكومية، والتأثير الهائل وغير المرئي للشركات الكبرى.

مع بداية القرن العشرين، كانت السجائر لا تزال عبارة عن منتج هامشي، ومحط سخرية سادة القوم، قائلين إنها تميز "المُستعبِدِين البيض الصغار"، وتهكم المتعصبين الذين قالوا إن التدخين عادة خاصة بالمهاجرين الذين اعتبروهم في مرتبة دنيا. وتحاشاها معظم الناس، حيث كانوا أكثر ميلا لاستخدام الغليون أو تدخين السيجار، أو مضغ التبغ. وهذا دفع الحكومة الفدرالية، لتحويل السجائر إلى سلعة استهلاكية مميزة؛ وفي عام 1917، خصص الكونغرس أموالا لوضع السجائر في مؤن الجنود المتأهبين لخوض الحرب العالمية الأولى، على أمل أن يصرفهم تدخينها عن "أنواع أكثر خطورة من الرذيلة (المخدرات وغيرها)".

واشتهرت السجائر، وشرعت شركات التبغ في حملات إعلانية مبتكرة لضمان أن "تقدير أهمية السيجارة في الحرب" سيستمر في السلام أيضا. وهذا ما فعلته بالفعل، فمنذ عام 1914 وحتى عام 1920، قفزت نسبة استهلاك السجائر من 7 بالمئة إلى 20 بالمئة من مجمل استهلاك التبغ الأميركي. وعلى مدار القرن الذي تلى ذلك، استمر التدخل الفيدرالي في تحديد مسار هذه السلعة، سواء كان ذلك للمصلحة العامة، أو لأهداف سيئة للغاية.

ونمت المشاكل مع تزايد الطلب على السجائر، فانخفضت قيمة ورقة التبغ، وشعر المزارعون الذين اعتادوا على زراعة التبغ وتنشيفه لاستخدامه في السجائر، بـ"الضعف والغضب"، فقد ساهم عملهم بتحويل "حفنة" من الرجال البيض الأقوياء، إلى أشخاص فاحشي الثراء، لكن المزارعين (دون أن نتطرق حتى للملتقطين الذين عملوا تحت ظروف همجية، أو لفافي التبغ الذين استبدلوا بالآلات لاحقا) شعروا بالاستغلال وعدم التقدير من قبل "احتكار القلة" من شركات مثل "آر جي رينولدز"، و"ليجيت آند مايرز"، ولوريارد، و"شركة جيمس بي ديوك للتبغ الأميركي".

وحاول المزارعون تنظيم تعاونيات وتكتلات لتحديد سعر التبغ للشركات، لكن الشركات بالإضافة إلى حلفائها سحقوا هذه التعاونيات، إما من خلال التهديد، أو الدعاوى القضائية، أو حتى التخريب المباشر. وجاء الخلاص في نهاية المطاف، وتجسد على هيئة خبراء الاقتصاد في إدارة الرئيس، فرانكلين دي روزفلت، الذين سارعوا إلى تشخيص المشكلة في قطاع التبغ؛ وهي الإنتاج المفرط، فـوجود "الكثير من التبغ يقوض التجارة".

ومن ضمن "الصفقة الجديدة" (مجموعة من البرامج الاقتصادية الحكومية)، سعى المسؤولون الفدراليون إلى السيطرة على الاقتصاد والقضاء على المنافسة غير الضرورية. وللتخلص من الإفراط في الإنتاج في اقتصاد التبغ، أنشأ المسؤولون برنامجًا منحوا من خلاله ما يشبه التعويضات للمزارعين من أجل عدم زراعة التبغ، ولإخراج الأراضي الزراعية الخصبة من الإنتاج بحيث يحافظ التبغ على أسعاره المرتفعة. أما المزارعين الذين لم يتعاونوا، فقد فُرضت عليهم ضرائب عالية جدا. وبالتالي، حولت الصفقة الجديدة "المزارعين إلى مدراء حكوميين".

وقد حالف الحظ شركات التبغ مجددا في الحرب العالمية الثانية، فاستفادت بدهاءٍ من الحماس الشعبي تجاه الحرب بشعارات مثل "لاكي سترايك الأخضر، انضم إلى الحرب"، وارتفعت الأسعار التي جباها الفلاحون لقاء التبغ، على مدار سنوي بين عامَي 1940 و1946.

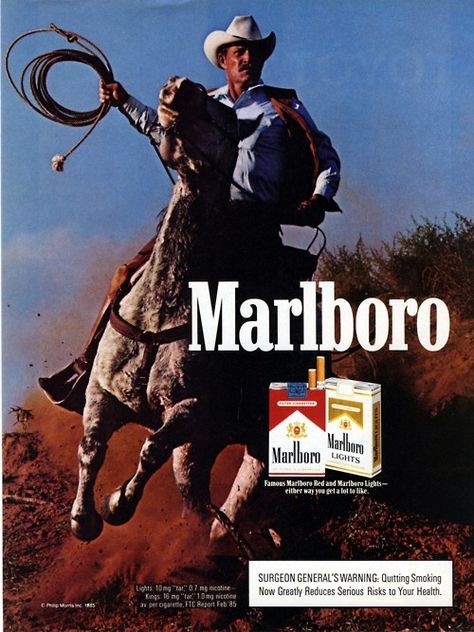

وبعد انتهاء الحرب، كرست الشركات نفسها لتوسيع سوق السجائر ليشمل جميع مناطق الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، وضخت أموالها في الإعلانات أكثر من أي وقت مضى. وتكتب ميلوف في هذا السياق: "كانت السجائر في السابق رذيلة مارسها المهاجرون والمجرمون، لكن الحرب والإعلانات وهوليوود ساعدت على توسيع، وإضفاء الطابع الاحترافي على جاذبية التدخين وتمجيدها". وبحلول عام 1955، أصبح أكثر من ربع الأميركيات، ونصف الأميركيين "مدخنين نشيطين".

قفزةٌ قوَّضها المرض

بعدما مارست الشركات ضغطا سياسيا قويا، استُخدمت الأموال المقدمة إلى أوروبا في "مشروع مارشال" للتبغ؛ وبذلك ضُخ مليار دولار في قطاع التبغ، "وهو رقم يعادل ثلث إجمالي المساعدات الغذائية" التي كانت تُقدم إلى أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن الناحية النظرية، كان الهدف من ذلك دعم اقتصادات التصنيع الأوروبية؛ لكن الجانب العملي لهذه الخطوة، كفل استخدام شركات السجائر الأوروبية لأوراق التبغ الأميركية لصناعة منتجاتها، وجعل المستهلكين الأوروبيين مدمنين على التبغ الأميركي.

ومن ثم رسخت شركات التبغ، توسعها في الأسواق الأجنبية من خلال الضغط في المعارض الدولية والمعارض التجارية. وبحلول عام 1949، وفقًا لأحد استطلاعات الرأي، فضّل ما بين 85 و90 بالمئة من الألمان الغربيين طعم التبغ الأميركي على الأصناف اليونانية أو التركية القديمة التي دخنها كبار السن. وهكذا، بحلول منتصف القرن العشرين، سيطرت السيجارة الأميركية على العالم.

وشعر الفلاحون بالسعادة والرضى عن هذا الوضع الجديد، تماما كشركات التبغ، إلا أن المشاكل بدأت تختمر في الولايات المتحدة، فقد بدأت الصحف خلال الخمسينيات، بكشف قصص كثيرة عن العلاقة السببية بين التدخين وسرطان الرئة (العلاقة التي لوحظت أولا عام 1939)، ولبضعة سنوات، تمكنت شركات التبغ من تهدئة المخاوف الصحية من خلال الإعلانات والعلاقات العامة الماكرة، واستمرت معدلات التدخين في الارتفاع، لكن الحكومة الفدرالية انخرطت مرة أخرى عندما أصدر الجراح العام لوثر تيري، عام 1964، تقريرا أعلن فيه دون أي لبس الصلة الوطيدة بين تدخين السجائر والسرطان، ليبدأ ما سيكون في النهاية بمثابة إعادة تقييم جذري للعلاقة بين الحكومة ومزارعي التبغ، ناهيك عن شركات التبغ.

وبدأت لجنة التجارة الفدرالية على الفور في صياغة لوائح من شأنها أن تفرض قيودا صارمة على المجهود الإعلاني لشركات السجائر، والتي تطلبت، على سبيل المثال، إدراج تحذير صحي على جميع إعلانات الراديو والتلفزيون، ولكن قبل فرض هذه اللوائح، اتخذت شركات السجائر موقفا دفاعيا، وبقيادة فريد رويستر، وهو مزارع ثري يحظى بعلاقات نافذة، والمعروف في ولاية كارولينا الشمالية باسم "السيد تبغ"، وبانضمام مجموعات تجارية صناعية كـ"معهد التبغ" الممولة جيدا، أقنع حلفاء شركات التبغ، الكونغرس بإلغاء التحذيرات الخاصة بالإعلانات وتقليص علامة التحذير لتظهر على عبوات السجائر فقط. وبدلا من كتابة جمل مثل "تدخين السجائر يشكل خطرا على صحتك"، اقترحوا صياغة أقل مباشرة مثل "تدخين السجائر قد يشكل خطرا على صحتك"، وقامت الشركات، بمساعدة أنجح محامي في واشنطن العاصمة، والذي أصبح في مرحلة لاحقة رئيسا للمحكمة العليا، آبي فورتاس، بتصميم صفقة مع وزارة العدل والتي بموجبها أصبح بإمكانها تنظيم إعلاناتها الخاصة.

ومع تحييد تقنيات التنظيم الفدرالية التقليدية، اتجه محامو المصلحة العامة الأذكياء إلى أساليب أكثر إبداعًا. وبقيادة عبقري القانون، جون بانزهاف، البالغ من العمر 27 عامًا، أقنع هؤلاء المحامون الحكومة الفدرالية بأن عليها أن تطلب إعلانات لا تُظهر "متع حياة المدخن" فحسب، بل أيضًا "أهوال وفاة المدخن".

وأصبح بانزهاف أستاذا في القانون في جامعة جورج واشنطن، وأنشأ قسم "العمل على التدخين والصحة"، وبدأ بتجميع طلابه لتقديم شكاوى قضائية ضد الوكالات الحكومية المختلفة، ونجحوا من خلالها مثلا بإنشاء أقسام لغير المدخنين على متن الطائرات، وكان شعاره؛ "مقاضاة الأوغاد".

وبحلول سبعينيات القرن الماضي، استمر منطق إلغاء التنظيمات على هذه الشركات، وانضم الليبراليون المدفوعون بقلقهم من هيمنة الشركات على الوكالات الحكومية، إلى المحافظين المتشككين في قيام الحكومة الكبيرة؛ بخنق الشركات الكبرى، وأقنعوا معًا الحكومة بإضعاف القوانين التي تتطلب أقساما لغير المدخنين. ومع استمرار ضعف الوكالات، كان لابد من ظهور إستراتيجية أخرى للتغيير، والتي تجسدت في حركة حقوق غير المدخنين.

النضالُ من أجل مساحةٍ خاليةٍ من دخّان السّجائر

أنشأت ربة منزل من ماريلاند، تُدعى كلارا غوين، عام 1971، والتي عانت ابنتها من حساسية تجاه الدخان، "مجموعة ضد تلويث التدخين"، أو "جي إيه إس بي" اختصارا، والتي سرعان ما نمت في مدن الجامعات، ومناطق الليبراليين، بهدف جعل ما أطلقوا عليه "الأغلبية الصامتة"، مرئية للجميع، وعمل أعضاء المجموعة على رفع الوعي تجاه قضيتهم، مطالبين، وبشكل غير صدامي، بمناطق خاصة بغير المدخنين في أماكن العمل وخارجها، وقام بعض الناشطين من مختلف الحراكات بتقديم شكاوى ضد أرباب عملهم، مطالبين بحق العمل دون استنشاق دخان السجائر.

ولقد ظهرت حركة حقوق غير المدخنين قبل أكثر من عشرة أعوام على ظهور الأدلة التي تربط بين السرطان والتدخين السلبي، وكتبت ميلوف بهذا الصدد أن "الدافع وراء الدعوات لحقوق غير المدخنين كان مدنيًا وليس علميًا، فقد استند هذا الأمر إلى مطالبة غير المدخنين بالمواطنة الكاملة، وكان يغذيه استياؤهم من المدخنين"، فقد امتعض غير المدخنين من حق أقرانهم في التدخين، ورفضهم مراعاة مشاعر الأشخاص المحيطين بهم عندما يشعلون سجائرهم، ورغم أنه غالبًا ما تبدي ميلوف قسوة في التعامل مع "جي إيه إس بي"، منتقدة تبني الحركة لخطاب "تحرري" مستترًا داخل "الحدود الآمنة لليبراليي الضواحي" المرموقة، إلا أنها توضح ببراعة كيف حقق أعضاء الحركة وناشطون آخرون انتصارات كبيرة، وضربوا شركات السجائر في الوقت ذاته.

ونظرا لأنهم حققوا نجاحا جزئيا فقط، من خلال الدعاوي القضائية، بدأ ناشطو الطبقة الوسطى، بالتوجه إلى أصحاب العمل مباشرة، مدعين أن حظر التدخين في أماكن العمل، سوف يحسن أحوالها، حيث أنه قد يخفف عدد أيام المرض لدى الموظفين، ويخفض تكاليف العجز ومصروفات الصيانة (لأن الدخان يتلف المعدات)، ويُقلّص الضرائب القانونية.

ووافقت شرائح واسعة من الاقتصاديين النيوليبراليين، وشركات التأمين، على مطلب هؤلاء، وكنتيجة لذلك، بدأت شركات التأمين في بيع خدماتها بشكل انتقائي بأسعار مخفّضة لغير المدخنين. وكما لاحظت ميلوف فإن "دخان التبغ المحيط، يمثل استنزافًا صامتًا لموارد الشركة. وهي استعارة ربما، للتكاليف الخفية للمدخنين بأنفسهم"، ولقد شهدت الشركات الضوء وأصبحت السياسات المؤيدة لغير المدخنين أكثر شيوعا بشكل متزايد طوال الثمانينيات.

التأثير على صغار الكسبة

وهذا حصل في ظل معارضة شرسة من التنظيمات العمالية، فقد ناضلت النقابات للفوز باستراحات للتدخين في الأربعينيات، وبالنسبة لهم، فإنه إذا ما كان حظر التدخين في أماكن العمل، أمرا حتميا، فإنه يجب أن يتم بشروط من خلال مفاوضات جماعية.

لكن التنظيمات العمالية فقدت معظم قوتها في الثمانينيات، وأما التكتيكات التي اتبعها الناشطون المُعارضون للتدخين، ضمنت إضعافها بشكل أكبر أيضا، وتم القضاء على استراحات التدخين، وهي عبارة عن وقت غير مُنتج يقوم العمال فيها بتقوية علاقاتهم ببعضهم البعض، وبالتالي، فقد عاد العمل ليأخذ مكانها، ولم تُستبدل باستراحات أخرى.

وقالت ميلوف في هذا الصدد: "عبر الاعتماد على التحليلات التي ترتكز على التكلفة، للسلوك الخاص وكشف البرامج الجماعية التي استمرت لعقود، أعادت حركة حقوق غير المدخنين تشكيل ما يعتقد الأميركيون أن حكومتهم تدين به للمواطنين، وما يدين به المواطنون للحكومة. وفي نجاحاتهم الملحوظة، قاموا بتحفيز إستراتيجية سياسية محافظة عن غير قصد، والتي نادرا ما تكون آثارها بعيدة المدى قابلة للقياس، لكنها حقيقية للغاية".

وعانى مزارعو التبغ من القوانين الجديدة أيضا، فمع بداية الثمانينيات، أمسى الجمهوريون أكثر تشككا من برنامج التبغ الفدرالي، الذي ينطوي على تدخل حكومي كبير في السوق الحرة، وأصبح الديمقراطيون أكثر تشككا من شركات التبغ العملاقة، وخصوصا من رجلها الأول في الكونغرس، جيسي هيلمز. وحتى الشركات غيّرت رأيها إزاء البرنامج الفدرالي، لأنها كانت تشتري كميات متزايدة من أوراق التبغ من المزارعين في الخارج الذين يعملون بأسعار أرخص بكثير، ومع نهايات القرن العشرين، أصبح 90 بالمئة من التبغ الأميركي يُزرع خارج الولايات المتحدة.

وانتهى البرنامج الفدرالي للتبغ رسميا، في عام 2004، بعد سنوات من الضعف، ومنذ ذلك الحين، يُزرع التبغ وفقًا لعقود تمتد لعام واحد بين الشركات والمزارعين، والتي تمكن الشركات أن تملي فعليًا ما تريده من الأسعار، بينما يفتقر المزارعون الأفراد إلى أي حقوق للمفاوضة الجماعية.

لا شيء يقضي على شركات التبغ

وعندما جاء وقت تصفية الحساب مع شركات التبغ الكبرى، عمل نفوذها في الحكومة على ألا تكون المحاسبة كافية لتضر بها، وتصارعت حكومات الولايات، على مدار أعوام، مع كبرى شركات السجائر، مطالبة إياها بدفع تكاليف الرعاية الصحية الهائلة المرتبطة بالتبغ، التي نجمت عن منتجاتها، وفي "اتفاقية التسوية الرئيسية" لعام 1998، وافقت الشركات على دفع أكثر من 200 مليار دولار لحكومات الولايات لمدة 25 عامًا (وهو في الواقع مبلغ ضئيل مقارنة بتكاليف الأمراض المرتبطة بالتبغ)، لكنها حصلت على أمر لطالما تاقت إليه؛ وهو "إنهاء الدعاوى القضائية الجماعية وفرض قيود على الأحكام العقابية على الدعاوى الفردية"، فلم تكن حكومات الولايات، التي اعتمدت على هذه الأموال لتحقيق التوازن في الميزانيات، راغبة في مقاضاة الشركات وتقويض قدرتها على استمرار كتابة الشيكات لها. أما بالنسبة للمدافعين عن الصحة، فقد كان اتفاق التسوية "فشلا ذريعًا للصحة العامة وانقلابا لصالح الشركات".

واليوم، لا يدخن سوى 15 بالمئة من الأميركيين، بعدما كانت تصل هذه النسبة إلى نحو 50 بالمئة في منتصف القرن الماضي؛ ويُرجح أن الناشطين المناهضين للتدخين، أنقذوا ما يقارب ثمانية مليون شخص أميركي على مدار خمسة عقود ماضية. وأصبح المدخنون اليوم، أشخاصا أكثر فقرا وأقل تثقيفا من أقرانهم غير المدخنين؛ ويعانون من معدلات أعلى من الإصابة بالسرطان؛ ودائما ما يُقال لهم إن هذا خطؤهم.

"من البذرة وحتى الدخان، خُصخصت مسؤولية إنتاج التبغ واستهلاكه وأُضفي عليها طابع فرداني"، واليوم، لا تهتم الشركات تقريبا، لحقيقة أن أعداد المدخنين الأميركيين انخفضت. فهذه العادة انتشرت في جميع أنحاء العالم، وأصبحت شركات السجائر تجني معظم أرباحها من التجارة العالمية.

ويعيش نحو 80 بالمئة من المدخنين، في دول منخفضة أو متوسطة الدخل. ولا يمكن تصور عواقب تدويل السجائر، وكما كتب المؤرخ الطبي آلان براندت، فمن المتوقع أن تصل أعداد الموتى جرّاء التدخين إلى مليار إنسان مع نهاية القرن الحالي.

ورغم أن كتاب "السيجارة"، ممتاز جدا، إلا أنه ليس الكتاب الأول أو الأخير الذي يوثق الضرر الناجم عن صناعة التبغ، وعلى سبيل المثال، فهناك كتاب برانديت، العبقري "قرن السيجارة"، والذي سرد نفاق شركات السجائر؛ وهناك كتاب "من الرماد وإلى الرماد"، من تأليف ريتشارد كلوغر، الذي تناول حروب التبغ مع ميل روائي.

ولم يوثق أي من هؤلاء الباحثين التاريخ الحقيقي للسجائر، أي الذي يستكشف التكلفة البشرية لهذه الصناعة على المزارعين والمدخنين وغير المدخنين، لكن ميلوف قدمت المحاسبة الأولى لتواطؤ الحكومة في هذه التكلفة البشرية، والطريقة التي تطورت بها شركات التبغ وتكيفت للواقع، وتحييدها للمشرعين والمنظمين، وازدهارها. ومليار شخص فقدوا حياتهم بلا داع.

لا تزال الدروس المستفادة من كتابها ذات صلة مذهلة اليوم، فنحن في خضم الكشف عن أن صناعة السكَّر اعتمدت بشكل مماثل على الإعلانات لصرف المستهلكين عن رؤية مدى إدمانه الشديد. كما عملت شركات الهواتف النقالة بلا كلل لإخفاء الأدلة التي تُشير إلى العلاقة بين الإشعاع الخلوي وجميع أنواع الآثار الصحية السلبية، وحتى مع حدوث إطلاق النار الجماعي يوميًا، فإن صناعة الأسلحة قد ضغطت على أي رقابة ذات معنى، لكن الأهم من ذلك كله، اعتمدت شركات الوقود الأحفوري على العلم الرديء والعلاقات العامة المستمرة والنشر المتعمد للشك للتستر على العلاقة بين النفط والغاز وتغير المناخ، وهو قرار تجاري أدى إلى زيادة الأرباح على المدى القصير ولكن ربما تكون تكلفته الحضارة البشرية بأكملها.

هل سنتعلم من التاريخ الّذي وُثق في كتاب "السيجارة: تاريخ سياسي"؟ وكما يبين كتاب ميلوف، فإن القوى الأكبر كانت منذ فترة طويلة تشكل بهدوء جميع مناحي الحياة اليومية: الخصخصة، والإعلان اللامع، وظهور الرأسمالية المتأخرة.

عندما نفكر في كيفية تحقيق العدالة لأكبر الجرائم، يجب أن نحول انتباهنا عن المستهلكين الأفراد وخياراتهم والتركيز بشكل مباشر على أولئك الذين استخدموا قوتهم الهائلة في هندسة اقتصادات بأكملها لمصلحتهم الخاصة.

الكاتب: مؤرخٌ وطالبُ قانون في جامعة بيتسبرغ، بنسلفانيا. وهو مؤلف كتاب "محاكمات نينا ماكول: الجنس، والمراقبة، وخطة الحكومة لعقود طويلة لسجن النساء" غير الشرعيات.

اقرأ/ي أيضًا | لماذا توجّه الديمقراطيون وأخيرًا لعزل ترامب؟

اقرأ/ي أيضًا | في مكسيك العصابات... قاتل يروي قصته

التعليقات