جدار سميك أسمّيه مجازًا... رأسي

جدار سميك أسمّيه مجازًا... رأسي

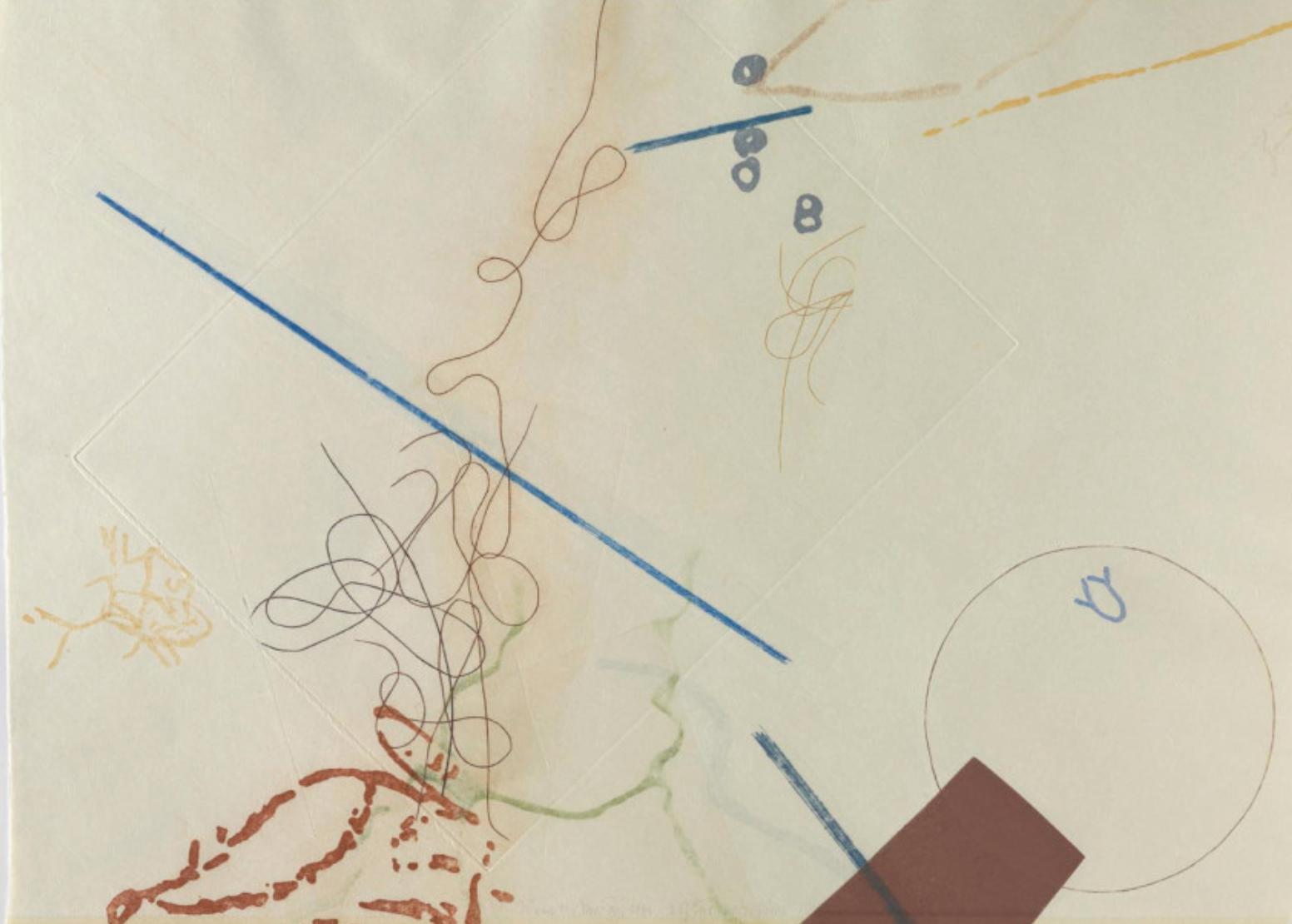

في هذا الجدار السميك المدعو مجازًا؛ رأسي، بضعة نصوص تحمل بُقَجَها وترتّل دعاء السفر...

نصٌّ للبلاد.. لا يحمل سوى الشتائم.

نصٌّ للبيت.. يحمل بردًا أوسع من بؤبؤ عيني.

نصٌّ للميلاد.. يحمل مقبرة.

نصٌّ لأمي.. يحمل علبة دواء.

نصٌّ للأصدقاء.. يحمل كأس عرق فارغ.

نصٌّ للغرباء.. يحمل حقيبة من الأسئلة.

نصٌّ للحدائق العامة.. لا يحمل مفتاحًا.

نصٌّ لجزيرة في البال.. يحمل نورسًا ميّتًا في جيبه.

نصٌّ للحبيبة.. يحملها أينما ذهب.

كّلها تطوف على رأس اللسان كشريط الأخبار، لا يسقط منها أحد، لا قتلى لا أسماء، فقط شريط يركض منتبهًا جدًا إلى طرف الحافّة، حذرٌ كصداع الرأس، وقصير النفس كأيّ مدخّن شره، ملول كفكرة في بال مدمن، وكثير ككاف التشبيه في كلّ ما سبق.

"أكزّ... المستبصر... الموت... النبيّ..."

ألمُّ الكلمات السابقة، وأضعها في دُرج للحاجيّات القديمة. أبحث عن كلمات جديدة أبدأ بها هذا النص...

"أضحك... الحياة... الأعمى... البيت".

أستغرق كسيّدة طويلة البال على مدخل السوق، أتقيّأ علبة كبريت، أُشعلها، ها هي المسامير تتلّقف الكلام المتثاقل بالسقوط، وتعلّقها على نفسها، لست أرى حجم النصّ بعد، يبدو واسعًا مثل حظٍّ رديء، أو كبلاد ضيّقة، أُمسك عنق السرد وأجرّه كخيل ليست أصيلًا، أرمي عليه الحصى حتى يستمرّ في الركض رغم أنف النصّ.

المتن يضيع بين السطح وبضعة أمتار فوق القاع، يُغَمِّسُ المعنى الشاحب كلقمة الفقير في اللغة، متقطّعًا... متقطّعًا، لا يضمن الفكرة القادمة، يجلس كشحّاذ يتربّص رائحتها:

"قد تكون مثل رسم الوجوه مكتظّةً بالتفاصيل

ربّما مثل رائحة العاهرات، مختنقة بالكحول والعرق والصراخ

أو كرائحة البيت".

يظلّ متنكرًا بأيّ مشهد آخر حتى تقوم من سرّها، يمدّ لها الله على طرف المصيدة، وتارة أخرى يمد لها القلب، وكأيّ صيّاد خبير، يصبر طويلًا، يصبر بحجم غيابها في السرّ.

ستأتي، ممتلئةً بكلّ الغواية التي عهدتها سابقًا قبل أن أكبر ثلاثين عامًا، وقبل أن يصير متن النصّ عجوزًا تحفظ يداه لفّ التبغ عن ظهر قلب، ستأتي طاردة كل الخواتيم المعدة سابقًا في البال، تشبهني بعد ثلاثين عامًا، كنت أعرف أنها ستأتي هذا الصباح، جلست منتظرًا على كتف المتن، أدلّه عليها، أحكّ له بقعة فوق القميص، وأعلمه كيف نعقد ربطة العنق.

كنت أعرف أنّها ستخرج من هذا الجدار السميك المدعو مجازًا رأسي، لترقص على طاولتي كنادلة الحان، وتأخذني من باب العزلة كي نهرب من هذا البرد، تكمّم فم الريح، حتى نموت معًا هادئين.. كأيّ نص أخير.

الهاربات من جوارير الحسرة

النساء اللواتي خرجنَ من زوبعة النميمة

ورسمن صور رجالِهنّ

في عتمة الفنجان.

اللواتي يحملن غرف المنزل

في جيوبهنّ

الهاربات من لياليهنّ المعلّقة

على حبال الغسيل

وبراويز الأمّهات القديرات

الرائيات لمحاصيل الطيور

من شرفة الجارة

من يربين أحلامهنّ في علبة كبريت

ويشتعلن فور انطفاء الفحولة

ليُحمّصن القهوة بين أصابعهن.

من لا يَسِرن إلى أيّ مكان

المُكبّلات بعَقدٍ في المحكمة المجاورة.

أمّهاتنا اللواتي كسرن خاطر البلاد

ولم يشتكين من ألم الطلق

ورائحة القرفة...

وكلّما تحسّسن أجسادهنّ

هربن إلى جوارير الحسرة.

الجميلات أحيانًا

الضجرات من تعاقب الفصول

والشاهدات على فصل بكاء وحيد...

من لا خاتمة لهنّ ومن سُرِقن

في أوّل البداية...

أخرجوهنّ من دفاتر العائلة

ليُخرِجنَ أحلامهنّ من

علب الكبريت.

شاعر وكاتب أردنيّ، نشر مجموعتين شعريّتين بعنوان «نبيّ الرماد» 2009؛ و«لم أفقد دهشتي بعد» 2014.

عمل صحفيًّا في عدد من الصحف والمواقع الإعلاميّة الأردنيّة والعربيّة، ويعمل كاتب سيناريو ومعالجًا دراميًّا في «المركز العربيّ للإنتاج الإعلاميّ» في عمّان.