"تفصيل ثانويّ": أولويّة الأرض وثانويّة الحياة

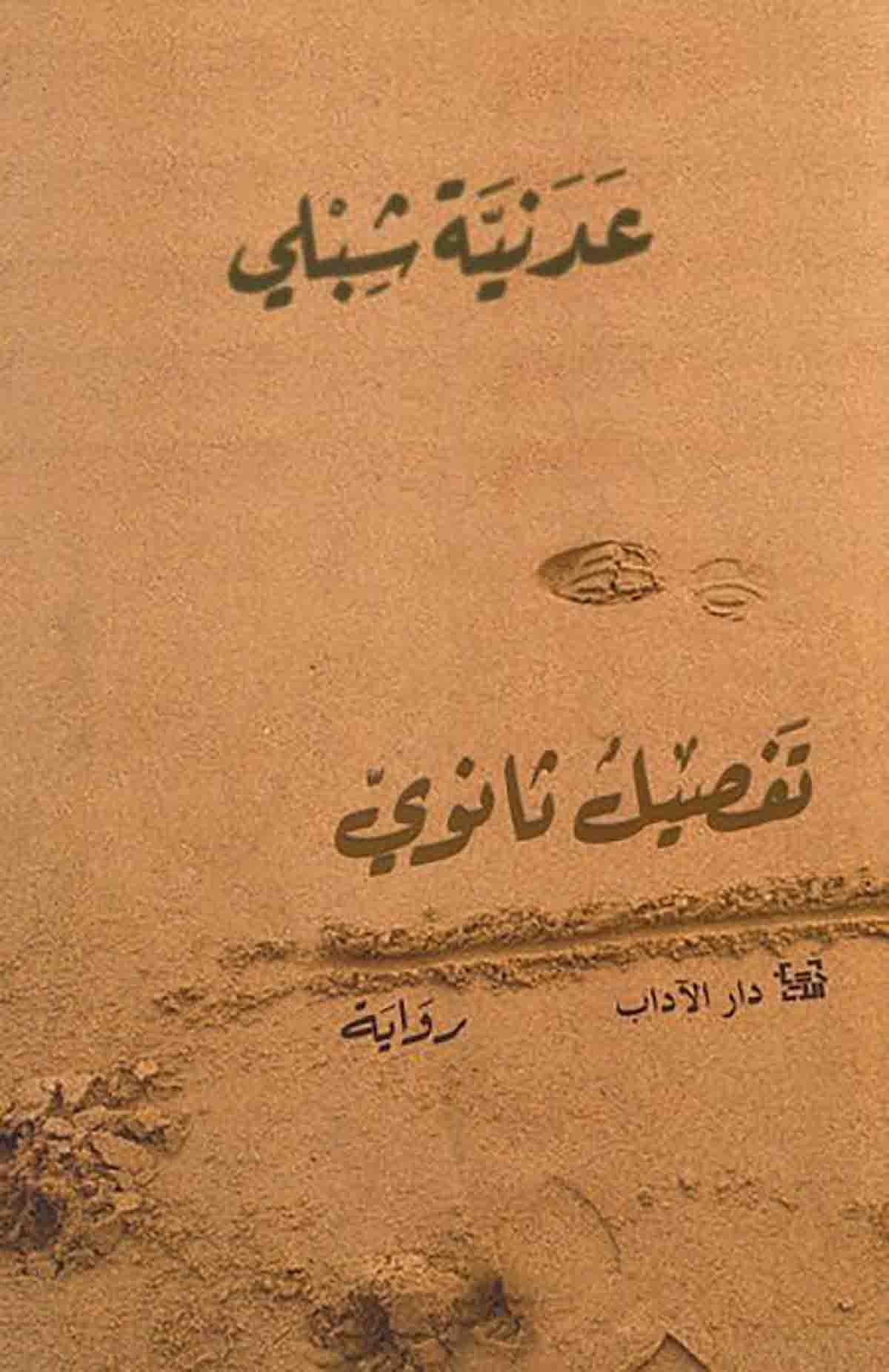

تَحبك الكاتبة الفلسطينيّة عدنيّة شبلي روايتها «تفصيل ثانويّ» (2017) بإبرة متناهية الصغر والدقّة، وبخيط رفيع لا يكاد يُرى بالعين المجرّدة. تأخذ الوقت الّذي تريد؛ للتركيز على حكاية منسيّة في رقعة صغيرة في ذلك الامتداد الهائل لصحراء النقب. تُدْخِل الإبرة وتُخْرِجُها مرارًا في نفس الموضع، ثمّ تنتقل ببطء وتروٍّ إلى رقعة أصغر، دون أن تكتمل في الأذهان صورة النسيج الحكائيّ الّذي تعكف على حبكه بصبر وعناية في الفصل الأوّل من الرواية، إلى أن نبلغ الفصل الثاني الأخير منها.

التفاصيل

عادةً ما يُتَّهَم السرد النسائيّ القائم على الخطاب الجماليّ التفصيليّ بالمثاليّة أو السطحيّة؛ إذ ينظر بعض الفلاسفة والنقّاد المنظّرين إلى هذه السرديّات التفصيليّة بسلبيّة وإقصائيّة[1]. وفي الواقع، النزوع الأنثويّ نحو التفاصيل البسيطة الهامشيّة في الخطاب الأدبيّ، لا يشير إلى العجز عن إدراك القضايا الكبرى، والإحاطة بأبعادها المعقّدة، بل إنّ الانزياح المتعمّد والصريح نحو عالم التفاصيل الدقيقة فيه إقصاء واعٍ للذات عن فظاعة الواقع، وتسامٍ إنسانيّ عن وحشيّة الحروب، واعتراض على العنف والهيمنة الذكوريّة على كلّ ما هو ’مهمّ‘ و’مصيريّ‘، وبالتالي يستحقّ ’الأولويّة‘.

التفاصيل الزائدة الّتي تضيفها شبلي تُشتّت أنظارنا، وتخفّف من فظاعة المشاهد الّتي تتعاقب إثر الجريمة الّتي ارتكبها الجنود الصهاينة في حقّ جماعة من البدو الفلسطينيّين مع جِمالهم...

لذا؛ لا يُعَدّ الاتّكاء على التفاصيل الهامشيّة في العمل الأدبيّ، وتوظيف الخطاب اللغويّ الجماليّ المشبع بالوصف الدقيق، والمنغمس في حالة حسّيّة فريدة، لا يُعْتَبَر سمة خاصّة بما يُسَمّى «الأدب النسائيّ» فحسب؛ إذ يمكن أن نجد أسلوبًا مشابهًا عند الكتّاب من الرجال؛ لأسباب قد تتطابق أو تختلف مع ما ذُكِرَ آنفًا.

استطاعت الكاتبة الفلسطينيّة عدنيّة شبلي أن تتحايل على الخطاب الجماليّ القائم على التفاصيل، بأسلوب بارع في روايتها؛ إذ وفّقت بين توظيف السرد التفصيليّ ’العقلانيّ‘ والموضوعيّ بإيقاع بطيء في الفصل الأوّل، والسرد التفصيليّ الشخصيّ والانفعاليّ بإيقاع مغاير تمامًا في الفصل الثاني.

تمكّنت شبلي من الإبقاء على المسافة بينها وبين القارئة والقارئ في الجزء الأوّل من الرواية، عبر توظيف صوت سرديّ عليم يراقب كلّ تحرّكات الجنود الروتينيّة، وما يخلّفونه من آثار وراءهم بحياد متعمّد. التفاصيل الزائدة الّتي تضيفها شبلي تُشتّت أنظارنا، وتخفّف من فظاعة المشاهد الّتي تتعاقب إثر الجريمة الّتي ارتكبها الجنود الصهاينة في حقّ جماعة من البدو الفلسطينيّين مع جِمالهم، في ما أبقوا على فتاة بدويّة وحيدة، أثناء قيامهم بجولة لغايات "ترسيم الحدود الجنوبيّة مع مصر، ومنع المتسلّلين من اختراقها"، و"تمشيط القسم الجنوبيّ الغربيّ من النقب، وتنظيفه من بقايا العرب" عام 1949[2].

وفي استنطاق لجريمة وحشيّة أخرى من عمر النكبة، ارتكبها الجنود الصهاينة في حقّ فتاة بدويّة اغْتُصِبَتْ مرارًا، ثمّ قُتِلَتْ وطُمِرَتْ في الأرض بكلّ دم بارد صبيحة الثالث عشر من آب (أغسطس) عام 1949، تنعكس لغة شبلي التصويريّة بإتقان كأنّها ترسم بعود ثقاب صغير على رمال الصحراء. ومع ذلك، يبدو تماسك التفاصيل وتراصّها والهوس في نقلها مثيرًا للريبة أحيانًا، خاصّةً عندما يُعْطى الاشتغال على التفاصيل الثانويّة أولويّة فوق ما أقدم الجنود الصهاينة على ارتكابه:

هدأ نباح الكلب أخيرًا، وساد المكان شيء من الهدوء. كان الآن يعلو فقط نحيب مكبوت لفتاة تكوّرت كخنفساء داخل ثيابها السوداء، وحفيف أوراق أشجار الدوم وأعواد القصب الّتي راح الجنود يجوبون بينها… انصرف هو يتأمّل روث الماشية في تلك البقعة الخضراء المحاطة بكثبان رمل جرداء لانهائيّة. ثمّ أخذ يطوف بين الجِمال المرميّة فوق الأرض، أشبه بتلال صغيرة كساها العشب اليابس… وعلى الرغم من أنّه جميعها كانت ميّتة، وراحت الرمال تمتصّ دماءها إلى جوفها بتؤدة، صدرت حركات طفيفة من أطراف بعضها. وقد استقرّ بصره هو على ضمّة عشب يابس استلقت قرب فم أحدها، وتمّ اقتلاعها من جذورها الّتي ما زالت حبيبات الرمل عالقةً بها[3].

تفصّل شبلي موقع الجريمة، كما لو أنّها ترسم لوحة انطباعيّة تجمع فيها عناصر الأرض المتباينة وتفاصيل حياة كاملة أُبيدَت لتوّها: نباح الكلب الّذي يستمرّ طيلة السرد شاهدًا على الجريمة، الفتاة البدويّة بضآلة خنفساء إلى جانب عائلتها البدويّة والحيوانات الميّتة الأخرى، أشجار الصحراء، والعشب اليابس الّذي اقْتُلِعَ من جذوره، تمامًا كما اقْتُلِعَ البدو الفلسطينيّون الأصلانيّون من أرضهم. وبذلك؛ تعيد الكاتبة شبلي استحضار أرواحهم عبر تفاصيل ثانويّة في اللوحة؛ فهم مَنْ يصنعون تفاصيل المكان ‘الأصليّة‘ ويبعثون فيه الحياة؛ تفاصيل عجز الصهاينة المستعمرين عن الإتيان بدقّتها، فبَهت برهان اللوحة المزيّفة الّتي اختلقوها في ما بعد.

من جهة أخرى، تلج الكاتبة إلى عالم الآخر الإسرائيليّ، من خلال رصد خواطر قائد المعسكر ووصف حركاته وانفعالاته، ولكن بحياد يبقي على مسافة حذرة تمنع إثارة أيّ عواطف إنسانيّة في غير محلّها. ورغم أنّ الكاتبة تكرّس جزءًا لا بأس به لوصف حركاته ‘البشريّة‘ بدقّة، مثل حركة أصابعه أو جفنيه أو تفاصيل الجرح المتقرّح على إحدى فخذيه، إلّا أنّ ذلك لا يفلح في خلق جوّ من التعاطف مع الشخصيّة؛ فمسافة الحياد الّتي تغلب على السرد مدروسة، والإشارة إلى القائد بضمير غائب كلّ الوقت ‘هو‘ دون استعمال اسم محدّد، والاقتصاد في العواطف مقابل الإسراف في توظيف التفاصيل الثانويّة، كلّها عناصر كافية لتخلق عالمًا سرديًّا قاسيًا، محكومًا بالشرّ وحقارته.

وبالتوازي مع عالم الجنود الوحشيّ، تخلق الكاتبة عوالم ضئيلة وغير ملحوظة في السرد، كالحشرات الصغيرة الّتي تتسرّب بين شقوق الأرض، والعناكب الّتي ’يمعسها‘ القائد العسكريّ بين يديه، والبكتيريا الّتي تسكن الجرح المتقرّح على فخذيه. كما تكتسب الحالة الحسّيّة الّتي تغلّف السرد أبعادًا أخرى؛ من خلال تركيز شبلي على الروائح النتنة والمتعفّنة الّتي تنبعث من المكان وجسد الفتاة، وشعرها الّذي يفوح برائحة الوقود، وكلّ ما يخطر على بال من أصوات خافتة في عمق الصحراء.

في خضمّ انصراف الجنود إلى مهامّهم العسكريّة مثل ’روبوتات‘ بشريّة قميئة، تؤثّث شبلي عالمًا سرّيًّا مصغّرًا ومهملًا من الفتاة البدويّة، وحضورها الغريب والمفاجئ وسط همجيّة الجنود وشهواتهم الجنسيّة المتفحّمة في لهيب الصحراء القاحلة. من هنا، تأخذ الحبكة السرديّة بالتبلور تزامنًا مع رحلة تجهيز الفتاة البدويّة الّتي عثروا عليها، وترويضها و’تدجينها‘ في المطبخ العسكريّ، ثمّ ركنها جانبًا حتّى يكون لهم فيها مآرب أخرى: "بارتدائها زيّها الجديد، شابهت الفتاة في مظهرها بقيّة أعضاء الفصيل الّذين تجمهروا حولها، باستثناء شعرها الّذي أبقى تجعّده وطوله على بعض الاختلاف"[4].

في أثر الحقيقة

تُعلي الكاتبة الفلسطينيّة من شأن حكاية الفتاة البدويّة المنسيّة؛ بالاتّكاء على كلّ ما هو هامشيّ وعديم الأهمّيّة؛ إذ إنّ مواظبتها على سرد التفاصيل والتشبّث بها، تحاكي رغبة الباحثة الفلسطينيّة في الفصل الثاني لاقتفاء أثر جريمة الفتاة البدويّة، فقط لأنّ ’تفصيلًا ثانويًّا‘ متعلّقًا بتطابق تاريخ يوم ميلادها مع تاريخ وقوع الجريمة شدّها لذلك:

قد يطرأ للبعض أنّ مواظبتي هذه على العمل تعكس رغبة في التشبّث بالحياة أو حبّها، على الرغم من محاولة الاحتلال تدميرها، أو الإصرار على أنّ هنالك ما يستحقّ الحياة على هذه الأرض… يوجد مَنْ يرى في أسلوب الرؤية هذا، ويفيد بالتركيز بأشدّ التفاصيل ثانويّة، كالغبار على المكتب أو خراء الذبابة على اللوحة، السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة، إن لم تكن الدليل القاطع عليها[5].

تصيب الباحثة الفلسطينيّة حالة من الضياع خلال رحلتها من رام الله إلى النقب عبر الحواجز، فالاحتلال الإسرائيليّ يغيّر تفاصيل المكان الفلسطينيّ باستمرار؛ وهذا ما يُشْعِرُها بحالة اغتراب دائم عنه...

من خلال مقالة كتبها صحافيّ إسرائيليّ حول الفتاة البدويّة، تصرّ الباحثة الفلسطينيّة على البحث عن تفاصيل ثانويّة بمعرفتها وصوتها الخاصّ. تصيب الباحثة الفلسطينيّة حالة من الضياع خلال رحلتها من رام الله إلى النقب عبر الحواجز، فالاحتلال الإسرائيليّ يغيّر تفاصيل المكان الفلسطينيّ باستمرار؛ وهذا ما يُشْعِرُها بحالة اغتراب دائم عنه، ويجبرها كذلك على التخلّي عن الخرائط الذهنيّة الّتي تحتفظ بها في ذاكرتها عن المكان، والاستعانة بالخرائط الإسرائيليّة للوصول إلى غايتها:

... بعد الحاجز تتبدّد ثقتي بالكامل، ولا أعود أدري أين أنا! ولا أعرف إن كنت سلكت هذا الشارع من قبل كما حَسِبت في البداية أو لا؛ فالشارع الّذي عهدته قبل بضع سنين كان ضيّقًا ومتعدّد الالتواءات، في حين هذا شديد الاتّساع والاستقامة. ثمّ إنّ جدرانًا بارتفاع خمسة أمتار قد علت على جانبيه، تليها مبانٍ جديدة كثيرة، تجمّعت في مستوطنات لم تكن موجودة من قبل، أو كانت شبه غير مرئيّة، بينما القرى الفلسطينيّة الّتي كانت هناك اختفت غالبيّتها. أرفع رأسي فاتحةً عينيّ جيّدًا بحثًا عن أيّ أثر لهذه القرى وبيوتها المتناثرة بتلقائيّة أشبه بالصخور فوق الهضاب، تصل بينها طرقات ضيّقة تتلكّأ في انحناءات عديدة، لكن بغير جدوى[6].

وبين ما هُدِمَ من العمران القرويّ الأصلانيّ البسيط، والطرق الضيّقة والمتعرّجة والمنكفئة على ذاتها ببطء، وما طرأ من مظاهر الاستعمار الإسرائيليّ الحداثيّ ذات الاستطالة والاستقامة الزائفة، تظلّ الأرض أولويّة قائمة، مُحِيَتْ تفاصيلها الثانويّة الأصلانيّة الّتي تشير إلى آثار الحياة الفلسطينيّة. من هنا، توحّد الكاتبة بين البناء السرديّ التفصيليّ والحبكة السرديّة القائمة على تفصيل ثانويّ؛ تضرب في الأرض اقتفاءً لأثر الحقيقة، والبحث عن أيّ تفصيل يغيّر من سرديّة الفتاة البدويّة المغتصبة، مهما بدا هامشيًّا.

سرعان ما تدرك الباحثة عند الوصول إلى مستوطنة «نيريم»، الواقعة على حدود غزّة، عبثيّة المهمّة، فالمعلومات الّتي تبحث عنها موثّقة في كتيّبات إسرائيليّة ومواقع إلكترونيّة. لكنّ في إصرارها على البقاء في المكان، والاستمرار في البحث، ما يرشدها إلى حالة الصحوة في نهاية الرواية؛ إذ تتوصّل الباحثة الفلسطينيّة إلى أنّ الهدف وراء رحلتها الشاقّة من رام الله وصولًا إلى النقب، كامن في تفاصيل الرحلة ذاتها: الفعل، والحركة على الأرض، والتجوال في الشوارع، وملامسة قدميها لرمال الصحراء، وسماع صوتها السرديّ الحاضر المتكلّم، لا المغيّب الصامت. يزداد إدراكها ذاك تبلورًا بظهور عجوز فلسطينيّة في الطريق تصحبها معها في سيّارتها، وبأسلوب أقرب إلى الواقعيّة السحريّة، لا نعرف إن كانت العجوز الفلسطينيّة قد ظهرت حقيقيّة أو هي مجرّد شبح تتخيّله الباحثة، في إشارة إلى الفتاة البدويّة الميّتة.

تعيد رواية شبلي طرح التساؤل الآتي: هل بقي ما يُقال عن السرديّة الفلسطينيّة؟

نعم، ما زال هنالك الكثير ليُقال. ولعلّ السرديّة المبنيّة على التفاصيل هنا تذكّرنا بكلّ ما يستحقّ الحياة من وجهة نظرها، أمام وحشيّة الاحتلال الإسرائيليّ ولامبالاته بكلّ حياة فلسطينيّة.

رواية عدنيّة شبلي احتفاء أنثويّ بتجلّيات الخطاب الجماليّ الفلسطينيّ؛ خطاب ما انفكّ يشقّ طريقه مثل العشب الأخضر واليابس، الّذي ينبثق من كلّ صدع مذكّرًا باستمرار الحياة الفلسطينيّة على الأرض، مهما تفانى الاحتلال الإسرائيليّ في اقتلاعها.

إحالات

[1] See also; Naomi Schor. “Rereading in Detail: Or, Aesthetics, the Feminine, and Idealism”. Criticism, Wayne State University Press. Vol. 32, No. 3, PARTICULARISM (summer, 1990), pp. 309-32

[2] عدنيّة شبلي، تفصيل ثانويّ، ط 2 (بيروت: دار الآداب، 2021)، ص 7.

[3] المرجع نفسه، ص 27.

[4] المرجع نفسه، ص 36.

[5] المرجع نفسه، ص 69-70.

[6] المرجع نفسه، ص 86.

كاتبة وباحثة أكاديميّة، حاصلة على درجة الماجستير في الأدب والدراسات الثقافيّة باللغة الإنجليزيّة. عملت عدّة سنوات في تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها في عمّان.