شفاعمرو التي بخلت بذاكرتها على أبطالها

شفاعمرو التي شَفَت عمرَها ولم تبخل عليه بمائها، ولم يبخل شبابُها بدمائهم عليها في هبّتهم عام 1959، بَخلت هي بذاكرتها عليهم بعد أن أُسقِطَت دماءُ عمالها ومعركتهم البطولية من ذاكرة الشفاعمريين. فلتت بهذا إحدى أمجد أيام شفاعمرو من ذاكرة أبنائها وبناتها، وباتت تُعرف هبّتهم العماليّة التي تصدّوا فيها لعدوان الحُكْم العسكري عليهم، بأجسادهم وأرواح أحدهم هو الشهيد محمد أبو رعد، بـ"طوشة الباصات"، هكذا استقرّت تسميتها في القاموس والذاكرة الاجتماعية والسياسية لمدينة شفاعمرو.

نادرًا ما تشهد الرزنامة الشفاعمرية إحياءً لذكرى هبة الباصات منذ حدوثها، وقلّما دار حديث عنها، كما لم تحظ أسماء أبطالها بنصيب من أسماء شوارعها ودواويرها. لم يعرف الغناء الشعبي في شفاعمرو لا بأبيات العَتَابَا ولا بردّات حدّاي أعراسها ذكرًا خاصًا للهبة، وكأن شكلًا من هندسة الذاكرة تعمّد إغفال أو إسقاط هذه المساحة منها.

كيف فلتت الهبة من ذاكرتنا؟ وكيف تحوّلت إلى "طوشة"، وضبطت في وعينا؟ تبقى جميعها أسئلة تستفزّ لدينا الحفر في عوامل ودوافع العمق لذلك.

في هذا الجزء الأخير من سلسلة مقالات بشأن هبة الباصات، نحاول أن نتتبّع هذا المسار، وأن نستقرأ العنف الذي مارسه الشفاعمريّون على ذاكرتهم، حتى أسقَطوا منها أحد أهم فصول مدينتهم؛ هبة عمّالهم، في محاولة لفهم أعمق وأشمل لعلاقة الفعل السياسي بالذاكرة الشعبية والسياسية، لدى الفلسطينيين في مناطق 48.

الصراع على رواية الحدث

شكّلت هبّة الباصات نفضًا لغبار قمع راكمه الحكم العسكري في الجسد الفلسطيني في مناطق 48، باعتبارها حدثا كفاحيًا ضد سياسة المراقبة والسيطرة الإسرائيلية. بالتالي كان ثمة "ضرورة" إسرائيليّة في إنتاج وعي مضادّ للهبّة، يعمل على نزع الحدث من بُعده السياسيّ، وهندسته بما يتلاءم والراوية الصهيونية.

انشغلت المؤسسة الإسرائيلية بسؤالين أساسيين بُعيد الهبة: الأول كان سؤال التدبير، أي التحقيق في ما إن كان بعد تدبيريّ وتنظيميّ قد رافق الحدث، ورجّحت المؤسسة بعد تحقيق، كفّة البعد العفوي في هذه الهبة، جازمةً أن ردّة الفعل التلقائية للعمّال ضد عنصرية شركة "إيغيد"، كان المحرّك الرئيس وراء الهبّة، بالرغم من توقفها على ما أسمته مساهمةَ و"تحريضَ" الحزب الشيوعي في تعبئة الحدث.

الأمر الثاني والأكثر أهميةً لسياق المقال، هو صراع المؤسسة في السيادة على رواية الحدث وضبطِه إسرائيليًا، ومع حقيقة كون الشهيد محمد أبو رعد ينتمي دينيًّا للطائفة المعروفية، خاصة وأن الحدث قد تزامن وذروة النقاش والصراع المجتمعي حول مشروع فرض التجنيد الإلزامي على أبناء الطائفة العربيّة المعروفيّة، فكان "لا بُدّ" من ضبط الحدث والرواية إسرائيليًا.

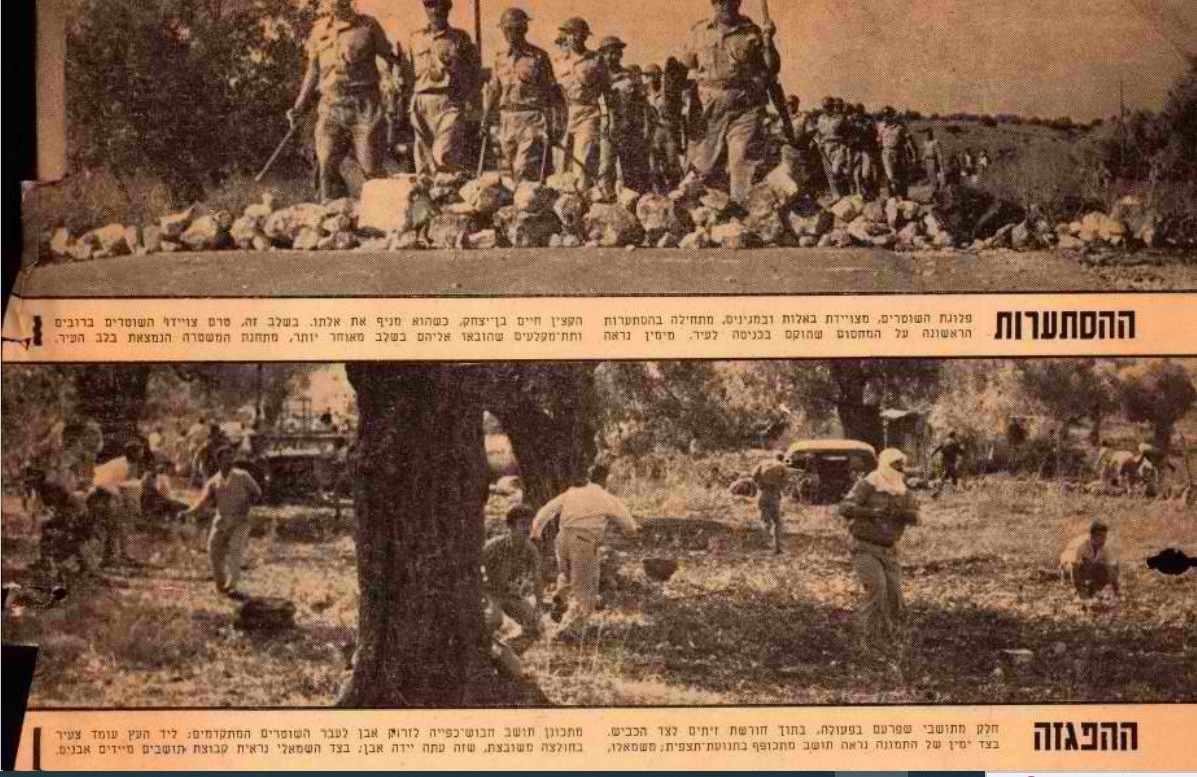

وبغيةً في ترحيل النقاش من السياسي إلى الاجتماعي - الطائفي، سارعت أذرُع المؤسسة الرسمية الإعلامية في الترويج لحقيقتين كاذبتين عن الشهيد محمد أبو رعد، أولها أنه مجند في جيش الاحتلال، والثانية أنه تواجد في مكان الهبة مصادفةً أثناء قيامه في قطف الزيتون (حيث تصادفت الهبة مع موسم القِطاف)[1]، أي أنه لم يكن من بين المشاركين في المظاهرة والإضراب العمّاليّ. وهما روايتان تتنافيان مع حقيقة الأمر بشهادة كثيرين. سعت إسرائيل بهذا الترويج إلى نزع الحدث عن بعده السياسي، وسَلْخ الفعل السياسي المقاوم عن الحدث، وكأن الشهيد ارتقى بحادث محراث أو دهس، قضاءً وقدرًا، لا غدرًا وغيلة.

في محلّويّة الذاكرة الشفاعمرية

لم تكن المؤسسة هي الفاعل الوحيد، وإن كانت هي الأهمّ في تشكيل مسار الحدث في الذاكرة، بل كان الواقع المحلي والمبنى الاجتماعي التقليدي للبلدة، سببًا إضافيًا كذلك. رزحت شفاعمرو، أسوة بغيرها من البلدات الفلسطينية، تحت سطوة مخالب الحُكْم العسكري الإسرائيلي التي نهشت أظافره الجسد الجماعي الشفاعمري والفلسطيني، ومنعت التنظيم القومي، ولاحقت العمل السياسي الوطني، وقيّضت حرية الحركة والتنقّل بتصاريح خاصة يمنحها الحاكم العسكري، محوّلةً بلداتنا المتبقية إلى معازل مقطّعة من عمّال على هامش المدينة الإسرائيلية، بدون أيّ مقومات لمجتمع مدنيّ.

وفي مناخ قمعيّ كهذا، تحوّلت الذاكرة إلى ذاكرة ريفيّة شفويّة محليّة، منزوعة الطابع القُطري والسياسي، نُزع هذا البعد عن الحدث، وأسّس على اعتباره حدثًا محليًّا، وهو ما أدى إلى إخضاعه تلقائيا لسقف ومخيال المبنى المحلي، وهذا المبنى التقليدي لا يمكن بظروفه القاهرة، إلّا أن يهندِس الذاكرة ويطوّعها بالصورة التي تلائمه، ولا تربكه، فتتحوّل هبة الباصات، بعد مسارٍ من تعنيف الذاكرة، إلى مجرّد مرويّة نتناقلها أو لا نتناقلها، بدلًا من سرديّة وطنيّة لبلد هو جزء من شعب وجماعة سياسية فلسطينية أشمل. غاب القُطريّ عن الحدَث، وحضر المحليّ والرمزيّ، فتريّفت الذاكرة الشفاعمرية ومعها الحدث، وأُخضعت للاعتبارات والمبنى المحليّ للبلدة، والذي كان يتشكّل في جزء منه كمبنى حمائليّ وطائفيّ، فبُنيت ذاكرة الحدث بما يتناسب مع هذا المبنى.

تطييف الذاكرة الشفاعمريّة... "النسيان هو تدريب الخيال على احترام الواقع"

افتَقد المبنى الاجتماعي المحلي للمقوّمات التي تمكّنه من التصالح مع سردية وطنية جامعة، تنطلق مرجعيتها من الجماعة العربية الفلسطينية الواحدة، ونضالها ضد المنظومة الاستعمارية. إذ -ومن هذا المنظور- شكّلت الهبّة تحديًا وإحراجًا للسرديّات التي كانت السلطة وبنى تقليدية تحاول أن تعمّمها، لما عبّرت عنه من فِعل سياسي وطني كان للمسلم والمسيحي والدرزي منها نصيب، وهي بذلك لا تتناسب معها.

أمام هذه الحالة، كان لا بُدّ إذن، من استحضار النسيان في سبيل طيِّ صفحة الهبة وقمعها في الذاكرة، حتى تتسلل بعيدًا عن وعينا إلى لاوَعينا الشفاعمريّ، حيث أن النسيان هو تدريب الخيال على احترام الواقع، كما يقول الدرويش، والواقع هنا واقع طغى فيه العجز السياسي نتيجة القمع والترهيب العسكري الإسرائيلي الهائل، ضدّ مجتمع ريفيّ مقطّع الأجزاء والأوصال، حوصر مخياله السياسي وفعله الجماعي. وواقع من المصالح التقليدية الحمائلية - الطائفية من جهة ثانية، والتي لا ترى أن تسييس الهبة يخدم مداركها، فكان لا بد من إعادة إنتاجها بما يتلاءم وشروط هذا الواقع.

عَنَّف التاريخ إذن، ذاكرة الهبة فينا فأفلتت منها، وفي أحسن الحالات تم هندستها وتحويلها إلى "طوشة الباصات"، التي نتسمّر في الحديث عنها كأنها "حدّوتة" من حكايات الحكواتي كالفلكلور، يغلب عليها الطابع الرمزي، لا على أنها فعل وحدث وطنيّ يصقل ذاكرتنا، ويحاكي واقعنا الاجتماعي والسياسي اليوم. لا تنفصل أزمة الذاكرة الجماعية في هذا الإطار عن أزمة الجماعة ذاتها، فالصراع على السيادة على الرواية مرتبط بمسار بناء الجماعة المتعثّر.

عن هبّات الخمسينيات وذاكرتها المحليّة؛ "طوشة السهل" و"يوم أوري"

لم تكن هبة الباصات في شفاعمرو هي الوحيدة التي حوّلها القاموس الاجتماعي البلدي إلى "طوشة"، فإنعاشٌ سريع لذاكرتنا السياسية النضاليّة، يجعلها تفيض بسلسلة من الأفعال النضالية والهبات التي تحدّت الحُكْم العسكري الإسرائيلي، ومرّت بمسار شبيه، وإن كان مختلفا في جوانب أخرى، كأيام نضالية عاشتها وكتبتها كوكب أبو الهيجاء وكفر مندا.

ففي شباط/ فبراير 1958، تعرّضت كوكب إلى عملية مصادرة كبيرة هددت سهلها الأساسي، وبعد أن حضرت آليات المُزارع المستوطن الإسرائيلي لحرث السهل، بعد أن تمّت مصادرته من قِبل سلطات الحكم العسكري، هبّ أهالي القرية شيبًا وشبابًا ونساءً في وجهها، وجرَت مواجهة مع قوات الشرطة التي حضرت، وأدّت المواجهة إلى طرد المزارعين المستوطنين، والاستيلاء على المحراث. وعُرف عن هذه الحادثة استبسال نساء كوكب فيها، فكانت بطلة ذاك اليوم، المناضلة الفلاحة غزالة حجوج التي قادت الهجوم على المحراث، بعد أن ألقت المزارع عن ظهره لتركب مكانه، مُحاطة بنساء ورجال القرية في مشهد انتصار لا يزال يحاكي ذاكرة الكوكبيين. أسوةً بهبة الباصات في شفاعمرو، فقد عُرفت هذه الحادثة والهبة في القاموس الاجتماعي لكوكب أبو الهيجاء بـ"طوشة السهل".

وبخلاف حالة شفاعمرو، صان أهالي كفر مندا ذكرى هبّتهم التي عرفها قاموسهم الاجتماعي بـ"يوم أوري"، وهو اليوم الذي تصدّت فيه سواعد المنداويّين (أهالي كفر مندا) في كانون الأول/ ديسمبر عام 1954، لقرار تهجيرهم عن سهل البطوف تحت ذريعة مشروع "المياه القطري- ’موفيل يسرائيل’". وعادةً ما أحيا أهالي القرية ذكرى هذا اليوم الذي تلاحموا فيه تحديًا للحكم العسكري، وخلّف عشرات الإصابات والاعتقالات، وهي الهبّة التي عرفت طريقها إلى الغناء الشعبي المنداوي (بخلاف حالة شفاعمرو)، إذ كرّسها الشاعر موسى الحسن طه في كلماته قائلًا:

"كرمال أوري بيّوتي بخان

والعشرين متر حصاني

أولاد طه مع ياسين الزين

أما العويقة كانوا من نسب ثاني"

لكن على الرغم من ذلك، فقد تمّت الإشارة لهذه الهبة بـ"يوم أوري"، أي بنَسْب اسمها إلى الصهيوني أوري تون، وهو الذي أوفدته الحكومة الإسرائيلية للتفاوض مع أهالي القرية، لإقناعهم بالرحيل عن أراضيهم.

وفي عودة إلى قاموس الهبّات الاصطلاحي، يتسلّل إلينا سؤال يصعب مقاومته حول الدوافع وراء هذا النوع من التسميات كـ"طوشة الباصات"، و"طوشة السهل"، و"يوم أوري"، وقد تكون الإجابة التبسيطية الأولية بإحالة السبب إلى اعتبارها محاولة لنزع البعد السياسيّ عنها، لأن بعدها السياسي كان أكبر من أن يستطيع المجتمع الفلسطيني، الذي لم يندمل جُرحُ نكبتِه بعد، من هضمه وتسييسه حتى النهاية، لما في ذلك من كُلفة كان أكبر من مقوّماته. إلّا أن مقاربة السؤال عليها أن تتمّ بشكل أكثر تواضعًا على الماضي، وبتخفّف من أثقال الحاضر ولغته واصطلاحاته الحالية، وذلك بالعودة إلى اللحظة التاريخيّة وقراءتها ضمن ظروفها.

لا تحلّق اللغة في سماء كالطير المعزول عن الأرض والواقع؛ اللغة ليست طائرة بل تحطّ على الأرض وتتفاعل مع الواقع الذي يخلق لغته الذاتيّة، وفي تلك الظروف، لم يكن للواقع المهزوم الذي لم يُشفَ من نكبته بعد، ومن كارثته السياسية والاجتماعية، أن يُنتج قاموسًا أكثر ثوريّةً. اختار الشفاعمريون وأهالي كوكب توصيف "الطوشة" ضمن لحظة تاريخيّة كان هاجس النجاة من الطرد وصراع البقاء في ظلّ حُكم عسكري ظالمٍ، يراقِب ويضبِط؛ هو ما يحدّد سلوكهم السياسي والاجتماعي، وضمن الكلمات التي يقترحها عليهم قاموسهم السياسي والاجتماعي. هذا ما يشير إليه ميثم راضي عن علاقة الكلام والواقع المأزوم: "تحاول الكلام، مثل طفل لم يرَ نارا أكبرَ من عود ثقاب، وعليه أن يصِف غابة كاملة تحترق".

وقد يحمل القاموس الشعبي مدلولاته التي لا يمكن محاسبتها بمنطق حاضر اليوم، فكما قال لي أحد الشهود على هبّة الباصات في شفاعمرو: "سميناها طوشة لأنه البوليس، أكل قتلة مرتّبة فيها". وأيًّا كان، فإن ذلك لا يعفينا من مواجهة السؤال: لماذا بقيت "طوشة" إلى اليوم، ولم تجر عملية إعادة تأريخ وصقل. وهو ما يحيلنا إلى السؤال الأكبر وهو أزمة الذاكرة الفلسطينيّة، حين تطغى عليها المحلّوية وهواجس القرية وظروفها.

ترييف الذاكرة

يحيلنا المسار الذي تشكّلت في إطاره هبّة الباصات إلى المسار الأشمل الذي شكّل الذاكرة الفلسطينيّة، وريفها (من ريف) كما يوضح عزمي بشارة، وهو مسار ارتبط أساسًا بأزمة فقدان المدينة الفلسطينيّة عام 1948، إذ أنه مع غيابها، غابت النخبة والمؤسسات والمجتمع المدني الذي كان في طوْر التشكُّل في المدينة التي دُمِّرت[2]. لكنّ أظافر المحو الاستعمارية الإسرائيلية لم تنهش في جسد المدينة فقط، بل طالت الريف كذلك، إذ أنه ونتيجة لعملية مصادرة الأرض التي تمّت، دُمِّر المبنى الريفيّ الفلسطيني، بدون أن يُستبدَل ببُنى مدينيّة. حوّلت حالة العتبة هذه قرانا الفلسطينيّة، إلى قرى كبيرة فقدت طبيعتها الريفيّة من جهة، ولم تحظَ بمقومات المدينة في المقابل.

من هذا المنظور، وكردة فعل طبيعيّة، تحوّل خطاب استيراد القرية المفقودة، إلى مُركّب أصيل في الثقافة الوطنية، ومجدولًا بخطاب التحدّي، وبما أن القرية سُلبت بفعل استعماريّ، باتت "العودة إليها"، و"إعادة بعثها فينا"، واستعادتها جزءا من العودة إلى الوطن ذاته، وباتت "أيام ومهرجانات التراث" وعروض الدبكة من دلالات التمسّك بالهويّة والجذور، وفَلَسطنَةً للوجود العربي في وجه محاولات أسرلته[3]. عملية "محو القرية" لم تكن عملية طبيعية من الأسفل بفعل تحديث المجتمع ضمن ثقافته الوطنية، وإنما محوًا جاء من المستعمِر، بفرض حداثة مشوّهة من أعلى.

نشأت وتشكّلت الذاكرة الفلسطينية في خِضَمّ هذه العملية، فكان من الطبيعي أن يغلب الطابع الفلكلوري على إحياء ذاكرتنا الوطنية، وأن يحل الرمزي محل المادي، والنوستالجيا محلّ الفعل السياسي والاجتماعي النهضوي. قد يحاصِر الفلكلور الهويّة، ويحوّلها إلى رمزية ثقافويّة لا تلبث أن تقع سريعًا في فخ سياسات الهوية ومطالب تمثيلها في "الحداثة الإسرائيلية" المشوّهة والاستعماريّة، كما يجري أحيانًا في برامج التلفاز ومهرجانات "المدن المخلتطة" وغيرها، فيصبح الفلسطيني فيها "موضوعًا" للتمثيل، لا يؤذي ولا يهدد الصهيونية.

أما الهويّة بوصفها فعلًا سياسيًا، فهي تتولّد من رحم النضال في بناء الجماعة وتحرّرها، وبناء المؤسسات والرواية والمتحف ومنهج التعليم والإبداع الثقافي والأكاديمي لأبناء الجماعة والرابطة.

التاريخ والذاكرة

عندما تعيش الجماعة أزمة سياسية واجتماعية في لحظات الهزيمة فإن ذاكرتها تربكها. هنا يظهر فعل النسيان كفعل اختياري لقمع الذاكرة وهندستها من جديد، بما يلائم ظروفه، فيصبح هدف التذكّر هو أن نتذكّر ما يجب أن ننساه ونُسقطه من الذاكرة، أو نحوّله إلى شيء آخر فيها يمكّننا من المضي قدمًا في الواقع المأزوم. في لحظات أزمة المشروع تكون الذاكرة عبئّا عليه، ويظهر النسيان ويتفاوض مع شروط الواقع كمسارٍ "يحرر" الواقع ويحررنا من أعباء الذاكرة.

التأريخ هو من يكتب الذاكرة من جديد، ولا يمكن للتأريخ أو السردية أن يُنسج بعيدًا وبمنأى عن الفعل السياسي والاجتماعي والثقافي، والمؤسسات، والإرادة الجمعيّة، التي تعيد بعث سردية الحدث من جديد في المدرسة والمؤسسات والمراكز الثقافية ودور الطباعة والنشر، وندوات المقاهي، وفي حياة ومخيال أفراد الجماعة الاجتماعي والسياسي. الذاكرة تحتاج إلى تأريخ وسردية تصقلها وتصونها وتقلّمها وتعيد كتابتها وتهذيبها حتى تقترحها على جماعة من البشر، لتكون وسيطة بين الفرد وبين ذاكرتهم الجماعيّة.

بين هبّة الباصات وبين حدث النكبة وفقدان الأرض، وبين العمل على ضرورة استعادتها، ثمة ما ينادي على سرديّة وتأريخ لا يمكن أن يتم إلا ضمن حيّز من الحراك السياسي والاجتماعي، يجدل خيوط الذاكرة بين هبّة الباصات ومجزرة شفاعمرو التي حدثت في باص وقطفت أربع زهور منّا، خيط يشبك الحالتين وأحداث "أم السحالي" ويوم الأرض، والانتفاضة الثانيّة، وذاكرة الفلسطينيّين جماعةً.

اقرأ/ي أيضًا | خاصّ | "طوشة الباصات" 1959: صمتُ الذاكرة عن الهبّات (3/1)

اقرأ/ي أيضًا | "طوشة الباصات" 1959: يوم الهبّة... لمّا زغرد الباص (2\3)

وإن كان الظرف السياسي أثناء وقوع الحدَث، قد عجز عن ذلك بعد أن كان يأنّ تحت ضربات الحُكْم العسكري، فيظلّ السؤال؛ سؤالنا نحن، أي سؤال الحاضرين اليوم، لا سؤال من صنعوا الحدث وحدهم، بعد أن تجاوزهم.

ولطالما ظلّ هذا الفعل السياسي والاجتماعي، غائبًا، ستظلّ الذاكرة معنَّفَة ومحاصَرة من أصحابها، أو بكلمات أخرى؛ ضحيّةَ أصحابها اليوم.

[1] أوري دان، "لم يكن كذلك في وادي صليب"، "معاريف"، 10 تشرين الثاني 1959. (الأرشيف الإسرائيلي).

[2] عزمي بشارة، "الخطاب السياسي المبتور ودراسات أخرى"، مواطن، 2002، ص 8.

[3] عزمي بشارة، "فلسطينيًا: في الذاكرة والتاريخ" في "طروحات عن النهضة المعاقة"، مواطن، 2003، ص 151.

التعليقات