مدلّلة بيت عَفّا

خاصّ فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة

لطالما زارت ماضيها من خلال تهليلة تبدأ بـ "يا ليل، ما أطولك..."، ثمّ تكمل عتبها على الماضي وعلى الحياة. كانت تحبّ الحياة، لكنّها لم تهلّل في ذلك اليوم الربيعيّ. رائحتا العشب والتراب المبلّل تملآن المكان، تعيدان إليها ماضيها وكأنّه حاضر أمامها.

جلست على بئر القرية الشبه المنسيّة، وجعلت وجهها نحو البحر، كان البحر بوصلتها. مشت بضع خطوات، وعادت إلى نفسها تمامًا كما كانت قبل ستّين عامًا. "هذا بيت جارتي، وهذا جامع قريتي، وهنا كان بيتي أنا وسليمان مع أطفالنا الأربعة".

سليمان، الزوج الشهيد

يقال إنّ الحنين ذاكرة انتقائيّة يختار منها المرء ما يهوى من ماضيه، لكن لم يكن ثمّة متّسع للحنين في ذلك اليوم. جلست تستنشق الهواء وماضيها معًا؛ فقد عادت إلى بيت عَفّا لأوّل مرّة بعد تهجيرها عام 1948. أدركتْ آنذاك ولأوّل مرّة أنّ البيوت تموت حين يغيب أصحابها، وأنّ المكان الزراعيّ الّذي لطالما توعّدت بالعودة إليه انكسر، ولم يَعُد كما حافظت عليه في خيالها.

غاصت في ماضيها البعيد القريب؛ تذكّرت سليمان، ذلك الشابّ الوسيم الثائر المقاتل، كان يغيب أيّامًا ثمّ يعود إليها وإلى أطفالهم الأربعة، مصطفى ويوسف وخليل ومحمّد. عند عودته، كانت تساعده في تخبئة بنادق الثورة وبواريدها في فناء ذلك البيت. أمّا الآن، فقد تلاشت ملامح سليمان من ذاكرتها، مع أنّ الحرب لم تنتهِ، ولكن قد ذبلت بندقيّته ولم يَعُد، قُتل في جبهات الحرب، ولم يتسنّ لها وداعه أو دفنه أو معرفة مكان قبره. مات حارسها، وكانت قد علمت بمقتله عندما كانت تنزح من بيت عَفّا إلى غزّة مع أطفالهم الأربعة.

لم يكن هناك متّسع للانكسار أو النحيب؛ فهي لا تدري ماذا سيُخبّئ اللجوء وهذه القافلة اللعينة لها ولأطفالها. كان عليها أن تواصل المشي، في قافلة النساء والأطفال والبؤس، إلى ما لا تعرف.

قبور لأبناء قلبها

في مخيّم البريج في غزّة، عرفها الجميع باسم "أمّ خليل"، إلّا أنّ خليلًا لم يكن أكبر أطفالها بل كان مصطفى أكبرهم، الّذي بلغ من العمر خمس سنوات عندما أصابته الحمّى قبل وصول القافلة. مات مصطفى، حفرت لابن قلبها قبرًا في الطريق، ودّعته ومضت. عندما ناداها الناس بـ "أمّ مصطفى"، كانت تسرح شاردة قبل أن تدمع عينها وتردّ على مَنْ يناديها، فاتّفق الجميع على أن يسمّوها "أمّ خليل".

غاصت في ماضيها البعيد القريب؛ تذكّرت سليمان، ذلك الشابّ الوسيم الثائر المقاتل، كان يغيب أيّامًا ثمّ يعود إليها وإلى أطفالهم الأربعة، مصطفى ويوسف وخليل ومحمّد. عند عودته، كانت تساعده في تخبئة بنادق الثورة وبواريدها في فناء ذلك البيت

اشتدّ القتال وما زالت القافلة تسير، صوت قذائفهم والرصاص كان أعلى من صوت الحياة. كلّما اشتدّ صوت الموت أخذت أطفالها الثلاثة بين يديها، وصنعت من حضنها مأوًى لعلّه يحميهم. باغتت القذائف تلك القافلة، هرعت لتأخذ أطفالها في حضنها، ونادت يوسف الّذي كان يبلغ من العمر سنتين، وقد كان يبعد بعض الأمتار عن حضن أمّه. في تلك اللحظة لم يستطع حضنها أن يحميه أو أن يضمّه، لكن بعد أيّام عدّة كان عليها أن تحفر قبرًا آخر، لتودّع ابن قلبها الثاني وتمضي. لم تستسلم لحزنها أو للجوئها قطّ؛ فهي محاربة. كانت دائمًا تردّد لأطفالها ولأحفادها "أنا لن أموت هنا، بل سيكون قبري هناك في بيت عَفّا، أنا لن أموت لاجئة".

إلى البريج ثانيةً

عندما وصلت مدلّلة مع طفليها محمّد وخليل إلى مخيّم البريج في غزّة، بعد مشي أيّام عدّة، كانت تجلس أمام خيمتها كلّ يوم تنتظر عودتها إلى منزلها في بيت عَفّا.

بعد أن طال انتظارها، حكم عليها إخوتها بأن تتزوّج مرّة أخرى، وأن تنتقل للعيش مع إحدى القبائل البدويّة. وكما قضت العادات والتقاليد، لم تتمكّن مدلّلة من أن تأخذ طفليها محمّدًا وخليلًا ليعيشا معها في بيتها الجديد، بل كان على الطفلين أن يمشيا في كلّ يوم ساعات ليتمكّنا من رؤية أمّهما. لم تقبل مدلّلة أن يتحمّل طفلاها هذه المشقّة وهذا التعب؛ تركت بيتها وعادت إلى البريج مع طفلتها الجديدة الّتي أسمتها ناهدة. ما إن عادت إلى المخيّم حتّى بدأت بالعمل في بيّارات البرتقال، لتُعيل أطفالها الثلاثة، وتبني لها عائلة مرّة أخرى.

ليس للاسم في الحياة نصيب

وهي تنظر إلى ما تبقّى من بيتها وقريتها، باغتتها الكهولة فجأة، لعلّها قد أدركت الآن أنّ وعد عودتها هذا لن يتحقّق. تلمّست الأشجار وجدران المنازل القديمة كأنّها تتحسّس أعضاء جسدها. ودّعت بيت عَفّا أو ما تبقّى من الحلم، ركبت السيّارة مع أحفادها متوجّهة إلى ممرّ آخر.

في الطريق خيّم الصمت على الجميع، وكأنّ الهواء كان يومذاك أثقل. أخيرًا تحدّثت بصوت خافت وقالت: "أسمتني أمّي مدلّلة؛ لأنّ الأسماء تعكس على حياة أصحابها، ويا حسرة! ما عكس اسمي عليّ قطّ".

مدلّلة أحمد إبراهيم وشاح، هذا هو اسمها.

هويّات وأقدار مركّبة

النكبة ليست ذكرى، بل تاريخ يعيد إحياء نفسه، يُوَرَّث لكلّ جيل مع بطاقات الهويّة والحدود. لا يكفي أن يوصف المرء بأنّه فلسطينيّ، لكن تجب إضافة وصف آخر أو وصفين لعكس التشوّه في الحدود والهويّة.

مدلّلة كانت لاجئة في غزّة، ابنها محمّد كان لاجئًا فلسطينيًّا يعمل في الخليج، وخليل لاجئ فلسطينيّ يعمل في الأردنّ، أمّا ناهدة فقد تزوّجت في بئر السبع، لتصبح هي أيضًا ذات هويّة مزدوجة فصلتها عن أمّها. أُغلقت الحدود جميعها بين مدلّلة وناهدة بعد الانتفاضة الثانية؛ كيف يمكن لاجئة غزّيّة وابنتها أن تتواصلا والابنة مواطنة إسرائيليّة؟ فصل الحصار والاحتلال بين الأمّ وابنتها لما يقارب الدهر.

جاءت مدلّلة لوداع قريتها وابنتها وأحفادها في ربيع 2007. في السيّارة كانوا متّجهين إلى "معبر إيريز"، سألتها تهاني، إحدى حفيداتها، أن تعود لزيارتهم مرّة أخرى، ردّت عليها جدّتها وقالت: "اللقاء ليوم اللقاء".

الوداع الأخير

جاءت مدلّلة لوداع قريتها وابنتها وأحفادها في ربيع 2007. في السيّارة كانوا متّجهين إلى "معبر إيريز"، سألتها تهاني، إحدى حفيداتها، أن تعود لزيارتهم مرّة أخرى، ردّت عليها جدّتها وقالت: "اللقاء ليوم اللقاء".

ذلك الهواء الثقيل جعل من تلك الرحلة تجربة تشبه المشي خلف جنازة بلا نعش. أمّا "معبر إيريز"، فكان هو الموت الّذي يفصل أمًّا عن ابنتها وأحفادها.

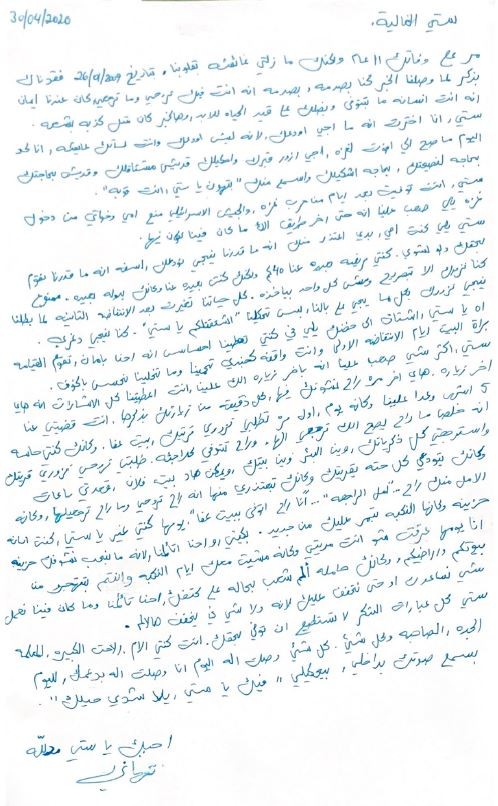

لم تعرف مدلّلة تاريخ ميلادها قطّ؛ فقد كانت تقرن يوم ميلادها بميلاد أحدهم أو بموسم زراعيّ؛ أصبح تاريخ النكبة هو نفسه تاريخ مدلّلة. في هذا التاريخ، استجمعت تهاني قوّتها لتكتب رسالة أخيرة إلى جدّتها، ولم يتسنّ لهما اللقاء بعد ذلك اليوم.

طالبة وباحثة في مجال الدراسات الثقافيّة في "جامعة كوينز" في كندا، حيث يتنوّع عملها البحثيّ بين الدراسات السينمائيّة الفلسطينيّة ودراسات تعليم الموسيقى. تعمل حاليًّا على دراسة أرشيفيّة في موضوع صناعة الأفلام، وسيلةً للتضامن بين فنّاني العالم الثالث والثورة الفلسطينيّة في سبعينات القرن الماضي.