ميس الريم | من رواية "يولا وأخواته"

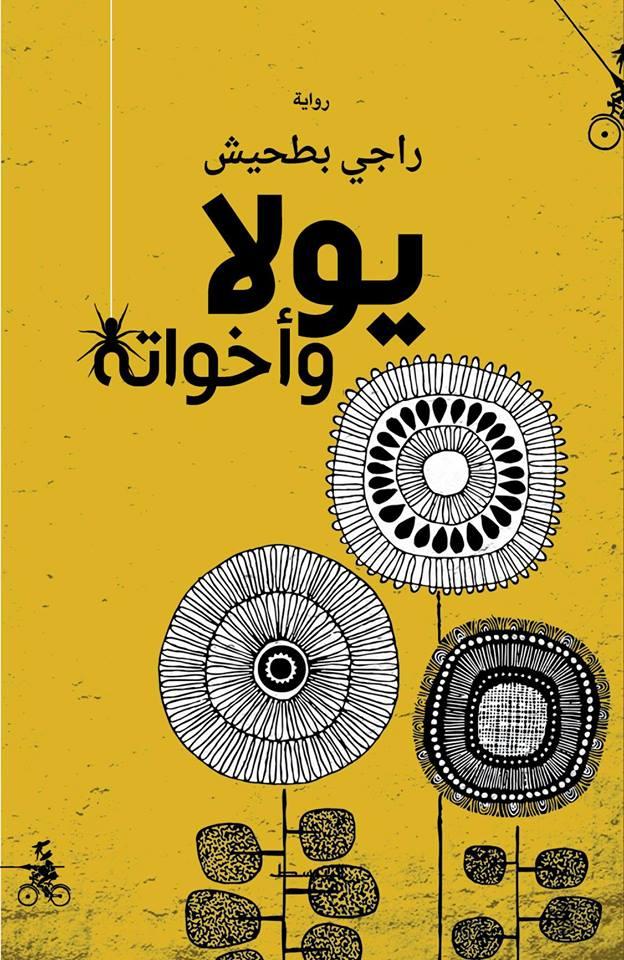

"يولا وأخواته"، عنوان رواية راجي بطحيش الصادرة حديثًا عن منشورات المتوسّط في إيطاليا. تقع الرواية في 120 صفحة من القطع المتوسّط. تنشر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة مقطعًا من الرواية بإذن من مؤلّفها.

*****

الحرب تزحف سريعًا على مسرحيّة ميس الريم في ربيع ذلك العام، 1975، وخاصّة عندما كانت فيروز تعزّز ذلك عبر النصّ الميلانكولي الذي تردّده من كتابة الأخوين رحباني طيلة المسرحيّة الأسطوريّة، والتي زرعت رموزًا بريئة في وجود حضاريّ كامل، على الرغم من الحرب التي أوقفتها وأطفأت مسرح البيكاديللي البيروتيّ الشهير، الذي كانت تقدّم فيه مسرحيّات الرحباني، بواقع مسرحيّة جديدة كلّ سنة. تقدّم في البيكاديللي أوّلًا على مدار الربيع والصيف، ثمّ تُعرض في معرض دمشق الدوليّ في أيلول، ليبدأ التحضير فورًا للمسرحيّة التالية خلال أشهر قياسيّة، كتابةً، وتلحينًا، وتدريبات، وأزياء، ورقصات، ووو... عالم جميل ساحر يدور بدقّة تبدو أبديّة.

لكن جمل فيروز السوداويّة وهي تقول لجدّتها عبر الهاتف، وقد بدأت الشقوق تتسلّق وجهها:

وما بقى بكّير يا ستّي!

إضافة إلى جمل أخرى تبشّر بالسوء والنحس والضمور، على الرغم من زهوّ الأزياء وشعر فيروز الأصفر المندلق بنعومة وسحر لا يذكّران أبدًا بصاحبة الأنف الطويل المعقوف، والشعر الأسود القصير والمملّ.

توقّف عرض المسرحيّة بعد أن اجتاح القتال الطائفيّ الأهليّ بيروت وشوارعها في الثالث عشر من نيسان عام 1975، وبدأ بالزحف على خاصرة المدينة الفنّيّة الهشّة، التي اعتقدت وهمًا بأنّها حصينة، ثمّ مع محاولات العرض المجدّد مرّة تلو المرّة، رغمًا عن الظروف المأساويّة وازدياد أصوات النار المختلطة بنغمات الفرقة الموسيقيّة، تآكلت فرص عرضها مجدّدًا قبل معرض دمشق الدوليّ، أو خاتمة برنامج عروضها، كما لم يجهّز الرحابنة بعدها لعمل جديد.

اختيرت سوسن بعدها بأربع سنوات لتؤدّي الدور نفسه على خشبة جمعيّة الشبان المسيحيّة، من إنتاج المدرسة، ليس لأنّ صوتها يشبه أو حتّى يذكّر بصوت فيروز، أو فلنقل يقترب بملامحه الهزيلة من صوت الديفا المتوّجة، بل لأنّها كانت بحدّ ذاتها مشروع ديفا بنكهة خاصّة.

كانت فيروز تلعب بأثر ارتجاعيّ دور النبيّة في المسرحيّة، بائعة الصحون في زيّون، في ضيعة أوهام رحبانيّة أخرى. وماذا أكثر من الصحون قابل للتكسّر على الرغم جمالها وأناقتها؟ فكانت طيلة الوقت تشير للخطر القادم، ونفاد الوقت، ووجوب عدم تأجيل الفرح وتأجيل ما يمكن القيام به الآن، لأنّ المجهول غالبًا سيكون قاسيًا.

منذ أن دخلت فيروز خشبة المسرح وأدّت مشهد العساكر، وبعد أن أخبرتهم أنّ سيارتها معطّلة، وبأنّها يجب أن تلحق العرس مع أنّها شبه متأكّدة من أنّها لن تلحقه، وبأنّ الأمور لن تسير على ما يرام، وبأنّ أمورًا كثيرة ستتبدّل، وستنهار بلاد وتنشأ ممالك صغيرة متوحّشة بلا تيجان، منذ تلك اللحظة بدأت تسمع أصواتًا غريبة، وبدأت سوسن أيضًا تسمع أصواتًا ليست غريبة، بل مزعجة، تنخر في الأعصاب وتفتّتها. أصوات ستدمّر بيوتًا وستحيي أخرى، صغيرة أكثر وباردة، تجعل المرء ينسى ما كان، حتّى أنّه لا يبذل جهدًا لاستحضار فردوس مفقود في ليالي الشتاء الباردة حين تنقطع الكهرباء، أو لا تلتقط هوائيّات التلفزيون شيئًا سوى قنوات البوم والغربان.

بدأت أصوات المدافع والتفجيرات تتصاعد عندما كانت فيروز تغنّي "سألتك حبيبي... لوين رايحين"، دلالة على المجهول المعتم الذي سيقبل الجميع عليه استعدادًا لحوارات مسرحيّة فكاهيّة وعميقة إلى حدّ ما تتلوها الأغنية الميلانكوليّة بامتياز. "يا سنيني اللّي راح ترجعيلي، ارجعيلي شي مرّة ارجعيلي، وانسيني عبواب الطفولة، ت أركض بشمس الطرقات". وقد ساعدها حينها وجود تقنيّة البلاي باك، والتي انتشرت في المسارح الغنائيّة في أواسط السبعينات من القرن الماضي بشكل لافت.

ولكن في المدينة الصغيرة في شمال فلسطين آنذاك، لم يكن مسرح غنائيّ أصلًا، بالتالي لم يفقه الأشخاص شيئًا عن البلاي باك، كما كانت التقنيّات الصوتيّة متواضعة، ومستوى العزف... إلخ، فلم تستطع سوسن والأصوات المفتّتة تفتك بها أن تتملّص من مصيرها، فأخذت تردّد الأغاني السوداويّة بهلع مستتر يخاف من الانحياز عن الكمال المرسوم له، مع أنّه ماضٍ إلى ما هو مضادّ للكمال، بل يسخر من كلّ ملامحه التي لا تحمل من الإبداع شيئًا... فالمال مملّ غالبًا، ولكن الجنون مزعج ويبعث على الابتكار، الجنون يقوّض حياة الآخرين المحيطين، ولكنّه من دون شكّ يبعث على الإعجاب والغيرة أحيانًا، لما يضمّ بين ثناياه من حرّيّة لا متناهية، تقمعها الحبوب المهدّئة والعقاقير الكيميائيّة المختلفة التي تضع ما يشبه الغشاء السميك على المخيّلة.

نجلس أنا وإميل وجانيت وأمّي... أتمنّى أن أكون مجرّد خشبة متعفّنة من وراء الكواليس، ترسم أمّي ابتسامة كانت تسمّيها ابتسامة الملك حسين، وهي ابتسامة عامّة لا تفارق وجه صاحبها، ولا تفضح مزاجه الحقيقيّ أو ما يشعر به، بل تبقيه في حالة ودودة غير مفهومة. ولكن كما كانت تقول لنا قبل خروجنا من البيت كلّ مرّة: لا تنسوا ابتسامة الملك حسين، فهي سرّ النجاح والقبول، وسوف تقرّبكم من أهدافكم، وستجعل الجميع يؤمنون بقدراتكم، حتّى لو لم تكن موجودة بالفعل.

في مسرحيّة "ميس الريم"، كنّا نجلس مبتسمين، مع أنّ جانيت كانت ستموت غيرة من أختها الأجمل والأكثر حضورًا وموهبة وإعجابًا من الجميع، وكان إميل يبتسم، لكنّه كان يتمنّى أن تتوقّف أخته عن الغناء فورًا، لأنّ المقارنة بين صوتها وصوت فيروز عبارة عن فاجعة حقيقيّة، أكبر من الفواجع التي تتنبّأ بها الأغاني والمسرحيّة بمجملها، وبأن تكتفي بموهبة التمثيل المتواضعة لديها، وخاصّة أنّ هذه المسرحيّة لا تتطلّب ممثّلين جبّارين ليؤدّوا الأدوار فيها. أمّا أنا، فقد كنت أحلم باللحظة التي أعود فيها إلى بيت جدّتي ماري لأختبئ في الدولاب ورائحة الصابون النابلسيّ داخله، والتي لم تختف من هناك لآلاف السنوات، لنمثّل أنا والدمى، الشقراء منها والرقطاء، أحد مشاهد المسرحيّة المحبّبة، مثلًا مشهد الاستجواب الغنائيّ لزيّون، أو مشهد مختار المخاتير.

كان صوت المدافع يتصاعد بقوّة متسارعة، ومدير المسرح يوشوش أحد أعضاء فرقة الرحابنة بأنّ عرض الليلة كان يجب أن يُلغى، خاصّة بعد أن وصلت مساعي التهدئة إلى طريق مسدود، وكان هذا بعد أن غنّت فيروز أغنيتها الرومانسيّة والسوداويّة هي الأخرى "حبّو بعضن".

شعرت سوسن وهي تغنّي "حبّو بعضن" أنّ السيّارة التي تجلس فيها كجزء من ديكور المسرحيّة ستتفكّك قريبًا، وهي ستتفكّك معها، هذا غير المشاكل التقنيّة الأخرى، حيث لم تكن السيّارة سيّارة بالفعل، كانت عبارة عن ألواح خشبيّة تشبه خلفيّات الدواليب، أو هي كذلك، أكثر من شبهها بالسيّارة، حتّى للسيّارات التي صمّمت بداية معرفة البشريّة بهذه الآلة، أو احتمالاتها التي ستأتي لاحقًا.

تتعاظم الأصوات... تتغلّب فيروز، بقامتها الشامخة وذقنها التي لا تنزل عن مستوى حدّ معيّن، على المخاطر المداهمة.

تفقد سوسن شعورها بالمكان شيئًا فشيئًا، ثمّ تحدث عدّة حوادث متتالية لا تساهم في عودة سوسن إلى ذاتها، منسلخة عن الأصوات الموسوسة.

تقطع الكهرباء ثمّ تعود...

تتعثّر إحدى الراقصات على أغنية "يا مارق عالطواحين" وتقع أرضًا، ولكن الأمر لا يتوقّف هنا، حيث يتحوّل الراقصون والراقصات إلى أحجار دومينو، فيسقطون بسبب ملابسهم الرخيصة المتشابكة، أحدهم تلو الآخر، وأحدهم على الآخر، ليتحوّلوا في نهاية المشهد السورياليّ إلى كومة من الأجسام البشريّة التي تنتظر من يخليها ويلقي بها إلى غابة تخفي آثار الموقعة.

وعندما يحلّ موعد الأغنية التي ستتّصل فيها فيروز بجدّتها لتقول لها: ستّي يا ستّي اشتئتلك يا ستّي...

تفقد سوسن صوتها إلى الأبد.

كاتب وناقد وباحث في الشأن الثقافيّ. من مواليد مدينة الناصرة عام 1970. صدرت له عدّة أعمال أدبيّة في الشعر والسرد والنصوص النثريّة منذ عام 1998 حتّى اليوم، من ضمنها: "العري وقصائد أخرى" (شعر، 2002)، "غرفة في تل أبيب" (قصص قصيرة، 2007)، "هنا كانت تلعب روزا" (نصوص، 2014). بالإضافة إلى مشاركته في أنطولوجيّات جماعيّة بالعربيّة، والعبريّة، والإنجليزيّة، والفرنسيّة.