ترجمة خاصة: عرب 48

للمرّة الأولى منذ سبعين سنة، انتخب الشعب الأميركي رئيساً ينتقص ويستخفّ من السياسات والأفكار والمؤسسات التي قامت عليها السياسة الخارجيّة الأميركية ما بعد الحرب العالميّة الثانية. لا أحد يعرف على وجه الدقّة، كيف سيكون وجه السياسة الخارجيّة الأميركية في عهد إدارة ترامب، أو كيف ستتغيّر أولويات وتفضيلات الرئيس الجديد في مواجهة سيل الأحداث والأزمات القادم. ولكنّ المؤكّد، أنّ السياسات الخارجيّة الأميركية لم تشهد مثل هذا النقاش حول أصولها منذ عهد إدراة فرانكلين روزفلت.

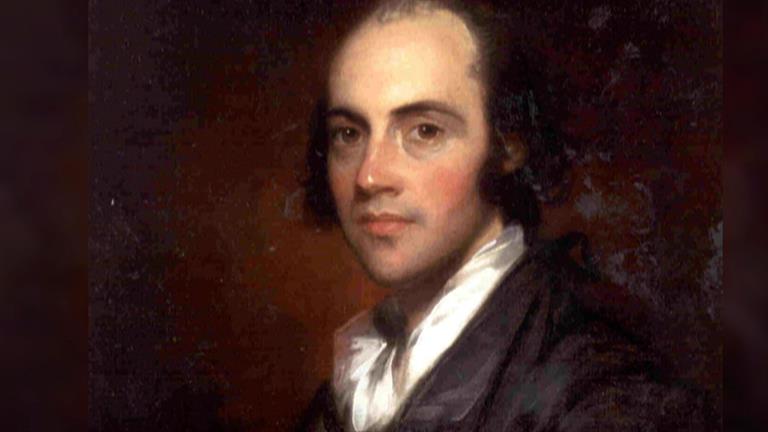

منذ الحرب العالميّة الثانية، تشكّلت الاستراتيجيّة الكبرى للولايات المتحدة عبر مدرستين فكريّتين كبيرتين، تركّز كلتاهما على تحقيق نظام دولي مستقرّ تكون الولايات المتحدة في مركزه. آمن الهاملتيون [نسبة إلى ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، ومؤسس نظامها المالي] بأنّ من مصلحة الولايات المتحدة أن تحلّ محلّ المملكة المتحدة البريطانيّة كـ'منظّم وموجّه للنظام العالمي'، بحسب عبارة إدوارد هاوس، مستشار الرئيس وودرو ويلسون، أثناء الحرب العالميّة الأولى، وذلك بتصميم النظام الأمني والاقتصادي ليكون في موضع إنعاش الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالميّة الثانية، وهو الموضع الذي كان يشمل الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى مصالح الولايات المتحدة العليا. عندما سقط الاتحاد السوفيتي، ضاعفت الولايات المتحدة جهودها لخلق نظام عالمي ليبرالي، يقوم بالأساس على مجموعة من الشروط الاقتصاديّة.

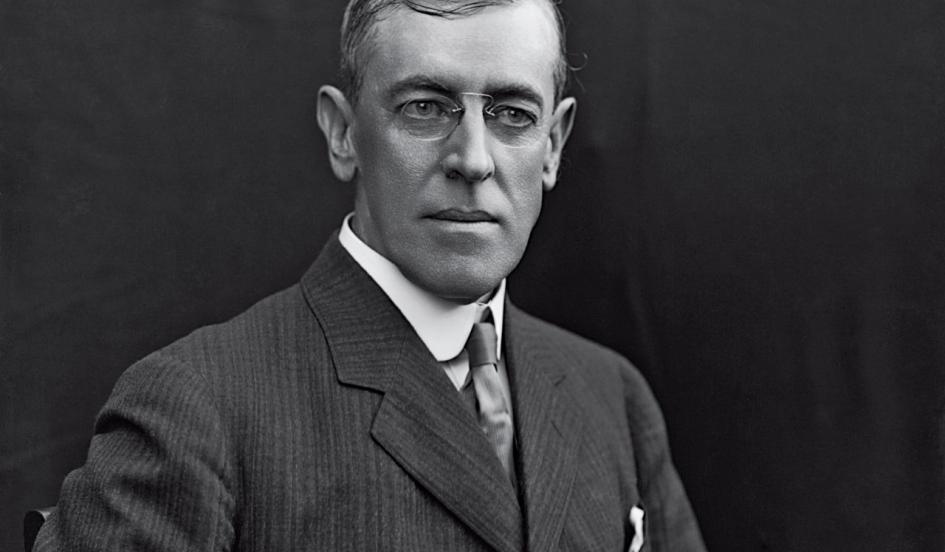

وفي أثناء ذلك، آمن الويلسونيون [نسبة إلى الرئيس وودرو ويلسون]، بأنّ إيجاد نظام عالمي ليبرالي هو أمر حيويّ للمصالح الأميركية، ولكنّهم تصوّروا أنّ نظاماً كهذا يُمكن أن يقوم على المبادئ وليس على الاقتصاد. فبالنظر إلى الأنظمة الاستبداديّة في الخارج على أنّها أسباب للعنف والصراع، اعتبر الويلسونيون بأنّ السلام سيحقق عبر تعزيز حقوق الإنسان، والحوكمة الديمقراطية، وحكم القانون. في المراحل الأخيرة من الحرب الباردة، ركّز المؤسساتيّون الليبراليون، الذين يُمثّلون أحد فروع المعسكر الويلسوني، على تطوير المرسسات الدوليّة، وعلى التكامل العالمي غير المسبوق، في حين آمن الفرع الآخر، المحافظون الجدد، بأنّ الأجندة الليبراليّة يُمكن تعزيزها بأفضل شكل عبر جهد واشنطن من جانب واحد [أو بالاشتراك الطوعي مع شركاء يتشابهون ذهنيّاً مع واشنطن].

لقد كان النزاع بين هذه الأطراف كثيفاً وأدّى إلى نتائج مهمّة، ولكنّ هذه الأطراف تموضعت جميعها داخل الالتزام المشترك بمشروع إقامة نظام عالمي. وعندما تعرّض هذا المشروع لضغوط متزايدة في العقود الماضية، بدأت قبضة العولميين تضعف في تحكّمها بالسياسة الخارجيّة الأميركية. وبدأت الأصوات الأكثر قوميّة، والأقل عولميّة، بالظهور، وبدأ الجمهور بالاستياء مما بات يُنظر إليه على أنّه فشل مكلف في مشروع بناء النظام العالمي، في تعارض مع ما كانت تروّج له مؤسسات السياسة الخارجيّة. هكذا بدأت المدارس الجفرسونيّة والجاكسونيّة الفكريّة، التي كانت بارزة قبل الحرب العالميّة الثانيّة، والتي خفف إبّان صعود النظام العالمي الليبرالي، بالعودة مرّة أخرى حاملة ثأرها معها.

يحاجج الجفرسونين، وهو وصف يشمل من يُطلق عليهم اليوم الواقعيون، بأنّ تقليل دول الولايات المتحدة العالمي سيقلل من كلفة ومخاطر السياسة الخارجيّة. وهم يميلون إلى تحديد مصالح الولايات المتحدة بشكل أضيق وتطوير تلك المصالح بطرق أكثر جلباً للأمن الداخلي وبطرق أكثر اقتصاديّة. أخذ التحرريون Libertarians [ويمثّلهم حزب سياسي في الولايات المتحدة ويدعون إلى التقليل من تدخّل الدولة في المجتمع والسوق والحريّات الفرديّة إلى الحدّ الأدنى] هذه الأفكار إلى أقصاها وكوّنوا تحالفات مع العديد من الفاعلين اليساريين الذين يعارضون تدخّل الدولة، ويؤيّدون تقليص النفقات العسكريّة، ويفضّلون إعادة توزيع الموارد والجهود الحكوميّة في الداخل الأميركي. ويبدو أنّ كلّاً من السيناتور راند بول من كنتاكي والسيناتور تيد كروز من تكساس كانا يفكّران بإمكانيّة الاستفادة من صعود الفكر الجفرسوني خلال الانتخابات الرئاسيّة التمهيديّة في الحزب الجمهوري. ولكنّ دونالد ترامب قد أدرك أمراً لم يفطن إليه منافسوه السياسييون، ألا وهو أنّ القوّة الصاعدة في السياسة الأميركية لم تكن هي الجفرسونيّة. وإنّما كانت القوميّة الشعبيّة الجاكسونيّة.

عودة سياسات الهويّة

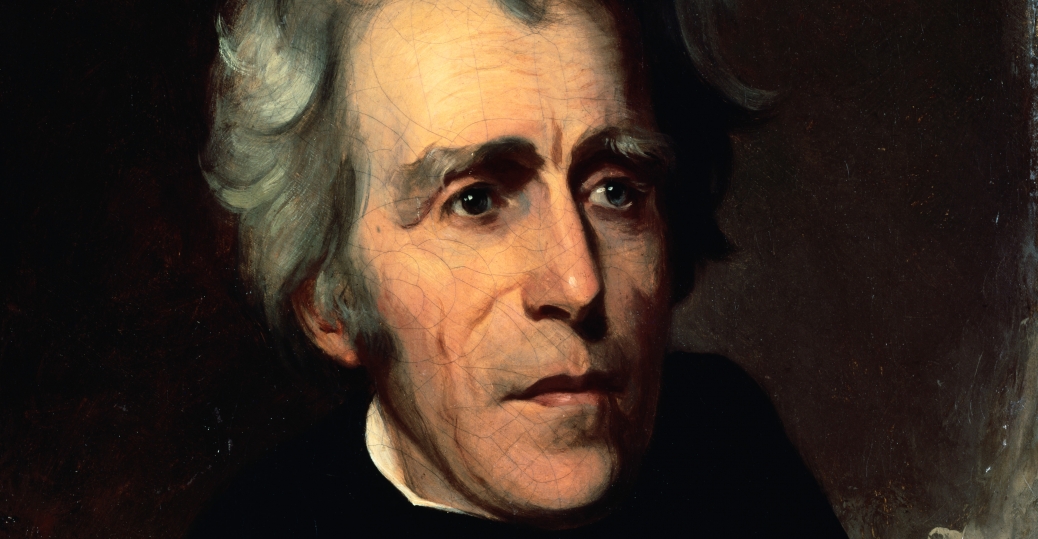

تمتدّ جذور شعبويّة ترامب الصريحة إلى أفكار وثقافة الرئيس الشعبويّ الأوّل للولايات المتحدة، أندرو جاكسون. بالنسبة للجاكسونيين – الذين يُشكّلون أساس القاعدة المتحمّسة الداعمة لترامب- فإنّ الولايات المتحدة ليست كياناً سياسيّاً وُجد وعُرّف بالمواقف الفكريّة المتجذّرة في عصر التنوير كما إنّها ليست كياناً سياسيّاً موجّهاً نحو تحقيق مهمّة كونيّة. إنّها ببساطة دولة قوميّة للشعب الأميركي، ومهمّتها الكبرى تتعلّق بما تقوم به في الوطن الأميركي. ينظر الجاكسونيون إلى الاستثنائيّة exceptionalism الأميركية، لا باعتبارها وظيفة للأفكار الأميركية العالميّة، أو كوظيفة متعلّقة بمهمّة أميركا الفريدة لتغيير العالم، وإنما باعتبارها متجذّرة في التزام الولايات المتحدة الفريد بالمساواة والكرامة لجميع المواطنين الأميركيين. يؤمن الجاكسونيون بأنّ دور الحكومة الأميركية هو تحقيق قدر ومصير أميركا عبر السعي إلى ضمان الأمن والرفاه الاقتصادي للشعب الأميركي في وطنه؛ وفعل ذلك بأدنى درجة من التدخّل في الحريات الشخصيّة التي تجعل أميركا بلداً فريدا.

لا تهتمّ الشعبويّة الجاكسونيّة، إلا قليلاً، بالسياسة الخارجيّة، وهي قليلة الاشتباك مع السياسات بشكل عام. إنّها تتخذ مزيجاً خاصّاً من القوى والاتجاهات لتحريك دوائرها الانتخابيّة، ومعظم زعمائها يركّزون على الشأن المحلّي. لفهم وتفسير صعود الجاكسونيّة، يتحدّث المعلّقون عن جمود أجور العمّال، فقدان الوظائف للعمّال الذين لا يمتلكون مؤهّلات وخبرات خاصّة، تفريغ الحياة المدنيّة، تزايد تعاطي المخدّرات؛ وهي ظروف مرتبطة بحياة الناس الصعبة في المدن الداخليّة التي تنتشر على طول البلاد. ولكنّ هذه الرؤية جزئيّة وناقصة. فقد لعبت الثقافة والهويّة تاريخياً دوراً كبيراً في السياسة الأميركية، ولم يكن عام 2016 استثناءً من ذلك. لقد شعرت أميركا جاكسون بأنّها تحت الحصار، بالهجوم على قيمها ومستقبلها، وشعورها بالتهديد. وهنا ظهر ترامب باعتباره المرشّح الوحيد المستعدّ للمساعدة في الحرب من أجل البقاء.

بالنسبة لأميركا الجاكسونيّة، فإنّ هناك بعض الأحداث التي تدفعها للاهتمام المكثّف والانخراط السياسي المباشر، مهما كان قصيراً. واحدة من هذه الأحداث هي الحرب؛ حين يُهاجم الأعداء أميركا، تنهض الجاكسونيّة للدفاع عن البلد. ولكنّ أحد أبرز محرّكات الجاكسونيّة للانخراط السياسي في الشؤون الداخليّ هو تصوّر الجاكسونيين أنّ البلد تتعرّض لهجوم من قبل أعداء داخليين، كالنخب أو المهاجرين من مختلف الأصول. ويعمّ بين الجاكسونيين القلق من أن تسيطر بعض القوى الحاقدة على الحكومة وتحوّل الطبيعة الأساسيّة للولايات المتحدة. إنّهم ليسوا مهووسين بمشكلة الفساد، فهم يرون بأنّ الفساد جزء يتعذّر استئصاله تماماً من السياسة. ولكنّهم يهتمّون أشدّ الاهتمام بما يعتبرونه انحرافاً؛ عندما يستعمل السياسيّون الحكومة لقمع الشعب بدلاً من حمايته. وهذا تحديداً، بات الكثير من الجاكسونيين يشعرون بأنّه يحدث في السنوات الأخيرة، على يد قوى نافذة في النخبة الأميركية، تشمل المؤسسات السياسيّة من كلا الحزبين الكبيرين، المتحالفين ضدّهم.

لقد بدأ العديد من الجاكسونيين يعتقدون بأنّ المؤسسات الأميركية ليست وطنيّة بشكل كافٍ، وأنّ ولاءها الوطنيّ بات مشكوكاً به، مع تعريف 'الوطنيّة' على أنّها الولاء البديهي لقيم أميركا الجاكسونيّة وللحياة الكريمة للشعب. والحقيقة، أنّهم لم يكونوا مخطئين بشأن ذلك من منظورهم. فالعديد من الأميركيين، الذين يحملون اهتمامات وتعاطف كوزموبوليتاني اعتبروا بأنّ مهمّتهم الأخلاقيّة تتمثّل في واجبهم بالعمل من أجل إنسانيّة أفضل بالعموم. في حين يرى الجاكسونيون بأنّ واجبهم الأخلاقي يتعلّق بالوطن، والمواطنين الأميركيين الذين يشتركون في الرباط القوميّ. إن كان الكوزموبوليتانيون ينظرون إلى الجاكسونيين باعتبارهم رجعيين وشوفينيين، فإنّ الجاكسونيين بدورهم ينظرون إلى النخبة الكوزموبوليتانيّة على أنّهم خونة تقريباً، لأنّهم لا يضعون بلدهم وشعبهم في أعلى أولويّاتهم.

لقد تزايدت حالة انعدام الثقة بالنخبة الوطنيّة، من قبل الجاكسونيين، مع اعتناق الدولة الانتقائي لسياسات الهويّة في العقود الماضية. فالمشهد الأميركي المعاصر اليوم ممتلئ بالحركات المدنيّة، والسياسيّة، والأكاديميّة، التي تحتفي بالهويات الإثنيّة والعرقيّة، والجندريّة، والدينيّة المختلفة. لقد طالبت النخبة، تدريجيّاً، بالاعتراف الثقافي بالأميركيين من أصول إفريقيّة، والأميركيين من أصول لاتينيّة، وبمجتمعات الـ LGBTQ [المثليون، ومزدوجو الميول، والمتحوّلون جنسياً، والكوير]، وبالأميركيين الأصليين، وبالأميركيين المسلمين. ولكنّ الحالة أكثر تعقيداً من ذلك بالنسبة للجاكسونيين، الذين لا يرون أنفسهم منضوين تحت أيّ من هذه الفئات.

يستطيع البيض الذين يُنظّمون أنفسهم حول جذورهم الإثنيّة الأوروبيّة أن يفعلوا أمراً مشابهاً مع بعض الصعوبات؛ فالأميركيون الإيطاليون، والأميركيون الإيرلنديون، على سبيل المثال، يمتلكون تقاليداً ذات تاريخ طويل في موكب الجماعات الهويّاتيّة الأميركية. ولكن، تدريجيّاً، بدأت هذه الهويات الإثنيّة الأقدم بالتلاشي، وأصبحوا ممنوعين من إعلان جنسهم الأميركي الأوروبي أو هويّتهم البيضاء. هكذا، وجد العديد من الأميركيين البيض أنفسهم في مجتمع يتحدّث باستمار عن أهميّة الهويّة، ويُقدّر ويهتمّ بالأصالة الإثنيّة، ويوفّر، بالإضافة إلى ذلك، مجموعة من الفوائد والميّزات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على أساس الهويّة؛ للجميع باستثنائهم. بالنسبة للأميركيين من أصول أوروبيّة مختلطة أو بالنسبة للملايين الذين ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم، ببساطة، أميركيين فقط، فإنّ هناك القليل من الطرق المقبولة لكي يحتفوا أو يتصّلوا بتراثهم.

إنّ هناك العديد من الأسباب لذلك، الممتدّة في عمليّة طويلة من التأمّل الفكري عبر تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، ولكنّ هذه الأسباب لا تقدّم أجوبة مقنعة لعمال المصانع السابقين العاطلين عن العمل أو لعائلاتهم. إنّ المقاومة المتزايدة بين العديد من المصوّتين البيض لما يُطلقون عليه ' الصوابيّة السياسيّة' والاستعداد المتزايد للتعبير عن شعورهم بهويّتهم يُمكن أن يعكس حالةً من العنصريّة، وإن كان من غير الممكن تعميم ذلك. حين يُقال للبشر، بشكل مستمر، بأنّهم عنصريون حين يفكّرون، من ناحية إيجابيّة، حول ما يرونه باعتباره هويّتهم، فإنّهم قد يقررون بأنّهم عنصريون، وأنّهم قد يستفيدون من ذلك. إنّ صعود ما بات يُعرف بـ'بديل اليمين alt-right' هو جزء من هذه الديناميكيّة.

إنّ ظهور حركة 'حياة السود مهمّة Black Lives Matter' وظهور التعبيرات، العنيفة أحياناً، لمشاعر كراهيّة الشرطة في السنوات الماضية، قد ضاعفت من شعور الجاكسونيين بالعزلة الثقافية، ومرّة أخرى، لأسباب عرقيّة. لقد دعم الجاكسونيون الشرطة بشكل صريح، كما دعموا الجيش قبل ذلك بذات الصراحة. وفق هذه الرؤية، فإنّ الواقفين في الصفوف الأماميّة لحماية المجتمع قد يرتكبون الأخطاء أحياناً، ولكنّ هذه الأخطاء حتميّة في خضمّ المواجهات، أو في وجه الجريمة. ويعتقد الكثير من الجاكسونيين بأنّه من غير المنصف، بل ومن غير الأخلاقي، أن نطلب من الجنود أو ضباط الشرطة أن يضعوا حياتهم في خطر وأن يواجهوا الضغوطات والمخاطر الكبرى، ليشكك النقاد المسترخون في كراسيهم بعد ذلك بالقرارات التي اتخذوها في تلك الظروف. فبينما اعتبر معظم الأميركيين بأنّ هذه المظاهرات تطالب بالعدالة، فإنّ الجاكسونيين رأوها باعتبارها هجوماً على النظام العام وتطبيق القانون.

لقد بلورت قضايا التحكّم بحيازة السلاح وقضيّة الهجرة تصوّراً لدى العديد من الناخبين بأنّ المؤسسات السياسيّة من كلا الحزبين قد عززت من الكراهيّة للقيم الوطنيّة الرئيسيّة.

يجد غير الجاكسونيين صعوبة في فهم مدى عمق المشاعر التي تُثيرها هذه القضايا، وكيف أنّ الاقتراحات المقدّمة لضبط حيازة السلاح أو إصلاح قوانين الهجرة تعزز من الشكوك وانعدام الثقة بالنخب الحاكمة وبالكوزموبوليتانيّة.

يلعب الحقّ في حمل السلاح دوراً فريداً، بل ومقدّساً، في الثقافة السياسيّة الجاكسونيّة، بل إنّ العديد من الجاكسونيين يعتبرون بأنّ التعديل الثاني [الذي يضمن حقّ الأميركيين في اقتناء السلاح] هو أهمّ ما في الدستور الأميركي.

يرى هؤلاء الأميركيون بأنّ الحقّ بالثورة، المنصوص عليه في إعلان الاستقلال، هو الملاذ الأخير للبشر الأحرار للدفاع عن أنفسهم ضدّ الطغيان؛ ويرون بأنّه لا يُمكن تطبيق هذا الحقّ إلّا بإمكانيّة حمل السلاح للأفراد. كما إنّهم يعتبرون بأنّ حقّ العائلة بالدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الدولة، لا باعتباره مجرّد مثال نظريّ وإنما هو ضرورة عمليّة محتملة؛ ويرون أحياناً بأنّ النخب لا يهتمون بذلك، بل يقاومونه أحياناً. (لقد أصبح الجاكسونيّون قلقين أكثر وأكثر من أنّ الديمقراطيين والجمهوريين، المحسوبين على الوسط، سيحاولون نزع الأسلحة منهم، وهذا حد الأسباب التي جعلت معدلات شراء الأسلحة ترتفع، عقب الدعوات بالحدّ من حيازة الأسلحة، على الرغم من أنّ معدّلات الجريمة قد انخفضت).

الأمر مشابه بشأن قضيّة الهجرة أيضاً، إذ يُخطئ معظم غير الجاكسونيين في قراءة طبيعة قلق الجاكسونيين ومصدره. لقد كان هناك الكثير من النقاش حول تأثير الهجرة على أجور العمّال، ذوي المهارات المتدنيّة، وتحدّث البعض عن رهاب الأجانب والإسلاموفوبيا. ولكنّ الجاكسونيين في 2016 نظروا إلى الهجرة باعتبارها جزءاً من محاولة واعية ومتعمّدة لتهميشهم في وطنهم. لقد استمع الجاكسونيّون للحديث المتفائل بين الديمقراطيين عن 'ظهور غالبيّة ديمقراطيّة' بناء على تراجع نسبة المصوّتين البيض، واعتبروا بأنّ ذلك محاولة متعمّدة للتغيير الديموغرافي في أميركا. عندما استمع الجاكسونيّون إلى دعم النخب القويّ لرفع معدّلات الهجرة، وإلى تجاهلهم لحالات الهجرة غير الشرعيّة، فإنّهم لم يفكّروا أوّل ما فكّروا في تأثير ذلك على محافظهم وجيوبهم، وإنّما اعتبروا بأنّ ثمّة نخبة تتربّع على السلطة، وتحاول معاقبتهم سياسيّاً وثقافيّاً وديموغرافيّاً. على أنّ العدد الكبير من الهجمات الإرهابيّة الأخيرة قد دمج، أخيراً، مسألة الهجرة ومسألة الأمن الشخصي في مسألةً خطيرة وسامّة واحدة.

باختصار، في نوفمبر، صوّت العديد من الأميركيين لصالح ضعف الثقة؛ لا بحزب معيّن، وإنّما ضعف ثقتهم بالطبقات الحاكمة بالعموم ولأيدولوجيّتها العالميّة الكوزموبوليتانيّة. لم يكن الكثير من المصوّتين لترامب مهتمّين بدعم برنامج محدد، وإنّما بوقف سير بلادهم نحو، ما يرونه، الهاوية.

الطريق إلى الأمام

حتى الآن لا يُمكننا أن نُدرك تماماً كيف سينعكس كلّ ذلك على السياسة الخارجيّة للولايات المتحدة الأميركية. فالعديد من الرؤساء السابقين قد تراجعوا عن بعض أفكارهم جوهريّاً حين وصلوا إلى المكتب البيضاوي؛ وقد لا يكون ترامب استثناءً من ذلك [نُشرت هذه المقالة بتاريخ 20/1 أي يوم تسلّم ترامب للرئاسة]. كما إنّ من الصعب التكهّن بالنتائج التي ستحصل حين يُحاول ترامب تطبيق سياساته غير الأرثوذكسيّة، وغير المعتادة. (يُمكن أن يُصبح الجاكسونيّون محبطين إذا فشل في ذلك، وأن ينقلبوا على بطلهم السابق، وهذا ما حصل مع الرئيس جورج بوش، وقد يحدث لترامب أيضاً).

في هذه اللحظة، فإنّ الجاكسونيين متشككون بشأن سياسات الولايات المتحدة وانخراطها الدولي ودورها في بناء النظام العالمي الليبرالي؛ ولكنّهم الآن متشككون أكثر بسبب فقدان الثقة بين الشعب وبين أصحاب القرار في السياسة الخارجيّة أكثر من كونهم راغبين ببديل محدد ما. لقد عارضوا اتفاقيات التجارة الأخيرة، ليس لأنّهم فهموا تفاصيلها ولم يرغبوا بالنتائج المتوقّعة من هذه الاتفاقيات، ذات الشروط شديدة التعقيد، وإنّما لأنّهم يعتقدون بأنّ من قاموا بالمفاوضات في هذه الاتفاقيّات لا يضعون أميركا في قمّة سلّم أولويّاتهم. بطبيعة الحال، فإنّ معظم الجاكسونيين ليسوا خبراء في السياسة الخارجيّة، ولا يُتوقّع أن يغدوا خبراء في ذلك. بالنسبة لهم، فإنّ القيادة بالضرورة مسألة ثقة لا غير. وإذا آمنوا بقائد ما أو بحركة سياسيّة، فإنّهم سيكونون مستعدين لقبول السياسات التي يضعها أو تضعها حتى لو بدت صعبة ومخالفة لقناعاتهم البدهيّة.

لم يعد الجاكسونييون يمتلكون مثل هذه الثقة في المؤسسات الأميركية، وما لم يتمّ استعادتها، وحتّى يتمّ ذلك، فإنّهم سيُبقون واشنطن تحت مراقبتهم. إعادةً لصياغة ما كتبه المفكّر، المنتمي للمحافظين الجدد، إيرفينغ كريستول عن السيناتور جوزيف مكارثي في 1952، فإنّ هناك أمراً واحداً يعرفه الجاكسونييّون عن ترامب؛ وهو 'أنّه في صفّهم'. أما النخبة الحاكمة في بلدهم، فإنّهم ليسوا متأكّدين من أنّها في صفّهم. والحقيقة أنّ مخاوفهم مشروعة، ذلك أنّ مشروع الولايات المتحدة لبناء النظام العالمي لا يبدو مزدهراً.

خلال ربع القرن الماضي، كان معظم صنّاع القرار الغربيين مفتونين ببعض الأفكار المختزلة الخطرة. فقد آمنوا بأنّ الرأسماليّة قد استقرّت ولن تُنتج المزيد من الاضطرابات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. لقد شعروا بأنّ الأيدولوجيات غير الليبراليّة والمشاعر السياسيّة الأخرى قد تُركت في قمامة التاريخ، وأنّها لا تشعر الآن سوى بمرارة الهزيمة؛ البشر الذين 'يتشبّثون بالسلاح أو بالدين أو بالكراهيّة تجاه البشر الذين ليسوا مثلهم . . . كتعبير عن إحباطهم وخيبة أملهم' كما قال الرئيس أوباما في 2008. ومن ثمّ، فإنّ العمليّة الطبيعيّة، مع الوقت، ستحلّ هذه المشكلة؛ لقد بدا أنّ إقامة نظام عالمي ليبرالي هي مسألة لا تحتاج سوى إلى قليل من العمل على التفاصيل.

بالنسبة لهذا المنظور، فإنّ العديد من التطوّرات التي حصلت مؤخّراً – بدءاً من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ومروراً بالحرب على الإرهاب، ووصولاً إلى الأزمة الاقتصاديّة وصعود الشعبويّة القوميّة الغاضبة على جانبي الأطلسي – بدت وكأنّها مفاجأة وقحة ! لقد أصبح واضحاً، بشكل متزايد، أنّ العولمة والأتمتة [ زيادة الاعتماد على الآلات الأوتوماتيكيّة] قد ساعدا في إيقاف النموذج الاقتصادي-الاجتماعي الذي قام الازدهار والسلم الاجتماعي في حقبة ما بعد الحرب على أساسه، كما بدا واضحاً بأنّ المرحلة التالية من التطوّر الرأسمالي ستتحدّى وتهدد الأسس التي قام على النظام الليبرالي العالمي، والعديد من الدعائم القوميّة الأخرى.

في فوضى العالم الجديد، لم يعد من الممكن إنكار قوّة سياسات الهويّة. لقد آمنت النخب الغربيّة في القرن الحادي والعشرين، بأنّ الكوزموبوليتانيّة والعولمة ستنتصران على الولاءات القَبَليّة والرجعيّة. ولكنّهم فشلوا في إدراك مدى عمق جذور سياسات الهويّة في التكوين النفسي للبشر، ومدى أهميّة تعبير هذه الهويّات عن نفسها سياسيّاً في ميدان السياسة الداخليّة والخارجيّة على السواء. وقد فشلوا في فهم أنّ القوى الاقتصاديّة والتطوّرات الاجتماعيّة التي عززتها الكوزموبوليتانيّة ستولّد في النهاية حالة من الاضطراب والمقاومة، حيث سينتفض المجتمع Gemeinschaft من جديد في وجه مجتمع السوق المندفع Gesellschaft ، بحسب الاصطلاحات الكلاسيكيّة لعلماء الاجتماع قبل قرن من الآن.

اقرأ/ي أيضًا | ترامب يوقع قرارا بتعليق دخول اللاجئين

إنّ التحديات المقبلة للسياسات الدوليّة في الفترة القادمة، لن تكون إكمال مهمّة بناء نظام ليبرالي دولي على الأسس التقليديّة بقدر ما ستكون البحث عن طريقة لوقف تآكل النظام الليبرالي وإعادة بناء النظام العالمي على أسس قابلة للاستمرار والدوام. يجب أنّ يقوم النظام الدولي، لا فقط على وعي النخب وتوازن القوى والسياسات، وإنّما أيضاً على الاختيار الحرّ للمجتمعات القوميّة؛ المجتمعات التي تحتاج أن تشعر بأنّها محميّة من العالم الخارجي، بقدر ما ترغب بأن تستفيد من الانخراط فيه

التعليقات