في ما يلي ترجمة بتصرّف، خاصة بـ"عرب 48"، لمقالِ الباحثة الزميلة في برنامج "شرق آسيا" في معهد "كوينسي"، راشيل إسبلين أوديل، الخبيرة في إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه آسيا والسياسة الخارجية الصينية وسياسة القانون الدولي، كما أنها باحثة مختصّة في الأمن الدولي في مركز "بلفر للعلوم والشؤون الدولية" في كلية هارفارد كينيدي.

خلال الأشهر القليلة الماضية، دقَّ مراقبون كُثر ناقوس الخطر من احتمال أن يُشعل التشديد الحاصل في السياسة الأميركية تجاه الصين "حربا باردة جديدة"، وكما كتبتُ مع زميلي نائب مدير معهد "كوينسي للبحوث والسياسيات"، ستيفان ويرثيم، في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن "صقور" إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يستخدمون جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) كفرصة لشنِّ حرب باردة طال انتظارها ضد الصين، بعدما لم تحصل على الزخم الكافي غداة ضغط ترامب من أجل صفقة "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاريّ مع الصين.

ومع ذلك، فإن بعض من يتفقون مع هذا النقد للسياسة الأميركية الأخيرة تجاه الصين، يطعنون في استخدام هذا المصطلح، رافضين الفرضية الأساسية المسلّمة باحتمال وقوع أي شيء كالحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيّ في القرن العشرين، بين الولايات المتحدة والصين.

ويتمتع نقد النّقد هذا بميزة، إذ يعتمد النموذجان الاقتصاديان لكل من الولايات المتحدة والصين، في الحقبة المعاصرة، على تكاملٍ متين مع نظام تجاري ومالي عالمييْن يجعلهما مترابطين، وذلك ليس على المستوى الثنائيّ فحسب، بل كونهما عبارة عن حلقتين متشابكتين في شبكات إنتاج معقدة متعددة الأطراف كذلك. ولا يمكن أن تستسلم مثل هذه العلاقة بسهولة لديناميكيّةِ حربٍ باردة تتّسم بالعزلة والفصل المتبادلَيْن.

اقرأ/ي أيضًا | على الدول فتح حدودها قبل فوات الأوان

إضافة إلى أن شبكات الإنتاج الأوسع نطاقا، تجعل الدول الأخرى حول العالم متشابكة مع الصين كما الولايات المتحدة، وذلك يشمل حلفاء الأخيرة أيضا، ما يجعلها شديدة المقاومة لفكرة اختيار أحد الطرفين في "نسخة ثانية" من حرب باردة مُفترضة. ولكن هذه المعطيات الهيكلية والجيوسياسية الأساسية لا تمنع الإدارة الحالية من محاولة شنِّ حربٍ باردة ضدّ الصين، وليس من الضروري أن تتلخّص الحرب الباردة بحالة من العزلة الاقتصادية المتبادلة بين الدول أو التكتلات متعددة الدول والقوميات، إذ يمكن أن يشير الوصف بشكل أعمّ إلى "التنافس الاقتصادي والسياسي والعسكري والأيديولوجي المكثف بين الدول، دون صراع عسكري". وتَبرز السياسة الأميركية الأخيرة تجاه الصين، في جميع أبعاد التنافس هذه.

وتحديدا بسبب العقبات الهيكلية القوية التي تعترض سبيل الإدارة الأميركية الحالية، فإنها مضطرة لأن تعمل جاهدة لصناعة حرب باردة جديدة. وفي سبيل هذه الغاية، فهي تهاجم المنابع التي تحافظ منذ فترة طويلة على استقرار "سفينة" العلاقات الأميركية- الصينية.

وعبر أساليب مثل فرض قواعد إدارية عديدة، وإجراءات تنفيذية، وخطابات نقدية لاذعة، حذّرت هذه الإدارة الشركات، والحكومات المحلية، والكليات والجامعات، والعلماء، ومجتمعات الشتات من التعاون مع الكيانات الصينية، مُهدِّدةً إيّاهم بالعقاب لخدمتهم وكلاء للحكومة الصينية دون تعمّد.

وأُوجز هذا النهج في سلسلة من خطابات ألقاها كل من مستشار الأمن القومي (الأميركي)، روبرت أوبراين، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر وراي، والمدعي العام، بيل بار، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، خلال شهرَي حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو الماضييْن. وكان الهدف الواضح من هذه الخطابات هو هندسةُ "استجابةِ مجتمعٍ بأسره" لـ"التهديد الذي يشكّله الحزب الشيوعيّ الصينيّ ليس فقط على أسلوب حياتنا (أسلوب حياة الأميركيين)، ولكن على حياتنا ومصادر رزقنا أيضًا".

وانبثقت بعض الشكاوى التي أُثيرت في هذه التصريحات، عن حقائق ومخاوف جوهرية مشروعة بشأن الممارسات القمعية للحكومة الصينية، والرقابة، وسرقة الملكية الفكرية. ولكن بعض الآراء على شاكلة "التصيُّد الأحمر" الذي اتبعه السيناتور الأميركي، جوزيف مكارثي في خمسينيات القرن الماضي، ذهبت إلى ما هو أبعد من مجرد إثارة مخاوف مشروعة، مُوَسِّعةً نطاقَ الشكاوى من حالات محددة معزولة، إلى محاولة رسم صورةٍ مشؤومة لمؤامرة واسعة النطاق، يحيكها الحزب الشيوعي الصيني لتقويض النظام الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة.

ولم تتوخَ هذه المزاعم السياق الأساسي المتعلق بأفعال دول أخرى أو الولايات المتحدة ذاتها. وعلى سبيل المثال، تناسى أوبراين عندما هاجم قرار الصين بطرد بعض الصحافيين الأميركيين في آذار/ مارس الماضي، أن يعترف بأن هذا القرار اتُخذ كخطوة انتقاميةٍ من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منافذ الحكومة الصينية الإعلامية التي تعمل في أميركا. وبالمثل، فإن مزاعِمَه حول التهديدات الأمنية التي تشكِّلها شركات التكنولوجيا الصينية؛ لم تتطرّق إلى حقيقةِ أن مثل هذه الممارسات نُمْذِجَت جزئيًّا بالاعتماد على ممارسات الحكومة الأميركية التي تثبّت أبوابا خلفية خاصة بها في الأجهزة والبرامج التي تنتجها شركات أميركية.

وتسلِّط هذه التصريحات، الضوء، على المفارقة المتمثّلة بأنّ إدارة ترامب، بدل أن تطبّق سياسات متعقلة لحماية الأمن القومي وخصوصية البيانات، مع صَوْن الحقوق المدنية للأميركيين الصينيين، وأي مواطن آخر في الولايات المتحدة، فإنها تشن حربًا أيديولوجية لاذعة ضدّ بكين، إذ تستخدم خطابا محمومًا لشيطنةِ دورِ الصين في العالم ونفوذها في الولايات المتحدة، بينما تدّعي في الوقت ذاته "احتراما وتقديرا" متعالييْن ومُستخفيْن بالشعب الصيني.

وبِفعلها ذلك، تثير الإدارة الأميركية، شكوكًا لا أساس لها من الصحة وغير مدعمة بالأدلة، إزاء التبادلات الاقتصادية، والعلمية، والسياسية، والثقافية، والشخصية بين الولايات المتحدة والصين وسكّانهما، والتي تساهم غالبيتها في تقوية الدولتين.

يشكّل هذا النهج خطرا على حيوية الولايات المتحدة، وانفتاحها، وتعدديتها، من خلال استخدام بعض تكتيكات الخوف والإغلاق والتخويف التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني نفسه.

وتضرُّ هذه الإستراتيجية بشكل مباشر بالمهاجرين الصينيين والأميركيين الصينيين الذين أصبحوا أكثر عرضة للتشكيك والتمييز. وهم يعانون من هذا الضرر عبر مضايقات مباشرة صادرة عن مسؤولين في هيئات إنفاذ القانون والجمارك في الولايات المتحدة، وبشكل غير مباشر، من خلال جهود الحكومة لتشجيع الشركات والجامعات على استبعاد أو مراقبة الموظفين والطلاب الصينيين.

وبالتالي، رغم وجود معيقات هيكلية قوية لاندلاع حرب باردة جديدة، إلا أن هناك خطورةً متمثّلةً في أن تنجح الإدارة الحالية باستغلال التراجُع في الرأي العام الأميركي تجاه الصين، والذي عجَّلته الجائحة، لتقويض الشبكات الكثيفة التي تجمع الشركات الأميركية بالصينية، وحكومات الولايات والمقاطعات، والجامعات، والمنظمات غير الربحية، والأفراد. ومن الوارد أن يتسبب ذلك بدوره بتآكل الأساس الجوهري الذي كان بمثابة حصن ضدّ الصراع والعداء بين الولايات المتحدة والصين.

أما وقد قلنا ذلك، فتجدر الإشارة إلى أن هذه العلاقات رُعيت وطُوّرت على مدار عدة عقود، وقد أُضفِيت عليها صبغة مؤسسيّة هائلة، بواسطة استثمارات طائلة في الوقت والمال وحسن النية. وكانت بمثابة هبة للاقتصاد الأميركي، إذ ولّدت وظائف كثيرة للعمال الأميركيين، والطلب على السلع والخدمات الأميركية، والابتكار العلمي المتعاضد. ويجب على هذه العلاقات أن تثبت مرونتها في مواجهة نزعة "التصيُّد الأحمر" لإدارة ترامب.

ومن الضروري أن تصمد، إذ بعيدًا عن قيمتها الاقتصادية، فإن هذه الروابط تمكّن الولايات المتحدة من فهم تعقيدات مجتمع الصين وثقافَة الصين بشكل أفضل، وفضائلها ورذائلها، ومرونتها وهشاشتها، وإنسانيتها وابتذالها، والعكس صحيح. هذه الرؤى الإنسانية ضرورية لتخفيف حدة النزعة القومية القبيحة والعنصرية التي تتجلى بشكل متزايد في المخيال الأميركيّ بشأن الصين.

وتعمل هذه الروابط قنوات لإلقاء نظرة ثاقبة على الطرق التي تسعى من خلالها الحكومة الاستبدادية في الصين للسيطرة على شعبها، والطرق التفاعلية التي يتفادى بها المجتمع الصيني التعددي، آليات السيطرة تلك أو يتماشى معها، أو يلتفُّ حولَها.

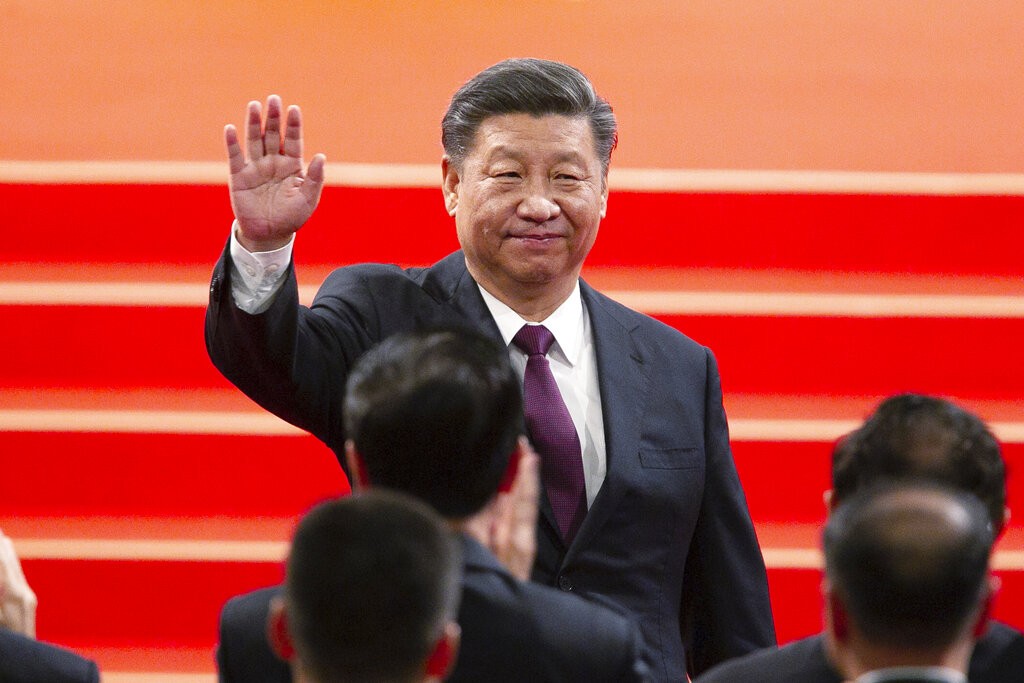

ويمكن لهذه الروابط كذلك، أن تساعد الولايات المتحدة على رؤية أن قصة التطور السياسي في الصين لا يزال يكتبها الشعب الصيني، ما يتناقض مع الروايات المُسخِّفة التي تتعامل مع الصين في عهد (الرئيس الصيني الحالي) شي جين بينغ، وكأنها قد وصلت إلى حالة شمولية نهائية ومستهلكة.

ومثل هذه الرؤى المعقدة ضرورية لصياغة إستراتيجية أميركية جيدة تجاه الصين، أي إستراتيجية تتوخّى الفوارق الدقيقة، وتسعى إلى المهمة الصعبة المتمثلة في تعقيد الروابط التي تعتبر حاسمة بالنسبة للسلام والازدهار الأميركي والعالمي، والاستمرارية.

التعليقات