في ما يلي ترجمة بتصرّف، خاصّة بموقع "عرب ٤٨": الكاتب: أليكس لو، وهو كاتب عامود في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يغطي قضايا متعلقة في هونغ كونغ والصين. وهو صحافي عمل مع العديد من المجلات والصحف في هونغ كونغ وتورونتو محررًا ومراسلًا. وحاضر في موضوع الصحافة في جامعة هونغ كونغ.

لا تُذكر كلمتي عبقري وصحافي في جملة واحدة عادة. ففي الغالب، يُعد التصنيفان تعبيرًا عن كائنين متناقضين. لكن عند الحديث عنهما، سرعان ما يتبادر إلى الذهن اسم الكاتب الأميركي والتر ليبمان.

وأذكر أنني صُدمت عندما قرأت رائعته "الرأي العام" الصادرة عام 1922، أول مرة، من أجل حصة لتعليم الصحافة كان عليّ تدريسها ذات مرّة. فقد كتب ليبمان كتابه هذا عندما كان يبلغ من العمر 33 عامًا فقط.

أما أنا ويا حسرتي، فبالكاد استطعت كتابة مقال من ألف كلمة دون توهان، في هذا العمر. أما هو، فكان في ذلك الوقت قد أصبح مستشارًا لرؤساء الولايات المتحدة.

ويبدو لي أن الكتاب أكثر تلاؤمًا وشفافية مع واقعنا اليوم مما كان عليه عندما نُشر لأول مرة، إذ يتحدث ليبمان فيه عن "البيئة الزائفة" و "الواقع المشيد" ("البنائية الاجتماعية")، التي تخلقها وتعمل على إدامتها وسائل الإعلام والجماعات السياسية المختلفة، وخاصة الحكومة. وفي عصرنا الذي تميّزه الأخبار المزيفة، والمصفوفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والصور الزائفة، والواقعين الافتراضي والمعزز، والخوارزميات النبوئية، والذكاء الاصطناعي، أصبح العالم "الحقيقي" أبعد من أي وقت مضى.

قد يعيش بعض العباقرة مثل ويليام بليك في عالم من صنعهم؛ ونصف ذلك أحيانًا بالجنون أو الذهان. ولكن معظمنا يعيش في عالم "مشترك" أنشأته أو صاغته وسائل الإعلام المتعددة من حولنا؛ ونحن منتجاتها ومستهلكيها في آن واحد. وفي إعادة صياغة لدعابة الملياردير وورن بافيت: "أنظر حولك على طاولة البوكر؛ إذا لم تجد المغفل من بين الجالسين فهو أنت"؛ إذا نظرت حولك ولم تتمكن من العثور على المنتجات التي تبيعها منصة الوسائل الاجتماعية المفضلة لديك، فأنت المنتج.

يتحدث الناس عن رواية "1984" لمؤلفها جورج أورويل، وكأنها تحذير للمستقبل. ولكن كتاب "الرأي العام" يصف العالم الذي نعيش به الآن. وفي هذه اللحظة التاريخية، يبدو أن الفوارق بين الديمقراطية والاستبداد تزداد ضبابية. فكلا النوعين من الحكومات، والنخب الشركاتية، تتحول أكثر فأكثر إلى أنظمة شبكات معقدة لمراقبة سلوكيات المواطنين والزبائن، والتنبؤ بها، والسيطرة عليها. فالدوس على البشر بالأحذية من أجل التحكم بهم، أصبحت طريقة بدائية للغاية ودون المستوى.

وبالطبع، بات الفارق بين الزبون والمواطن ضبابي بحد ذاته إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأمثلة الأخيرة على فرض منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر" رقابة سياسية صريحة ضد أشخاص أو جماعات تُعد آراؤهم و/أو أفعالهم خارجة عن النمط السياسي الأميركي السائد. بل وحصل ذلك على تأييد وترحيب من كامل قطاع الإعلام الإخباري الليبرالي الأميركي، خاصة عندما أُلغي حساب دونالد ترامب على "تويتر".

واعذروا كسلي هنا، ولكنني سأقتبس من ملاحظة استخدمها في إحدى محاضراتي:

"تستحضر عبارات ليبمان كـ'البيئة الزائفة' و'الواقع المشيد'، نظامًا سياسيًا متقدمًا لإنتاج المفاهيم، والفرضيات، والأفكار، والحجج، والمناقشات، والأطر العاطفية، بل واللغة بحد ذاتها، التي تجبر الرأي العام، أو العقل الجمعي إذا أردتم، على استخلاص الاستنتاجات والقناعات التي تحددها وسائل الإعلام الحكومية والشركات. ولا يتعرض أولئك الذين يطرحون خطابًا يخرج عما هو سائد، للسجن، ولكن للتهميش، والتسخيف والتجاهل. وذلك لأن هناك احترامًا لحرية التعبير".

وفي الحقيقة، ربما لم يعد ذلك صحيح. أنسينا جوليان أسانج المُعتقل الذي يكافح من أجل ألّا يرحّل للولايات المتحدة؟ وأما وقد خضنا في ذلك، فلننظر أيضًا إلى شيطنة الإعلام الأميركي للمحرضين والمتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الشهر الماضي، والتي أظهرت التقارير الإخبارية أنهم ليسوا جميعًا من المتطرفين المؤمنين بالفوقية العرقية البيضاء، ولا كلهم نازيون جدد أو إرهابيون محليون، بل هم أشخاص عاديون؛ ممرضين ومعلمين وجنود وأطفال لسياسيين تقليديين. ولكن من أجل الزج بجميعهم في السجن ولتشجيع أصدقائهم وأقاربهم على الوشاية بهم، يجب أولاً تصويرهم على أنهم خارج حدود المقبول، أي أنهم يعبرون عن المكافئ المحلي لـ"داعش" أو القاعدة.

منافسة تتحول لتقارب غير مقصود

على الرغم من المنافسة بين الدولتين، ربما نرى تقاربًا متزايدًا بين الصين الاستبدادية والولايات المتحدة الديمقراطية في أساليبهما للسيطرة المحلية؛ إذ تتجه الأولى بشكل متزايد نحو المراقبة الشبكية رفيعة المستوى غير الدموية، والسيطرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بينما لا تترد الأخيرة باستخدام الطغيان بقدر التكنولوجيا.

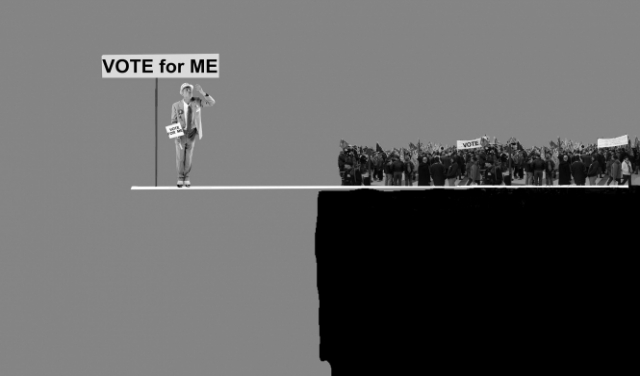

لا يُخلق الجمهور من تلقاء نفسه ولا يكون بمفرده، وفقًا لما يدعيه ليبمان في كتابه الآخر "الجمهور الوهمي". بل لا بدّ أن يُستحضر لتكوين آراء عامة تحظى بقبول واسع، حول أمور وأحداث قد لا تهم أشخاص مثلنا ولا يعرفون عنها شيئًا.

هل حقًا تعتمد نهضة الصين على سرقة الملكية الفكرية والممارسات التجارية غير العادلة؟ ربما يكون ذلك صحيحًا وربما لا. ولكن هل تُحدث الإجابة عن ذلك أي فارق في حياة سائق التوصيل الذي يعمل في "أوبر"، أو موظف مكتب حكومي في حيّك؟ أيملك الناس قدرة اتخاذ قرار حول أمور مثل شبكات الجيل الخامس للهواتف الذكية، أو مصدر جائحة كوفيد-19، دون معرفة متخصصة بالتفاصيل القانونية والعلمية لها؟ ومع ذلك، فقد تسنى لي أن أقابل أشخاصًا في أميركا الشمالية والصين، تجدهم ينشغلون بشكل متطرف بمثل هذه الموضوعات كما لو أن حياتهم تعتمد على ذلك.

ولكن إذا كان لابد من "تصنيع" الرأي العام أو الموافقة الجماهيرية، فبالإمكان تمزيقها أيضًا.

وبصرف النظر عن التمييز الدقيق لكن الشهير بين ما يُسمى بوسائل الإعلام الساخنة والباردة، والذي افترضه مارشال ماكلوهان ولم أفهمه أبدًا، فإن وسائل الإعلام والاتصالات في العصر السابق، أي تلك التي يسّرتها إذاعات الراديو ومحطات التلفزيون والشركات التي تملكها، كانت قادرة على تحقيق تجانس بين أشخاص متنوعين مع وجهات نظر متباينة، بواسطة برامجها الضخمة والمنتشرة على نطاق واسع، والتي اضطر معظم الناس إن لم يكن جميعهم إلى مشاهدتها أو سماعها.

لكن اقتصادات وسائل الإعلام هذه (أي أرباحها) وسياساتها (أي السيطرة على الجماهير)، قُوّضت مع هلاك وسائل الإعلام التقليدية في الديمقراطيات الغربية المتقدمة أمام وحش وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. وليس من قبيل المصادفة أنه مع تزايد تعقيد المجتمع ومع تحول كل قضية إلى أمر تقني للغاية، تزداد عدم ثقة الناس في آراء النخبة والمتخصصين والمعرفة بشكل أعم، سواء أولئك الذين يدعون المعرفة أو الذين يملكونها حقًا.

ولاحظ عالم السيميائية الإيطالي أومبرتو إيكو، ذات مرة أنه من أجل تنفيذ انقلاب في العصر الحديث، فإن أول يجب فعله هو احتلال المحطة الإذاعية المملوكة للحكومة. وربما لا يزال ذلك صحيحًا في بعض البلدان المتخلفة الصغيرة جدا. ولكن في أي دولة معاصرة تتسم وسائل إعلامها بالاجتماعية واللامركزية المفرطتين، لن يجد المتمردون ما يحتلوه.

وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لأي شخص بث محتوى رقمي اليوم. وبالتالي، لا مفر من انقسام "الجمهور" لأن "المفاهيم والمقدمات والأفكار والحجج والنقاشات والأطر العاطفية، واللغة بحد ذاتها، التي تخضع الرأي العام" أصبحت جميعها محط تشكيك و/أو رفض؛ مما يعني استقطابا عميقًا للمجتمع. في ظل هذه الظروف، تنتهي وهمية "الجمهور الوهمي".

ولقد فات الأوان لـ"فيسبوك" و"تويتر" ونظيراتها من الشركات، لمحاولة فرض الرقابة السياسية والرقابة الاجتماعية حينما أصبحت بحد ذاتها مصدرًا أساسيًا لتفكك الإجماع المجتمعي وتمزيق النسيج الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا | اليمين الأميركيّ المتطرّف خطير لكنّه غير منظّم

قد يحافظ المجتمع على بقائه لفترة طويلة على أساس "وهميات" مُشتركة؛ تلك هي العقيدة. لكن مجتمعًا مع مليون "واقع"، وبدون أرضية مشتركة ومعتقدات مشتركة، لن يصمد. لا يمكن لأي ديمقراطية أو جمهورية أن تدوم بلا جمهور.

التعليقات