الطبيعة في الفنّ الفلسطينيّ

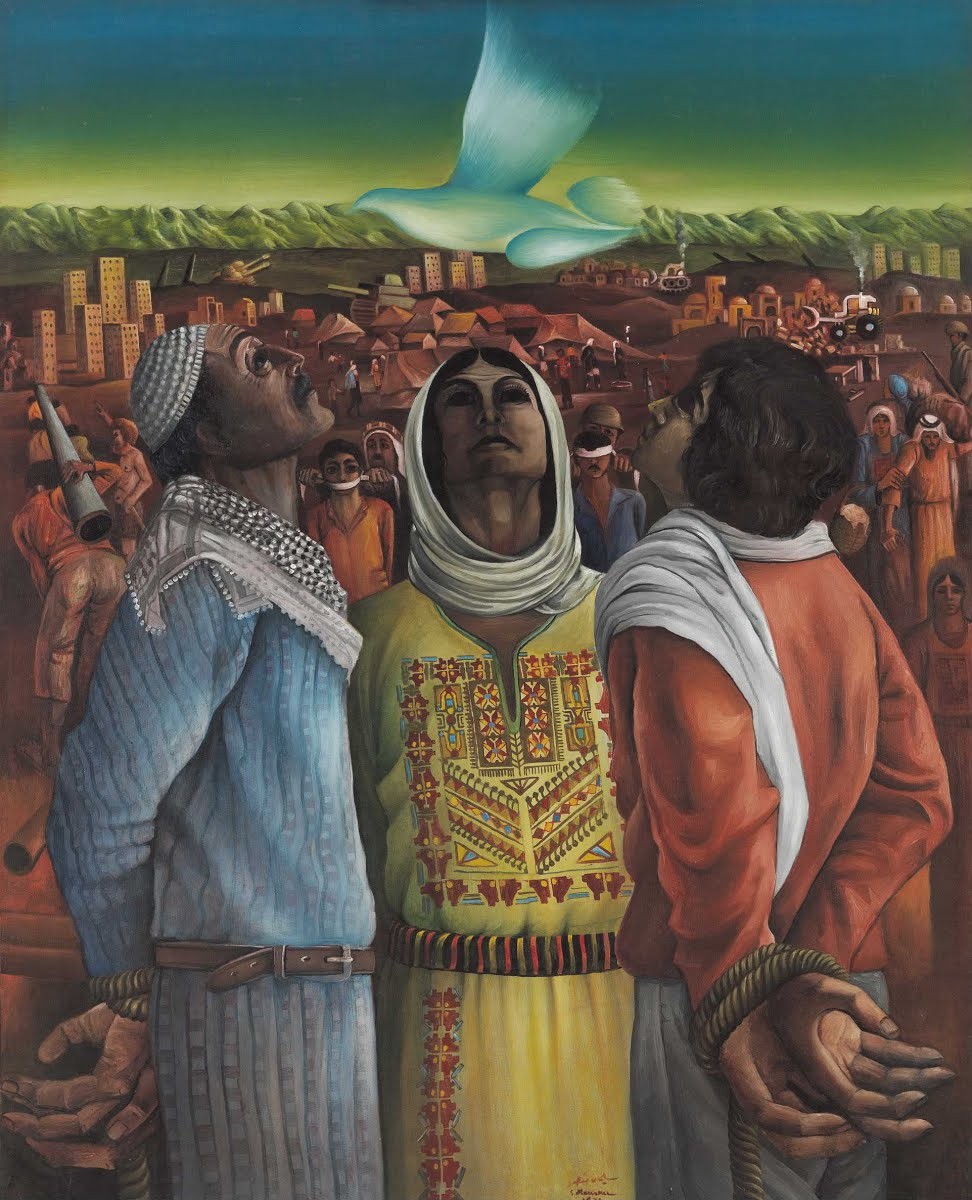

تحضر الرموز في الأعمال الفنّيّة الفلسطينيّة على نحوٍ متكرّر ومتحوّل، منذ حقبة الستّينات والسبعينات وحتّى اليوم؛ فالمرأة مثلًا كان حضورها دلالة على الوطن والأرض في أعمال إسماعيل شمّوط وسليمان منصور؛ لتحضر في ما بعد بصفتها وجودًا اجتماعيًّا ومستقلًّا، امرأة من الوطن، ومن الأرض، حيث قليلًا ما نراها اليوم بقرب مدينة القدس أو بقرب شجرة الزيتون؛ فكيف حدث ذلك التحوّل؟ هل هو مجرّد محاولة لرؤيتها في حالتها الطبيعيّة الّتي تشبهها وتشبه فلسطين؟

شجرة الزيتون ما زالت تحضر في أعمال فنّيّة؛ لتعطي دلالة على الثبات والمقاومة والبقاء في الأرض. وثّقت أعمال فنّيّة جديدة همجيّة الاحتلال في استهداف المزارعين الفلسطينيّين عبر اقتلاع الأشجار، وكانت أعمالًا فنّيّة ذات قيمة توثيقيّة. لا شكّ كان لذلك الرمز قوّة للإيحاء بمعنى الوجود الفلسطينيّ، لكن أخذت تلك الرموز في ما بعد تتغيّر سياقاتها، وتظهر بمعانٍ مختلفة. بينما ظهرت أعمال أخرى لتكون تأمّلًا في الطبيعة الفلسطينيّة وجودًا وجمالًا في حدّ ذاته.

هنا نظرة إلى تلك الطبيعة في أعمال ثلاثة من الفنّانين الفلسطينيّين المعاصرين: سامية حلبي، ونبيل عناني، وتيسير بركات؛ في محاولة لتأمّل معنى حضور الأشجار والبحر، وحتّى حركة الرقص والحيوانات في أعمالهم، أَغادَر هؤلاء الفنّانون رموزًا كانوا قد تأثّروا بها واستلهموا منها في تجربتهم يومًا ما، أم أكّدوا وجودها في تعبيرات فنّيّة أخرى؟

لا شيء يجسّد جمال الطبيعة

سامية حلبي، رائدة الفنّ التجريديّ، المولودة في القدس عام 1936، اهتمّت بشجر الزيتون. الفنّ لدة حلبي يمثّل مقاومةً للاحتلال، ومن ضمن ذلك سياساته تجاه الأشجار والمزارعين الفلسطينيّين. شكّلت حلبي عام 2004 وفدًا باسم «فنّانون ضدّ الاحتلال» لزيارة بساتين الزيتون؛ لإنتاج أعمال فنّيّة، وقدّمت أيضًا أعمالًا توثيقيّة لمجزرة كفر قاسم ريفيّة الأجواء.

حلبي، الناشطة سياسيًّا والمهتمّة بالفنّ كبحث، اختارت التجريد مع اهتمامها وتقديرها لأعمال الفنّانين الّذين اهتمّوا بالرموز والإحالات الثقافيّة. تدرك حلبي أنّ التجريد كان حاضرًا في أعمالهم؛ لأنّ الكثير من الأشياء لا تُرى بالعين، بل تفكّر فيها رمزًا. ومن هنا تتقاطع تجربتها مع تجارب فنّيّة سابقة تعتبرها مهمّة وملهمة، لكنّها تشدّد على الفنّ أسلوبًا لاحتضان الرموز ووضعها في مكان جديد.

تمثّل الطبيعة لدى حلبي محرّكًا أساسيًّا في رؤيتها للفنّ، وقد اختارت التجريد لأنّ لا شيء يجسّد الطبيعة وإمكانيّاتها وجمالها. اللغة البصريّة في لوحاتها تعكس الحركة والضوء، تجعلنا نفكّر كيف نرى الطبيعة وكيف نفكّر فيها. تحوّلت حلبي من الشكل الثنائيّ الأبعاد إلى الثلاثيّ الأبعاد، مستلهمة دوائرها ومربّعاتها من الفنّ الإسلاميّ والعربيّ، وما رأته من نقوش في مدينة القدس؛ مسقط رأسها. تبدو طبقات التراب حاضرة في لوحاتها؛ فالفضاء اللونيّ المشبع بالأشكال الهندسيّة المختلفة لا ينفصل عن الانتماء للذاكرة، حيث نراقب كيف تتحرّك تلك الأمكنة في ذاكرتها بأوراقها وأشجارها ومياهها.

يحضر الفراغ أيضًا بصفته جزءًا من اللوحة ومن الطبيعة؛ ففي لوحة حلبي بعنوان «جبل الزيتون»، نرى كتلة واحدة من الألوان وحولها فراغ كبير، وكأنّ الجبل الّذي يحمل أشجار الزيتون يولّد داخلنا فسحة للصمت وللتأمّل. وهكذا نشعر بأنّ حلبي تستحضر الطبيعة في مشاهد نادرة تختلف عمّا هي في الواقع، لكن تنتمي إلى حسّ فنّيّ يحاور هذه العناصر «القديمة» في مشاهد جديدة ومبتكرة.

فلسطين بصفتها طبيعة فنّيّة

عثر الفنّان الفلسطينيّ نبيل عناني على فلسطين الّتي لم تخذله جماليًّا، حيث بدأ في بداية مشواره يفتّش عمّا يجعل الرموز تبقى، لكن في الوقت ذاته يعبّر عن الفنّ بصفته قضيّة، ومن هذه الثنائيّة وُلِدَتْ أعمال فنّيّة تبرز الهويّتين: الفلسطينيّة والفنّيّة. يحتفي عناني الّذي يُعَدّ من الجيل المؤسّس للحركة الفنّيّة المعاصرة في فلسطين، بالذاكرة في أسلوب ابتعد عن المباشرة.

تشكّل الأرض ثيمة حاضرة في معظم أعماله، لكن كما قال الفنّان السويسريّ بول كلي: "الخطّ نقطة تتمشّى". تذهب الأرض في نزهة لتتمشّى في أعمال عناني، حيث تتحدّث عن تفاصيل كثيرة في الذاكرة، بل أكثر من ذلك؛ فهي تعكس رؤيته الفنّيّة الجماليّة، فتصبح الطبيعة هي اللغة وهي اللون، لم تَعُدْ رمزًا فقط، ربّما أراد الفنّان لرؤيتنا أن تأخذنا نحو وجوده وعلاقته بها.

في بعض أعماله الحديثة، يرسم الفنّان طبقات من الشجر، ومن البشر، والطيور، وكأنّه يحاول أن يجعلنا نحفر داخل الأرض؛ لنعي وجودها طبقةً تحتوي على طبقات من المشاعر الإنسانيّة، ومن الكائنات الّتي تشاركنا الوجود والألم. ثمّة مساحات خضراء واسعة، المشاهد لهذه الأعمال يُسْحَر بالنظر إلى تلك الطبيعة الّتي تتمازج فيها الألوان وتتناغم، لكنّنا ندرك أيضًا أنّنا أمام طبيعة مختلفة. طبيعة تجعلنا نراها جمالًا ساحرًا وسؤالًا أيضًا عن مكانها، حيث يغيب البشر أحيانًا عن هذه اللوحات، وتظهر التلال والجبال والوديان ممتدّة ومتراكمة ومتداخلة.

حتّى المرأة الّتي ظلّت تحضر رمزًا مرافقًا للطبيعة في أعمال عناني، كان وجودها أحيانًا دعوة لتأمّل المكان، وكيف تصبح الطبيعة جزءًا من الإنسان. كلّ شيء يصبح مكانًا في أعمال عناني، الّذي يهندس الأرض ليخلق لغة فنّيّة تتحدّث عن الجمال.

ليس بالضرورة أن يكون عناني ابتعد عن الرمزيّة، لكنّه أخذها إلى بُعْد فنّيّ جديد، فظهرت في أمكنة جديدة ورؤية فنّيّة جديدة. نرى المرأة أيضًا تلبس الزيّ الفلسطينيّ في معظم اللوحات، وفي اللوحات الأخرى يكون وجودها دلالة أخرى على الحضور الإنسانيّ مع الرجل كمشاركة. يقول عناني في إحدى مقابلاته إنّها رمز للوطن والأرض، وأنّه تأثّر جدًّا بقريته حلحول الّتي تمتلئ بالأشجار والحيوانات. لقد ألحّت عليه تلك القرية باستحضار جماليّتها في فنّه؛ فرسم دير غسّانة وسلواد والجيب وغيرها من القرى. ومن هنا، يبدو أنّ عناني يمزج بين المعاصرة والذاكرة، ولا يهمل الطرفين، بل يدعونا في فنّه لتأمّل الفضاءين وكأنّهما فضاء واحد.

عن البحر أم الغرق؟

منذ بداية مشواره الّذي يمتدّ على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، لم يغادر تيسير بركات مذهبه في الشكل والمضمون. كانت شرارته الأولى التواصل مع الطبيعة في طفولته في مخيّم جباليا في غزّة، حيث كان يصطحبه أبوه إلى البيّارات والحواكير. تأثّر بركات بالفنّان مصطفى الحلاج الّذي غاص عميقًا في تاريخ الحضارات القديمة، وكان أقدمها حضارة بلاد الرافدين. ولكن بركات لم يكن له أسلوب محدّد؛ إذ بحث دائمًا عن الخامات، واستخدم النار والخشب. وحتّى اختيار بركات للنار والخشب قادم من حبّه للطبيعة، وإذا كانت العلاقة بين العنصرين علاقة عداء، فقد جعل بركات العلاقة بينهما علاقة حبّ تنتج عنها لوحات عن الألم والوجود.

تأتي لوحات بركات أيضًا من تلك العلاقة بين الطبيعة ورؤيتنا لها؛ فرؤية بركات للكون شرقيّة كما يقول دائمًا، فنحن في الشرق، لم نرسم ما تراه العين بل كما فهمناها. لذلك؛ يرسم بركات الحيوانات والبحر والطبيعة كما يراها هو لا كما نراها في الحقيقة. وهنا تفترق تجربته عن تجربة العناني أو غيره، فيتقاطع فنّه مع الحلّاج في رسم الحيوانات والشجر بصورة مختلفة عن الواقع.

حتّى البشر تتغيّر وجوههم وأشكالهم في لوحات بركات، ولعلّ حكاية اللجوء والشتات تترك آثارها في لوحاته؛ ففي ملامح الوجوه وقاماتهم تعب الوجود. ثمّة وجود للأسمنت على الوجوه، وكذلك نشعر بأنّ ثمّة لغة بصريّة تحاول أن تمزج ألوانًا كثيرة داكنة. الطبيعة، إذن، حاضرة لكن بشكل آخر عمّا ألفناه، إنّها تستفزّنا للتفكير في مشاعر داخلنا ونحن ننظر إليها؛ ففي لوحة لبركات بعنوان «عبر المتوسّط»، يرسم البحر مع قوارب المهاجرين، فيبدو البحر كأنّه بحر آخر. الفنّ ليس مرآة عند بركات، وإن كان مرآة فهو للداخل، فيبدو كلّ شيء مختلفًا. وهنا ندرك أنّ بركات لا يرسم البحر بل يرسم الغرق، ولا يرسم بشرًا بل مشاعرهم، وأمّا الطيور فهم الطيران بمعنًى آخر في اللوحة.

يصعب حصر حضور الطبيعة في الفنّ الفلسطينيّ واقتراحاته المتعدّدة في هذه الأسماء، لكن ربّما تفتح هذه التجارب النافذة؛ لرؤية تجارب أخرى تحاول تقديم أبعاد أخرى للطبيعة والمرأة ورموز وثيمات أخرى، منذ ما قبل النكبة حتّى يومنا هذا.

كاتبة فلسطينيّة مقيمة في لبنان، صدر لها ثلاثة مجموعات شعريّة، تكتب في الصحافة الثقافيّة. فاز ديوانها «العشب بين طريقين»، بجائزة عبد المحسن القطّان 2019.