إيما واتسون... فراشة اقتربت من عين الغول

عُرِفَتْ الممثّلة وعارضة الأزياء البريطانيّة إيما واتسون بدورها في سلسلة أفلام «هاري بوتر»، ونالت على إثره حصدًا وفيرًا من الجوائز والشهرة، كما مثّلت في أفلام أخرى لم تلقَ نفس الرواج، ومنذ فترة وجدت واتسون نفسها قريبةً من العمل الخيريّ والاجتماعيّ، وهي تقود حراكًا مستمرًّا موجّهًا للشبّان لمؤازرة المرأة في نيل حقوقها، وهي تشغل منصب سفيرة للنوايا الحسنة لشؤون المرأة لدى «الأمم المتّحدة». وممّا تمتاز به واتسون صوتها العالي والواضح في ما يخصّ القضايا الّتي تؤمن بها، ما جلب إليها الكثير من المشكلات، آخرها كان هجومًا كبيرًا عليها من قِبَل شخصيّات إسرائيليّة ومناصِرة للاستعمار.

شيطنة التضامن

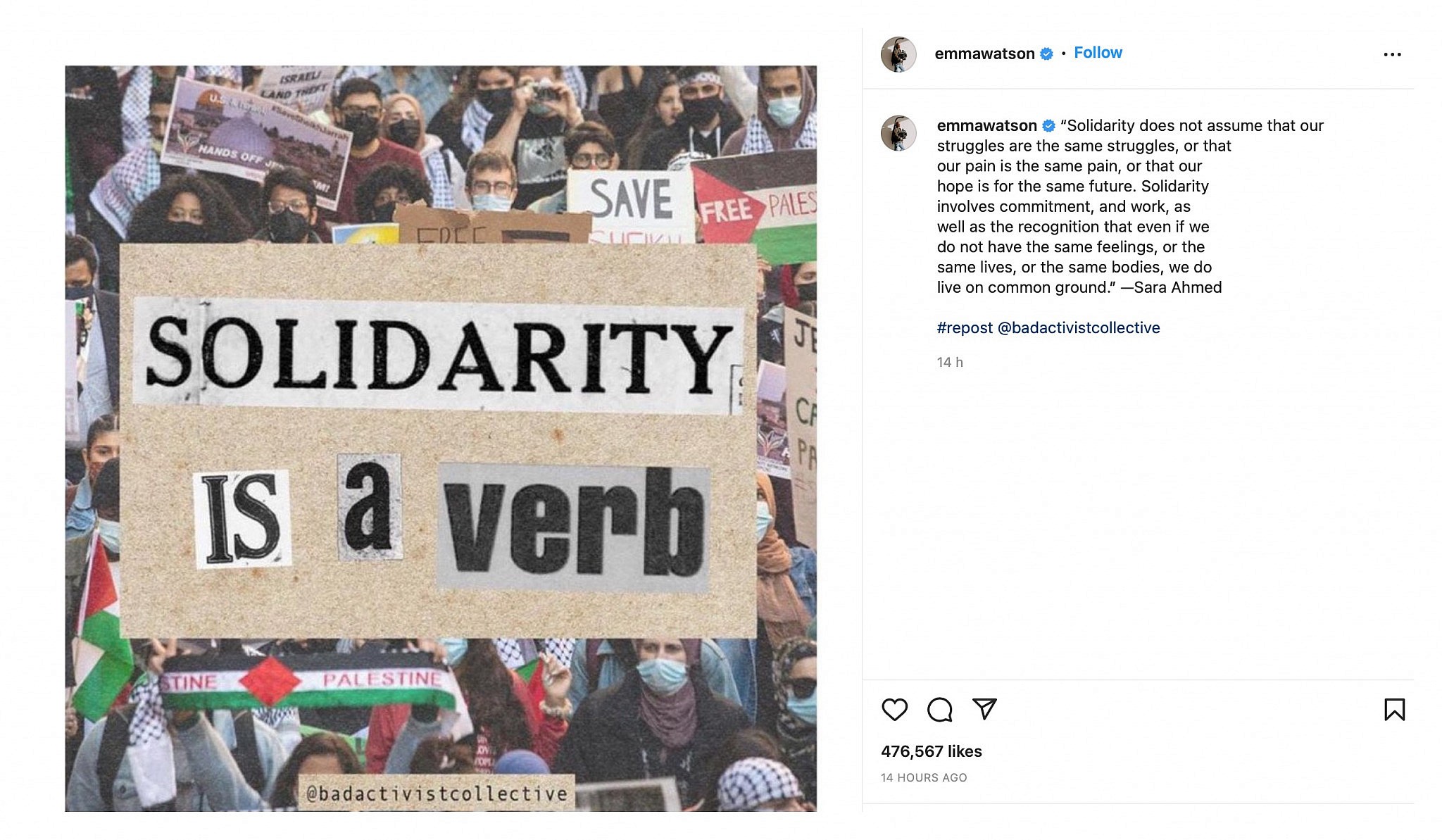

في الواقع، إيما واتسون لم تفعل الكثير لتواجه هذا الهجوم، كان كلّ ما فعلته أن أعادت نشر منشور، عبر حسابها الرسميّ على إنستغرام الّذي يتابعه أكثر من 60 مليونًا، يتضمّن صورةً للافتة ضمن مظاهرة مؤيّدة للحقوق الفلسطينيّة، تحمل نصًّا مقتضبًا: Solidarity is a verb”" (التضامن فعل)، مع اقتباس للكاتبة والناشطة النسويّة سارة أحمد، يقول: "التضامن لا يفترض أنّ نضالاتنا نفس النضالات، أو أنّ ألمنا نفس الألم، أو أنّ أملنا من أجل نفس المستقبل. ينطوي التضامن على الالتزام، والعمل، بالإضافة إلى الاعتراف بأنّه حتّى لو لم يكن لدينا نفس المشاعر، أو نفس الحياة، أو نفس الأجساد، فإنّنا نعيش على أرض مشتركة".

استدعى هذا النشر نوبة هلع هستيريّة، دفعت عددًا من الشخصيّات الإسرائيليّة، ومن ضمنهم مسؤولون، للهجوم على واتسون، والوقوف في منطقة شيطنتها، معيدًا إلى الأذهان سيناريوهات كثيرة للضغط ضدّ كلّ مَنْ يبدي تأييدًا لحقوق الفلسطينيّين وينقد إسرائيل.

هكذا وجدت واتسون نفسها كفراشة اقتربت من عين الغول، حيث كان من ضمن المغرّدين ضدّها جلعاد أردان، سفير إسرائيل في «الأمم المتّحدة»، ووصل به الأمر إلى اتّهامها بـ «معاداة الساميّة»، ومثله فعل كثيرون.

يبدو أنّ الأمور تزداد صعوبة كلّ يوم على الداعمين لإسرائيل والمدافعين عنها، ووصل بهم الهلع إلى الزجّ بكلّ متضامن مع الحقوق الفلسطينيّة إلى نفس التهمة الّتي لاحقت مجرمي حرب وسفّاحين.

أردان هو ذاته الدبلوماسيّ الّذي وقف قبل أشهر على منبر «الأمم المتّحدة»، ومزّق تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينيّ في مناطق الضفّة الغربيّة والقدس وقطاع غزّة، باستعلاء صهيونيّ مُؤَسْطَرٍ بالتوراة.

هكذا وجدت واتسون نفسها كفراشة اقتربت من عين الغول، حيث كان من ضمن المغرّدين ضدّها جلعاد أردان، سفير إسرائيل في «الأمم المتّحدة»، ووصل به الأمر إلى اتّهامها بـ «معاداة الساميّة»...

المناخ الّذي صنعه نَشْر واتسون، والناضح بردّة الفعل الإسرائيليّة المتخبّطة، لا يدعو إلى الاستنفار تمامًا، على العكس؛ يبدو مطمئنًّا جدًّا، وقد يعود بالفوائد على أصوات المناصرين للفلسطينيّين، ويجعل تهمًا مثل معاداة الساميّة أقلّ أهمّيّة وأثرًا، لما آلت إليه من ارتجاليّة وعشوائيّة ومبالغة.

لقد كانت هذه التهمة توجّه لنوعيّة أناسٍ يؤمنون مثلًا بأنّ اليهود يشربون دماء الأطفال، وأنّهم قوم أشرار هم وراء كلّ حروب العالم، وغير ذلك من معتقدات ومقولات الكراهية، وقد باتت هذه التهمة الآن تُطْلَق على منشور من نوع الّذي نشرته واتسون، في مساواة مرعبة مثلًا، بينها وقائد الأمن النازيّ الخاصّ، هاينريش هملر، متصدّر فكرة «الحلّ النهائيّ» الإجراميّة؛ القاضية بقتل اليهود خلال فترة الحرب العالميّة الثانية، والّتي راح ضحيّتها ملايين الأبرياء.

البقرة المقدّسة

يُسْتَخْدَمُ مصطلح «معاداة الساميّة» منذ عقود وسيلة للتغطية على الجريمة اليوميّة المرتكبة إسرائيليًّا، ولإسكات كلّ صوت مناهض، لكن من الجيّد أن يُذَكَّر العالَم طيلة الوقت، أنّ حكاية اضطهاد اليهود في أوروبّا وغيرها، صُبَّتْ في النهاية فوق رؤوس أناسٍ لا علاقة لهم بهذا الاضطهاد، لا من قريب ولا من بعيد، أو كما يقول جان جينيه "إنّ الغرب يريد من الفلسطينيّين أن يدفعوا ثمن الجرائم الّتي ارتكبها هو في حقّ اليهود".

يجب أن تنتهي معاداة الساميّة المؤدّية إلى معاداة اليهود، تمامًا كما يجب أن تنتهي كلّ معاداة لأيّ شخص أو جماعة بسبب المعتقد أو العرق أو اللون أو الجنس أو غير ذلك، لكن يجب أن تنتهي معاداة الساميّة كتهمة مضخّمة ومرتجلة وعشوائيّة أيضًا، وذلك بحصرها في سياقها الصحيح. هذه ‘البقرة المقدّسة‘ ظلّت تضع نفسها في موضع أعلى من أيّ عنصريّة أخرى تجاه مَنْ هم ليسوا يهودًا، ما يجعل الاتّهام بالعنصريّة بحدّ ذاته يتورّط في عَنْصَرَة نفسه.

في معمعة التمايز العنصريّ بين العنصريّات، يتمسّك الصهاينة وداعموهم بتهمة معاداة الساميّة، ويفترضون شرورًا ويضخّمونها لتستفيد هذه التهمة؛ فهي من أهمّ ركائز مبرّرات وجود إسرائيل، إذ جلبت وتجلب فوائد لا يمكن حصرها للمشروع الاستعماريّ، وتوفّر له غطاء لجرائمه وإسكاتًا عنها.

تهمة موجّهة إلى التاريخ

وفق موقع «متحف التذكير بضحايا المحرقة»، والموجود في واشنطن، وضمن سلسلة مقالات تتّسم بطابع تلقينيّ، وهي متوفّرة بتسع عشرة لغة من ضمنها العربيّة، تعود أصول اللاساميّة للحظة تحوّل روما إلى الدين المسيحيّ؛ إذ بدأ النظر إلى اليهود بصفتهم «قتلة المسيح». يأخذنا الموقع في فرضيّة انتقائيّة للتاريخ، تتناوله ضمن محطّات سريعة تتلخّص جميعها بمعاناة اليهود مع أوروبّا، على اختلاف عصورها وكياناتها الاجتماعيّة والسياسيّة، وصولًا إلى المحرقة النازيّة، أمّا من موقع «وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة» (النسخة العربيّة) فأقتبس الفقرة التالية في معرض الحديث عن معاداة الساميّة: "يعاني اليهود - أكثر من غيرهم - من خرافات مشوبة بالكراهية، تُنْشَر جميعًا تحت عنوان ‘اللاساميّة‘. واستنادًا إلى محاكمة جرت في روما قبل 2000 سنة، حمّل العديد من المسيحيّين اليهود المسؤوليّة عن حكم الإعدام، الّذي صدر ضدّ يهوديّ اعتبره المسيحيّون إلهًا. ومع مرور القرون، شُرِّب العديد من المسيحيّين الكراهية ضدّ اليهود بشكل فعّال".

هذا التأصيل يمنح مصطلح «معاداة الساميّة» مفهومًا يؤدّي به إلى إشكال وتعقيد كبيرين، حيث انزياحه المتكرّر والمحاولة المستمرّة لخلق مسوّغات وتداعيات عالميّة تبرّره، لا لذاته، بل من أجل التبرير لإسرائيل...

هذا النوع من التأصيل التأريخيّ يجعل من معاداة الساميّة قناعة راسخة عند يهوديّ اليوم، وتحديدًا في السياق الإسرائيليّ، ويصمّم وعيه بأنّ كراهيّته والعداء له أمر تاريخيّ متواصل على مدار ألفي عام، وهي قناعة تُعَدّ أساسًا في صياغة معنى وجوده والدفاع عنه. هذا التأصيل يمنح مصطلح «معاداة الساميّة» مفهومًا يؤدّي به إلى إشكال وتعقيد كبيرين، حيث انزياحه المتكرّر والمحاولة المستمرّة لخلق مسوّغات وتداعيات عالميّة تبرّره، لا لذاته، بل من أجل التبرير لإسرائيل، فهو في صلبه مشكلة بين أوروبّا السلطة والمجتمع واليهود الأوروبّيّين في سياقات عينيّة، ولعلّ من النقاط الحرجة الدالّة على هذا الإشكال والتعقيد، بدء استخدام صيغة «اللاساميّة الجديدة»، الّتي انطلقت تقريبًا في السبعينات، وصارت تعني ليس معاداة اليهود، بل معاداة إسرائيل، وقد امتدّت سطوة هذه النسخة من توظيف اللاساميّة، لتشمل كلّ سلوك أو خطاب يعارض الرواية الإسرائيليّة أو ينفيها؛ لتكون خلاصة معاداة الساميّة إمّا أن تقول ما تقوله إسرائيل، وتدعم ما تفعله مهما كان غير إنسانيّ ودمويًّا، وإمّا أنّك معادٍ للساميّة وتستأهل العقوبات الّتي ستنالها.

من مؤدّيات هذا الإشكال والتعقيد مثلًا، ما حصل مع الإعلاميّ الأمريكيّ الشهير، جون ستيوارت، حين قارن بين عفاريت البنك في سلسلة «هاري بوتر»، القميئين والبخلاء وأصحاب الأنوف القبيحة، وبين النظرة الكاريكتيريّة في مراحل تاريخيّة عينيّة حول اليهود في بعض المجتمعات الغربيّة، بصفتهم مرابين ومكتنزي أموال، ومن هنا انطلق ستيورات لاتّهام جي كي رولينغ، كاتبة السلسلة، بمعاداة الساميّة. من بين الردود على جون ستيوارت، كان أنّه ذاته معادٍ للساميّة؛ إذ إنّه هو مَنْ قارن بين اليهود وعفاريت البنك، وأنّه يرى اليهود متطابقين مع الرواية الكاريكتيريّة عنهم الّتي أحل إليها.

هذا النوع من التأصيل، وكذلك استسهال الاستخدام، بتعميميّة وعشوائيّة، يجعل التهمة متّسعة لمئات ملايين الناس حول العالم، فقط لأنّهم قد يرفضون تأجير ضمائرهم وعقولهم لمصلحة الاستعمار الإسرائيليّ ومناصريه.

نحن والآخرون

انتظرتُ أكثر من أسبوعين من تاريخ مشاركة واتسون منشورها؛ حتّى أكون متأكّدًا أنّها لن تتراجع كما فعلت باريس هيلتون حين تعاطفت الصيف الماضي مع ضحايا فلسطينيّين، ثمّ سحبت تضامنها بعد ضغط إسرائيليّ، لكنّ واتسون لم تتراجع أمام الهجمة، وما زال المنشور يحصد التفاعلات والإعجابات.

واتسون لم تتراجع، وأقدّر أنّها لن تفعل؛ فهي اشتهرت بمواقفها الحادّة تجاه قضايا الوعي الحقوقيّ والعدالة والمساواة، ما جعل منها أهلًا لأداء دور سفير النوايا الحسنة لشؤون المرأة.

في الأمس، لم يكن المشاهير يجرؤون على المجاهرة في دعم الفلسطينيّين، إلّا في حالات استثنائيّة، لكن يبدو أنّه عصر مختلف اليوم، وصرنا نشهد أصواتًا مغايرة للفنّ والفنّانين.

في الأمس، لم يكن المشاهير يجرؤون على المجاهرة في دعم الفلسطينيّين، إلّا في حالات استثنائيّة، لكن يبدو أنّه عصر مختلف اليوم، وصرنا نشهد أصواتًا مغايرة للفنّ والفنّانين. من علامات ذلك مثلًا، ما حدث في «مهرجان سيدني» نهاية العام الماضي، حين قاطعته أغلب الفرق الفنّيّة، وانسحب غالبيّة الفنّانين من المهرجان بسبب وجود رعاية إسرائيليّة له؛ وهو ما اضطرّ إدارة المهرجان إلى الاعتذار عن عدم التمويل، والاعتذار إلى المشاركين والجمهور. هذا بالإضافة إلى رفض جورج كلوني عرضًا بالملايين لعمل دعاية لشركة طيران «إلعال»، ومواقف ميل جيبسون وسوزان ساراندون ومارك روفالو وناتالي بورتمان وإدريس ألبا، والقائمة تطول.

اليوم، صار في قائمة الصوت المقابل أسماء لن ننساها؛ هي لا تقول أن تعود فلسطين من البحر إلى النهر كما يتمنّى كثيرون منّا، ولا تطالب بعودة اللاجئين إلى وطنهم، لكنّها تتحدّث عن الفلسطينيّ بالقليل أو الكثير، تلفت انتباه العالم لحكايته، أو في أقلّ تقدير تحمل الإسرائيليّ على الهلع والجري خلف الناس، حاملًا فزّاعة معاداة الساميّة الّتي لم تَعُدْ تُفْزِعُ بقدر ما كانت عليه في السابق.

كاتب وصانع محتوًى مقيم في رام الله، يعمل في الكتابة للأعمال البصريّة والوثائقيّة، منها «جزيرة فاضل» وسلسلة «طريق الآلام». له مجموعة شعريّة عنوانها «يرتدّ إليه قلبه»، حائزة على جائزة من «بيت الشعر المغربيّ» و«دار النهضة العربيّة».