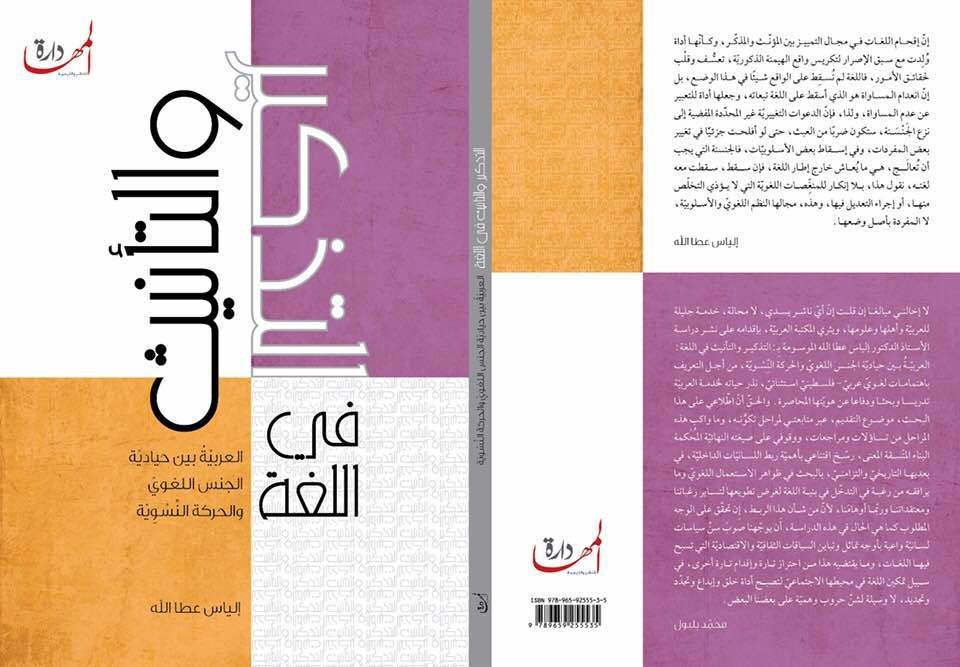

التذكير والتأنيث في اللغة: تقديم كتاب إلياس عطا الله

"التذكير والتأنيث في اللغة: العربيّةُ بين حياديّة الجنس اللغويّ والحركة النِّسْويّة"، كتاب جديد للّغويّ الفلسطينيّ، إلياس عطا الله، يصدر بطبعتين، إحداهما عن "دارة المها" في فلسطين، والثانية عن جامعة محمّد الخامس في المغرب.

تنشر فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة تقديم محمّد بلبول، أستاذ اللسانيّات في معهد الدوحة للدراسات العليا، للكتاب، بإذن من "دارة المها".

....................

لا إخالني مبالغًا إن قلت إنّ أيّ ناشر يسدي، لا محالة، خدمة جليلة للعربيّة وأهلها وعلومها، ويثري المكتبة العربيّة، بإقدامه على نشر دراسة الأستاذ الدكتور إلياس عطا الله الموسومة بِـ: "التذكير والتأنيث في اللغة: العربيّةُ بين حياديّة الجنس اللغويّ والحركة النِّسْويّة"، من أجل التعريف باهتمامات لغويّ عربيّ - فلسطينيّ استثنائيّ، نذر حياته لخدمة العربيّة تدريسًا وبحثًا ودفاعًا عن هويّتها المحاصرة. والحقّ أنّ اطّلاعي على هذا البحث، موضوع التقديم، عبر متابعتي لمراحل تكوّنه، وما واكب هذه المراحل من تساؤلات ومراجعات، ووقوفي على صيغته النهائيّة المُحْكمة البناء المتّسقة المعنى، رسّخ اقتناعي بأهمّيّة ربط اللسانيّات الداخليّة، في بعديها التاريخيّ والتزامنيّ، بالبحث في ظواهر الاستعمال اللغويّ وما يرافقه من رغبة في التدخّل في بنية اللغة لغرض تطويعها لتساير رغباتنا ومعتقداتنا وربّما أوهامنا، لأنّ من شأن هذا الربط، إن تحقّق على الوجه المطلوب كما هي الحال في هذه الدراسة، أن يوجّهنا صوب سنّ سياسات لسانيّة واعية بأوجه تماثل وتباين السياقات الثقافيّة والاقتصاديّة التي تسبح فيها اللغات، وما يقتضيه هذا من احتراز تارة وإقدام تارة أخرى، في سبيل تمكين اللغة في محيطها الاجتماعيّ لتصبح أداة خلق وإبداع وتجدّد وتجديد، لا وسيلة لشنّ حروب وهميّة على بعضنا البعض.

لهذه الدراسة واجهتان: واجهة منهجيّة – وصفيّة - تنميطيّة، حيث يعمد الكاتب إلى تشريح أنظمة النوع/ الجنس في العديد من اللغات التي تنتمي إلى عوائل لغويّة مختلفة. أمّا الواجهة الثانية فتتصدّى لأثر الجنس في الخطاب لتتعقّب نوايا وآثار تغيير نظام النوع من قِبل دعاة النسويّة، بحجّة رفع الحيف عن النساء، وذلك لتأسيس نظام للنوع (جندر) غير موسوم بحَجْب الأنثى ببرقع التذكير كما حُجبت اجتماعيًّا؛ فكان حظّها من الحياة أن تكون مجرّد ظلّ أو صوت خافت للذكوريّة. في هذا القسم، كما في سائر أقسام الدراسة، يدافع عطا الله عن حياديّة النظام النحويّ في اللغات الطبيعيّة وبراءته من كلّ قصديّة ذكوريّة فيكتب: "نقول بدءًا إنّه لا حاجة لإجراء عمليّات تجميليّة في اللغة العربيّة وأضرابها، فالمساواة أو غيابها، قضيّة لا شأن للّغة بالتأسيس لها، فاللغة ما ولَّدت الغبن بطبيعتها، ولا أسّست للّامساواة بأصل وضعها، وقضيّة الخطاب في العربيّة تعتمد على الجنس اللغويّ وعلى التغليب لصيغة المذكّر لا للذكر نفسه، وعليه ليست لغتنا مجال صراع لمطلب نِسويّ، وإن كان ثمّة مواضع قد ترى بعض النسويّات ضرورة لإجراء عمليّات تصحيحيّة فيها." (ص 53-54). وبما أنّ الأمر على هذا النحو، فإنّني أرى أن أصدّر هذا العمل، الذي أسعد بتقديمه لجمهور القرّاء، بحاشيتين، تروم أولاهما الكشف عن الخلفيّة اللسانيّة النظريّة التي تحكم رؤية عطا الله لحياديّة النظام اللسانيّ، وهي خلفيّة تتقاسمها النظريّات اللسانيّة البنيويّة والتوليديّة التي تقول بعدم قابليّة الأنساق اللسانيّة لأيّ تعليل خارجيّ؛ منطقيّ أو طبيعيّ. أمّا الثانية، فتستحضر الأطروحة النظريّة لموقف الحركات النسويّة من مسألة الأنساق الرمزيّة واللغويّة، وهي مقدّمات تمتح مشروعيّتها العلميّة من علم الاجتماع والأنثربولوجيا.

لا مبالغة في القول إنّ موضوعة التذكير والتأنيث من أكثر الموضوعات غموضًا وتمنّعًا على الانقياد لمبدأ تحليليّ يرفع اضطّراب مبانيها وتعدّد أوجهها في اللغة الواحدة من حيث البروز والضمور، شأنها شأن مقولات الزمن والعدد والوجه (mood). يشهد على ذلك أنّ اللسانيّات الحديثة رأت أنّ التمييز بين المذكّر والمؤنّث يبدو، منذ الوهلة الأولى، غير قابل لأيّ تعليل منطقيّ، فهذا ماييه Meillet [1] في دراسة صدرت له سنة 1921 يعُدّ النوع النحويّ من المقولات الأقلّ منطقيّة والأكثر اعتباطيّة، ويذهب إلى أنّ التمييز بين المذكّر والمؤنّث أمر لا معنى له. ويرى جون لاينس Lyons (1968)[2] أنّ تمايز الأسماء باعتبار سِمتي التذكير والتأنيث، من وجهة نظر دلاليّة، حَشْوِيٌّ في الغالب، ويحصر أهمّيّته في وظيفته الضميريّة. ولكن، بما أنّ بعض اللغات، مثل الهنغاريّة والفينلانديّة، لا تُجَنْسِن ضمير الغائب، فإنّ سمة النوع (الجنس) تغدو غير ضروريّة بحسب لاينس. ونجد موقفًا قريبًا من هذا عند مارتينهMartinet (1956)[3] الذي يزعم، من منطلقات وظيفيّة، أنّ الجَنسنة في اللغات الإنسانيّة ليست مبرّرة على المستوى اللسانيّ، فضلًا عن كونها تقيّد المتكلّم بقيود التطابق. إنّ المقاربة الوظيفيّة للتحليل اللسانيّ، كما هو معروف، لا تنظر إلى معطيات اللغة بوصفها وقائع لسانيّة إلّا إذا كان لها دور في إنجاح عمليّة التواصل، ومن ثمّ، فإنّ قيمة أيّ سمة (ولتكن التذكير أو التأنيث) يحدّدها في نهاية المطاف، مدى إسهامها في ضمان تواصل فعّال. على أساس هذه المصادرة ذهب مارتينه إلى أنّ التمييز بين المذكّر والمؤنّث لا يقوم بوظيفة تواصليّة بديهيّة إلّا حين يقتضي الموقف الإحالة على جنس الكائنات أو الأشياء المعيّنة. ويتحقّق ذلك عنده، بالأساس، مع ضمائر الغائب: (هو/ هي، (il/elle, he/she)، وفي "الاشتقاق" بالإلصاق، كما في نحو: قارئ / قارئة، lion/lion-ne وما شابه ذلك. لكن وجود الإلصاق كوسيلة لتعيين المؤنّث، كما هو الشأن في التقابل الضميريّ (هو/ هي) لا يستلزم في شيء وجود نوع / جنس (gender) في بنية اللغات، بل يعني إمكان تحديد، إن دعت الحاجة، جنس الكائن المعنيّ بالأمر... فوجود لاصقة التأنيث لاشتقاق مؤنّث صفة اسم الفاعل (كاتبة، سارقة، بائعة) شيء مختلف، بالنسبة لمارتينه، عن الجنس النحويّ الذي يؤمّن التطابق بين الموضوع والمحمول في البنية التركيبيّة، (مع التذكير بأنّ البنية الحمليّة بوصفها بنية منطقيّة لا ترمّز للجنس). ويترتب عن هذا أنّ اللسانيّ لا يعنيه من أمر الجنس في اللغة إلّا التطابق لاتّصاله ببنية الجملة. لكنّ مارتينه يجد صعوبة في تسويغ التطابق تواصليًّا بالرغم من لجوئه للترسيس الاشتقاقيّ (reconstruction dérivative).

بما أنّ التقابل: مذّكر/ مؤنّث يجب أن يُسَوَّغ تواصليًّا، فإنّ مارتينه يسعى إلى تعليل وجوده بالقياس على المعطيات التي يبدو فيها التمييز مذكّر/ مؤنّث مُسَوَّغًا تواصليًّا، والمقصود بها الضمائر؛ فيفترض سلسلة من التوسيعات القياسيّة التي يحسب أنّها ستقوده إلى رصد توسيع التمييز مذكّر/ مؤنّث من الضمائر إلى واسمة الجنس في الصفات ثمّ إلى الأسماء، في ما يخصّ اللغات الهند-أوروبية. لكن السؤال الذي لا يجيب عنه استدلال مارتينه عبر افتراضه للتوسّع القياسيّ هو الآتي: إن نحن سلّمنا جدلًا أنّ الحالة الوحيدة التي يكون فيها التمييز مذكّر/ مؤنّث مُسَوَّغًا لسانيًّا، أي أنّه مبرّر وظيفيًّا، هي حالة الضمائر، لماذا يتعيّن أن يتوسّع هذا التمييز ليشمل كلّ الصفات والأسماء في المعجم، خارقًا بذلك مبدأي الاقتصاد والبساطة؟[4]

تتبنّى اللسانيّات الصوريّة، غير الوظيفيّة، كما تبلورت من خلال النماذج النحويّة التوليديّة، الفكرة التي ارتقت إلى مستوى العقيدة لدى البنيويّة بشقّيها الوظيفيّ وغير الوظيفيّ، وفحواها أنّ مقولة النوع عبارة عن مقولة نحويّة مستقلّة منطقيًّا عن كلّ ارتباط دلاليّ خاصّ يمكن أن يقوم بين جنس اسم والخصائص الفيزيائيّة أو الجوهريّة للأشخاص أو الأشياء التي يُشار إليها بواسطة هذا الاسم، فليس هنالك علّة منطقيّة أو طبيعيّة تفسّر مجيء لفظ "دار" مؤنّثًا ولفظ "بيت" مذكّرًا. لكن ما يميّز المقاربات التوليديّة للنوع أنّها استطاعت بلورة صياغات صوريّة للنوع/ الجنس ضمن نظريّة تركيبيّة للتطابق (agreement theory)، ترصد تفاعل سمات الجنس بسمات الشخص والعدد والإعراب، في إطار علاقة الرأس (الفعل) بالمخصّص (الفاعل)، على أساس أنّ التأنيث والتذكير سمتان صرف - تركيبيّتان، وأنّ الوجه الدلاليّ للمقولتين يمثّل له في المعجم بواسطة التخصيص الدلاليّ للوحدات المعجميّة بمصفوفة السمات الدلاليّة، فالسمتان ذكر وأنثى تحدّدان في مصفوفة السمات الدلاليّة الجنس المعجميّ الذي قد توافقه واسمة تظهر في مستوى الصرف تقوم القواعد الفنولوجيّة بتهجيتها صوتيًّا.

في تقديري أنّ هذه الرؤى حاضرة في خلفيّة موقف إلياس عطا الله، الذي يرى أنّ الأنظمة اللغويّة "تعاملت مع المذكّر والمؤنّث بسمات لغويّة تخلو من أيّ غاية تصنيفيّة تراتبيّة؛ استعلائيّة أو استفاليّة. إنّ إقحام اللغات في مجال التمييز بين المؤنّت والمذكّر وكأنّها أداة وُلدت مع سبق الإصرار لتكريس واقع الهيمنة الذكوريّة، تعسّف وقلب لحقائق الأمور" (ص 3). وعلى هذا الأساس، فإنّ الدفع بهذا الموقف إلى نهايته المنطقيّة يجعله يتقاطع مع المواقف اللسانيّة (المشار إليها أعلاه) التي تنكر أن تكون المحدّدات الخارجيّة، بصرف النظر عن طبيعتها: اجتماعيّة، منطقيّة ثقافيّة، هي ما يعلّل بنية الأنساق اللسانيّة، بما فيها نسق الجنس بوصفه نسقًا فرعيًّا يتفاعل مع أنساق فرعيّة أخرى مثل نسق الإعراب ونسق الإسناد لضمان السلامة النحويّة للعبارة اللسانيّة.

تعطي الفلسفات النسويّة للنوع/ الجندر مضمونًا اجتماعيًّا مختلفًا عن المضمون الذي تسنده له اللسانيّات الداخليّة (النحويّة)، فتزعم أنّ التمايز الجنسيّ كما هو مُسْقَط في الأنظمة النحويّة ليس سوى انعكاس لتراتبيّة اجتماعيّة ذكوريّة، تشتغل في العقل الجمعيّ الذي يُبَنْيِن اللغة، على الأقلّ بعض جوانبها. فيذهب أصحابها إلى أنّ نظام الجنس اللغويّ يعبّر عن ميز اجتماعيّ يرتكز على قاعدة تحتيّة (substrat) طبيعيّة جوهرها علاقة الهيمنة بين نوعي الجنس البيولوجيّ: (الذكر والأنثى). بهذا المعنى، تنحو الدراسات الاجتماعيّة النسويّة إلى الاعتقاد بأنّ الجنس النحويّ ما هو إلّا أسلوب من أساليب التعبير عن علاقات الهيمنة والاستعلاء الذكوريّ، وتدرج هذا الاستقطاب الجنسيّ في إطار العلاقة بين الطبقات الاجتماعيّة التي تشكّل ملامحَها عوامل الاقتصاد والجنس والسنّ (الأطفال والشيوخ...). أصحاب هذا التيّار يرون أنّ التعريف البيولوجيّ للجنس هو تعريف إيديولوجيّ لأنّهم يرون أنّ الأفراد الذين يملكون فرْجا وحدهم يُعرّفون بالإحالة على جنسهم، أمّا أعضاء الطبقة السائدة فيُعرَّفون من خلال نوعهم الإنسانيّ، بدليل أنّ انتماءهم الجنسيّ يرِد في مرتبة ثانويّة (الذكر= إنسان، المرأة= أنثى). يعدّ هذا التمايز تعبيرًا عن خلل اجتماعيّ تعكسه الخطابات اللسانيّة لا باعتبارها أقوالًا عابرة، بل بوصفها مُنْتَجات لأنظمة لسانيّة اجتماعيّة/ سلطويّة في صورتها ووظيفتها (كيفيّة اشتغالها). إلى أيّ حدّ يكون هذا التصوّر صحيحًا؟ أي أنّه غير إيديولوجيّ ومطابق للواقع؟ الجواب في اعتقادي متعلّق بمدى عمق تصوّرنا للخصائص الجوهريّة للّغات ومنزلة نظام النوع فيها، وعلاقة الأنظمة اللسانيّة بالبنيات التصوّريّة/ الدلاليّة وبالتجربة الاجتماعيّة والأنثروبولوجيّة للإنسان.

هذه بعض الأسئلة الصعبة التي قد يخلُص إليها قارئ هذه الدراسة الممتعة بموسوعيّتها وغنى بياناتها اللسانيّة وتماسك منهجيّتها الوصفيّة المقارِنة، فضلًا عن عمق أسئلتها وجرأتها في تبنّي مواقف صريحة وواضحة. إنّها دراسة تنتصر في نهاية الأمر للمرأة من منطلق نظرة لسانيّ محترف، لأنّني أعرف من كثب مدى تقدير الباحث عطا الله للمرأة، فهي بالنسبة إليه نبع عطاء وحياة، ولأنّها كائن يأبى أن يُختزل في ضمير أو واسمة عابرة، فكأنّي به يكتب ما يكتب مردّدًا مع الشاعر:

لسنا نُسَمّيكِ إجلالًا وتكرمة// وقدركِ المُعتلي عن ذاك يُغنينا

[1] La catégorie du genre et les conceptions des indo-européens, in Linguistique historique et comparée.

[2] Introduction to Theorical Linguistics, London, Cambridge University Press.

[3] Le genre féminin en indo-européen, Le français moderne, 4.

[4] انظر التفاصيل في مقالة: Violi , P (1985) "Les origines du genre grammatical"

أستاذ اللسانيّات في معهد الدوحة للدراسات العليا. يعمل في التدريس والبحث العلميّ منذ عام 1984. من مؤلّفاته: "بنية الكلمة في اللغة العربية: تمثيلات ومبادئ"، وترجمة العمل الرائد لكلّ من جونتان كاي و جان روجي فرنيو وجان لوفينستام، الذي يحمل عنوان "البنية الداخليّة للعناصر الصواتيّة: نظريّة الجاذبيّة والعمل".