حركة العلم: التّخلّي عن السّيطرة والتّبشير (3/3)

ثمّة مدخل آخر للتّفكير في مسألة التّقدّم العلميّ، وهو: ماذا لو كانت الطّبيعة نفسها ليست ثابتة، بمعنى أنّها هي أيضًا، كما العلم، قيد التّشكّل والتّغيّر؟ ألا ينفي هذا إمكانيّة قيام العلم أساسًا؟!

يصادف العلماء الكثير من المعرفة الّتي تستطيع التّعامل مع الطّبيعة دون أن تصوغ ذلك في لغة علميّة، معرفة اشتُقّت من اليوميّ للتّعامل معه. لكنّ تأريخ العلم، وبنَفَس أيديولوجيّ، ينفيها عبر عمليّتين؛ الأولى أنّه لا يقرّ بالمعرفة الاستعماليّة الّتي قبله، لأنّها لا تتحدّث لغته، والثّانية أنّه لا يلاحظها في قربه، لأنّها لم تدخل مختبره ولم تعمل وفق برنامجه.

معرفة الصّينيّين

فالميزان الرّومانيّ سبق بقرون ظهور 'نظريّة الميزان'، ونظريّة طاليس وفيثاغوريس كانت معروفة علميًّا وحسّيًّا لدى الأمم السّابقة على اليونان، كالبابليّين والآشوريّين والفراعنة. لدى اليونان، كان هناك تسليم بالثّبات على أنّه 'جوهر' وأصل للكون، وكان يجرى تصوّر الحركة بوصفها 'عَرَضيّة'، فيما كان الصّينيّون يعتقدون العكس تمامًا، فالحركة هي 'الجوهر'، أمّا الثّبات فهو العَرَضِيّ، ولزم أوروبا حتّى القرن 17 لتدرك ذلك، مع قوانين الحركة عند نيوتن.

هنا يعلّق بياجي، بحسّ أيديولوجيّ يستطبن مركزيّة ما، ' لكن الأبستمولوجيّ لا يقول إنّ الصّينيّين هم روّاد علم الميكانيكا؛ لأنّ ذلك غير منطقيّ، بحكم غياب الإشكاليّة والبرنامج العامّ الّذي أدى لنشأة الميكانيكا.' هذا يعني أنّ الصّينيّين، وبما أنّه لم يرتّبوا معرفتهم وفق منطق العلم الحديث (أوروبيّ المنشأ)، فإنّ هذه المعرفة ليست علميّة بالضّرورة.

الطّبيعة في طور التّأليف

ثمّة مدخل آخر للتّفكير في مسألة التّقدّم العلميّ، وهو: ماذا لو كانت الطّبيعة نفسها ليست ثابتة، بمعنى أنّها هي أيضًا، كما العلم، قيد التّشكّل والتّغيّر؟ ألا ينفي هذا إمكانيّة قيام العلم أساسًا؟! أو يُشَكّك، على الأقلّ، في كون القوانين الّتي يفرزها قادرة على البقاء وتجاوز الزّمن؟! ماذا لو كان 'منهجنا الاستقرائيّ' الجريء على التّعميم، لا يعمل ببساطة، لأنّ التّعميم غير ممكن في ظلّ التّبدّل والاختلاف الّذي تفرزه الطّبيعة؟! يشبه الأمر عمليّة وصف الغيوم؛ فلكي تصف غيمة ما، عليك أن تكون سريعًا جدًّا لأنّها بعد قليل لن تكون هي.

ينتقد ديفيد هيوم (1711 - 1776) 'منهج الاستقراء' في كتابه، 'بحث في الفاهمة البشريّة'، لأنّ هذا المنهج قائم على افتراض يقضي بأنّ الظّاهرة الّتي لم نختبرها بعد، يجب أن تشابه الظّواهر الّتي اختبرناها سابقًا، وأنّ مجرى الطّبيعة سيستمرّ كما هو بانتظام دائم.

معنى ذلك أنّ في الطّبيعة نظامًا لا يتبدّل، وأنّ المستقبل كالماضي تمامًا. وبناء على ذلك، يقرّر هيوم أنّ العقيدة الّتي تفيد بأنّ الأسباب ذاتها تنتج النّتائج ذاتها كلّ مرّة، عقيدة فاسدة.

اللّا تعيين

حاول كونت بعده إنقاذ السّببية بردّها إلى 'العقل النّظريّ'، وليس بكونها 'معطًى حسّيًّا'؛ وبذلك، فالعلم لم يعد معرفة الواقع (الأشياء في ذاتها)، بل صار معرفة لظواهر الأشياء، بعد تنظيمها بمقولات 'العقل النّظريّ'، وأهمّها مقولة السّببيّة.

وبدوره، انتقد كارل بوبر الاستدلال الاستقرائيّ بمثال الإوزّ الأبيض الشّهير، واقترح بدلًا من الاستقراء تعريفًا متواضعًا للعلم بوصفه القابل للتّكذيب. فيما دافع راسِل عن الاستقراء، لأهمّيّته وليس لأنّه يمكن إثباته. إنّنا نسلّم للاستقراء في يوميّاتنا، لأنّه دون ذلك لا يمكننا أن نشتري كيس الخبز من ذات المخبز، إلّا إذا افترضنا أنّ الكيس الّذي اشتريناه اليوم هو نفسه الّذي كنّا قد اشتريناه البارحة.

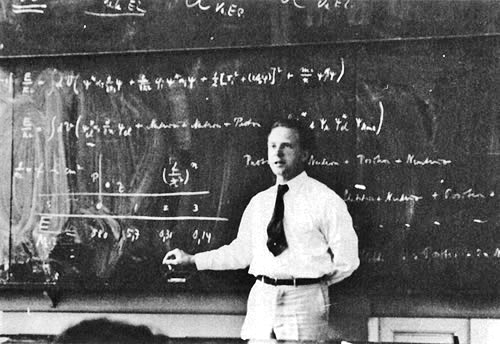

وهذا ما جعل ويرنر هيزنبرج (1901 - 1976) يذهب للقول بمبدأ 'اللّا تعيين'، مُحْدِثًا خوفًا في الأوساط العلميّة والفلسفيّة من نهاية المعرفة، إلّا أنّ ما حدث لاحقًا أنّه جرى فهم 'اللّا تعين' بلغة جديدة، تجعله أقرب إلى التّحديد التّقريبيّ أو الإجماليّ للظّاهرة المدروسة.

مقارنة غير ممكنة

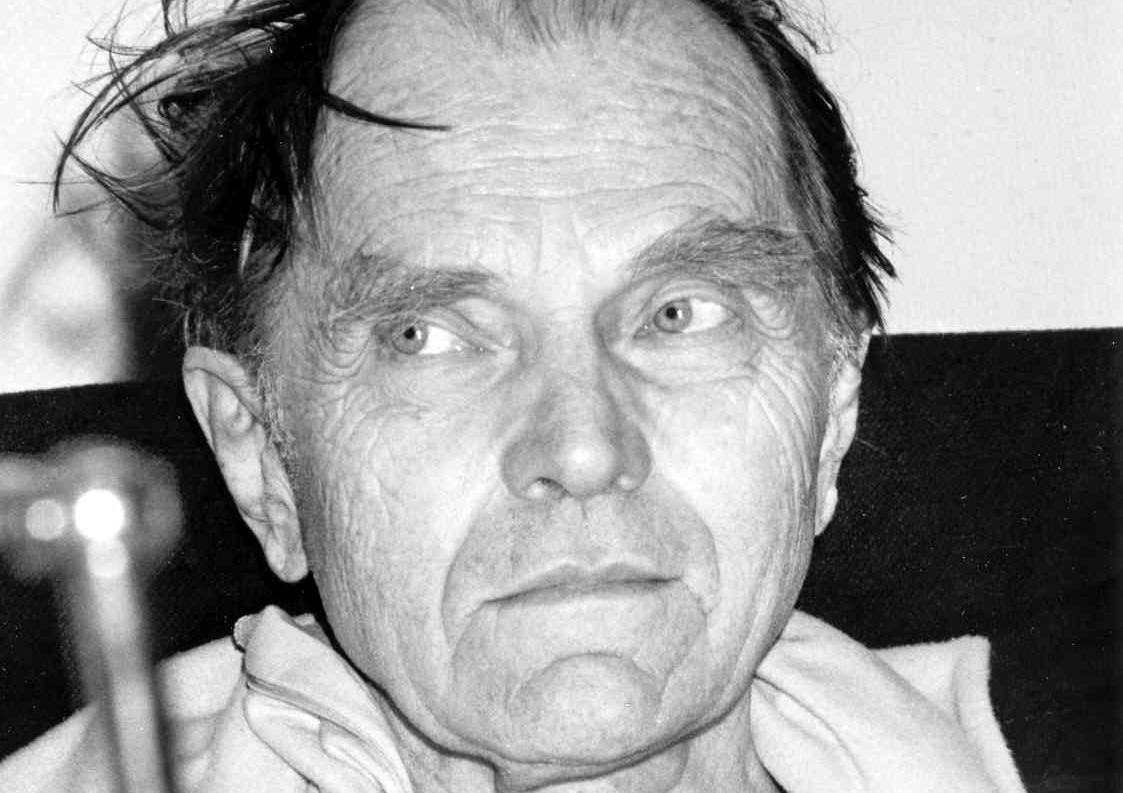

أمّا باول فايرابند (1924 - 1994)، في كتابه 'ضدّ المنهج'، فقد تحدّى كلّ محاولات وصف 'المنهج العلميّ'، منتهيًا إلى القول بعدم وجود مثل ذلك المنهج المتميّز بصفاته، وبالتّالي لا يملك العلم خصائص تميّزه تمييزًا ضروريًّا عن أشكال المعرفة الأخرى. ويضرب مثلًا على ذلك في أنّ غاليليو لم يأخذ بما تنقله الحواسّ عن الوقائع؛ بل كان يجب لتقدّم العلم أن يتغلّب على معطيات الحسّ الّتي تُعَدّ أساس العلوم عند الآخرين (الوضعيّين والاستقرائيّين... الخ) بواسطة إعمال العقل.

اقرأ/ي أيضًا: حركة العلم: جنين يصعد سلّمًا؟! (1/3)

ويستخدم فايرابند تعبير 'عدم إمكانيّة المقارنة'، بمعنى أنّ أيّ نظريّتين علميّتين لا يمكن مقارنتهما منطقيًّا، فهما تتّصفان بصفة الانقطاع المنطقيّ، وذلك لعدم وجود وقائع محايدة وبريئة من النّظريّات، يمكن استخدامها مرجعيّةً لإجراء أيّ مقارنة. يخلص فايرايند إلى أنّه لا يوجد 'منهج علميّ' ثابت لكلّ زمان ومكان، وأنّ تقديس العلم 'عقيدة' مثل 'عقيدة الكنيسة' في القرن السّابع عشر.

واقع غير واقعيّ

منذ 'نرسيس' المنحني فوق نبعه، ما زال وهم القبض على الواقع الحيّ مستمرًّا، إنّه وهم مفاجأة الواقع بغية تجميده، هذا ما يمهّد به جان بودريار (1929 - 2007) ليعلن عن 'موت الواقع'. ليس الموت هنا يعني سقوط الواقع جسديًّا؛ بل يعني أنّ جسده أصبح قادرًا على احتواء نقائضه.

بات من المجاز أن يكون الواقع شيئًا واحدًا يمكن تسميته ووصفه، لقد التحق الزّيف والوهم والمصطنع وما شابهها من أوصاف لتصبح واقعيّة هي الأخرى، وهذا يعني أنّه لم يعد بالإمكان الحديث عن 'الواقع' الّذي يشترط - بحكم تعريفه - فصل هذه العناصر عنه. نحن نتحدّث عن رؤية للواقع تشمل كلّ شيء تقريبًا، وهذا يعني توديعنا بلا رجعة للتّصوّرات السّابقة، الّتي ثابرت على الإمساك بالواقع عبر مناهج علميّة وفلسفيّة ظنّت ذلك ممكنًا.

سابقًا، كان الواقع يُنْتَج بالمجمل عبر عمليّتين؛ الأولى تؤمن بوجوده الموضوعيّ 'الواقعيّة'، والثّانية تثابر على خلقه في معمل الذّهن 'المثاليّة'؛ إلّا أنّ العمليّتين كانتا تنطلقان من تصوّر واحد للواقع، وهو إمكانيّة وجوده أو خلقه بمعزل عمّا ليس منه. لقد ثابر العصر الحديث على تنقية الواقع ممّا ليس منه، فبذلك غادرت الأساطير والأشباح والخرافة وأعيد ترتيب الكثير من المفاهيم الميتافزيقيّة ومحاصرتها، للوصول إلى ما يمكن اعتباره واقعًا خالصًا، إلّا أنّ هذا النّزوع المَخْبَرِيّ اصطدم بمثابرة 'الواقع' على مقاومته لتصوّرنا عنه.

التّخلّي عن الغرور

لقد وقفت ميادين العلوم الطّبيعيّة، ولاحقًا الاجتماعيّة، عاجزة عن الإمساك بالواقع ومعترفة بقصورها. هذا القصور الّذي أخذ شكل أزمة، افتتح في مجالات الرّياضيّات والفيزياء، وامتدّ لمجالات طبيعيّة أخرى، حيث تخلخل الطّابع اليقينيّ الموضوعيّ لفكرة الواقع، وهو ما اشْتُقَّتِ الأسئلة منه وأُجيبَ عليها وفقه، لنصل إلى أنّ الواقع الموضوعيّ لم يكن سوى افتراض.

وفق التّصوّرات أعلاه، يشتغل العلم وينشط، بحركة متواضعة تقف على السّطح وليس على قدم المساواة مع أنماط أخرى من المعرفة؛ فبعد أن تخلّى عن غروره في السّيطرة المعرفيّة التّامّة على الظّواهر، أصبح نشاطه أكثر حيويّة؛ لأنّه إن كان يحلم بمستقبل ما، فإنّه قد تخلّى عن التّبشير به بوصفه خلاصًا أرقى ممّا كان، فاسحًا لأنماط معرفة أخرى كانت مضطّهدة سابقًا، المشاركة في رؤية العالم وتفسيره، ومعها كلّ المخاطر الكامنة، ليس في تحديد العقل، بل في تصفيته.