نصوص من المعتقل/ إصدار خاص في ذكرى عام على غياب الرفيق هاشم حمدان 27.6.1962-27.3.2020.

قراءات من دفتر التحقيق

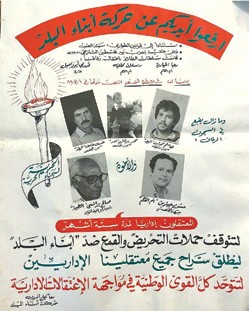

اعتقل هاشم حمدان أكثر من مرّة، بسبب رفعه العلم الفلسطينيّ في مظاهرات إحياء يوم الأرض الخالد، وبسبب نشاطه السياسي في حركة "أبناء البلد".

قراءة رقم 1

دخلت في شبه غيبوبة، وتدافعت الأشياء إلى التلاشي ولم يبقَ سواها أمامي.. تمثال للشموخ يرتدي علمًا رباعيّ الألوان.. وكان بريق عينيها الثائرتين يضيء كالمصباح في أعماق الظلم.

لست أدري كيف دخلت.. دخلت دون إذن، بل وتسلّلت إلى غرفة التحقيق المغلق دون أن يراها أحد غيري.. ووقفت بيني وبين المحقق وشيئًا فشيئًا تلاشت صورته وذابت في ظلمة اللاشيء...

وبدأت المعركة...

تمامًا فوق الكرسي ومن وراء الطاولة.. من هذا الفراغ أعلنها حربًا مستميتة ضد الإنسان.. من هذا الفراغ بدأ معركته الخاسرة من البداية..

وطالت المعركة وامتدّت.. وهو يحاول أن يمسك بأي طرف من أطراف أي أمل يبدو له ولكن محال فقد كنت ممسكًا بأطراف ثوبها..

طالت المعركة وامتدّت وبدأ الإرهاب والإعياء يصطرعان في رأسه الأجوف على بطولة اليأس فهذا الغبي الغبي لم يستطع قراءة أجوبتي في عينيها الثائرتين منذ البداية.

قراءة رقم 2

بعد الميعاد بساعة ونصف بدأت معركة انتظار.. معركة الأفكار... تشابكت خيوط الانتظار بخيوط الفراغ والملل الذي سبق المعركة... وأنا جالس في الركن أرقب ما يدور حولي بحذر.. ومع كل حركة ومع كل وجه شرس يذهب بي خيالي بعيدًا إلى ما وراء القضبان تارة وإلى داخل الخيام تارة أخرى.

تتجاذبني الأفكار والصور ولكن تستهويني دائمًا صورة العينين الثائرتين تتقدمان الهيكل الناطق بالبندقية المقاتلة والجسد الغزير بالإنسانية والأنوثة... أراها تارة وراء القضبان ووجهها يفيض بالحرية والثورة، وتارة أخرى أراها تخرج من داخل الخيام والبندقية المقاتلة في يمينها وتدخل في وسط الدخان واللهيب..

وتظلّ هذه الصورة في خيالي ولا تغيب أبدًا إلا لتظهر في صورة أخرى أكثر إمعانًا وأشد وضوحًا.. لقد باتت هذه الصورة جزءًا من كياني فلا أستطيع أن أنظر إلى الأشياء إلا من خلال عينيها الثائرتين.. وذلك الكم الهائل من الإيمان بالثورة لا يملأ نفسي إلا في تلك اللحظات التي ترى فيها عينيّ الثورة في عينيها..

لقد كانت المعركة كلها معركة انتظار وحرب أعصاب ويمرّ الزمن ببطء قاتل، وأنا أنتظر المعركة التي لم تأتِ وهي تنتظر معي.. لقد تعوّدت أن تكون معي في تلك اللحظات.. تشدّ على يديّ وتنشد في أذنيّ أناشيد الأطفال الذين ما ولدوا إلا لحمل البندقية المقاتلة فهذا الزمن العاصف لم يعطهم الفرصة لممارسة ألعاب الأطفال.. ولست أدري كيف تنقلني عيناها الثائرتان من ذلك الركن الغبي المنتظر إلى عالم آخر.. ولكنها تنقلني.. تنقلني إلى عالم آخر مليء بالانتظار والظلمة والدماء.. وبالثورة أيضًا..

إنه العالم الذي يعيش في داخلنا ونعيش في داخله...

6.6.85

---

في أقبية التعذيب

كانت الساعة السادسة صباحًا من يوم الإثنين 28/4/86، عندما دخل ثلاثتهم يحملون أمر اعتقالي... وبالطبع لم يقولوا صباح الخير.. بل قالوا "سلامتك.. هذه المرة لن تفلت من يدنا.. واكيم لن يساعدك".. لم أفهم بالضبط مضمون هذه الجملة كما لم أفهم بالضبط لماذا يعتقلونني.. وعندها ساقوني إلى إحدى سياراتهم وتركوا أمي فريسة للبكاء وأبي فريسة للقلق..

مضت من الوقت ساعتان في إحدى زنازين القشلة، ثم جاؤوا إليّ وعصّبوا عيني واقتادوني إلى سيّارة خاصة التي انطلقت بنا بدورها نحو المجهول..

وعندما رأت عيناي النور كنت في مكتب خاصّ، وفُتِحَ الباب فجأة وأحدهم يقول لزميله: هل هذا هو قاتل الجندي؟ عندها لم أتمالك نفسي من إخفاء ابتسامة مغتصبة.. عندها أُغلق الباب من الداخل وانهالت اللكمات والضربات على رأسي ووجهي بعد أن قيّدوا يدي خلف ظهري.. ثم بدأ المحقق بسرد مقدمته الإنسانية جدًا: "إذا كنت تريدني أن أتعامل معك كإنسان وليس كخنزير فما عليك إلا أن تتعاون معنا وتتجاوب مع أسئلتنا.."، أجبته: حتى الآن أنا لا أعرف لماذا أنا هنا..

• لا تكن غبيًا.. نحن نعرفك جيدًا لقد كنت في مسيرة يوم الأرض ورفعت العلم الفلسطيني وما عليك إلا أن توقّع على الاعتراف..

عندها قاطعته قائلًا: نعم لقد كنت في مسيرة يوم الأرض ولكني لم أرفع علمًا بل رأيته من بعيد..

أظلمت الدنيا في عيني عندما رنّت الصفعة على وجهي.. حاولت المقاومة ولكن القيد في يديّ كان من النوع الذي يضغط أكثر وأكثر كلّما حاولت تحريكهما.. آنذاك استعدت هدوئي وسكنت في مقعدي صامتًا..

• اسمع.. ليس لدي الوقت الكافي لأضيعه معك... يوجد لدي فدائيون.. أعضاء في الجبهة الشعبية وقضايا مؤبدات وعشرات السنوات، أمّا أنت فقضيتك قضية رفع علم ولا يتجاوز عقابها أشهرًا معدودة.. أنت بطل في المسيرة وفي قريتك وقرب أصدقائك، أمّا هنا فأنا البطل.. وإذا حاولت أن تكون بطلًا عندها سنختار لك أسلوبًا أفضل.

ترك غرفة التحقيق وعاد ومعه ثلاثة.. وضعوا كيسًا على رأسي.. شعرت بالاختناق من رائحته الكريهة خاصة عندما أحكموه جيدًا واقتادوني إلى ساحة مكشوفة للشمس.. هنا بدأت مرحلة أخرى من التعذيب وبطريقة المفاجأة تناوبوا بضربي على جميع أعضاء جسمي.. بعدها أعادوني إلى غرفة التحقيق...

المحقّق: لدينا اعترافات وإثباتات وصور تؤكد أنك رفعت العلم الفلسطيني في يوم الأرض فلا داعي للإنكار..

سألته: إذًا فما حاجتك لاعترافي فأنت تستطيع أن تقدّمني للمحكمة بهذه الأدلة..

وعندما أكّد لي أنه بحاجة إلى توقيعي.. أدركت اللعبة، فقلت له: أنا لم أرفع العلم الفلسطيني فافعل ما شئت..

كل هذا ورأسي مغطىً بذلك الكيس الكريه الرائحة.. عندها سحبني إلى خارج الغرفة وأنا أصطدم بالجدران والكراسي وأتعثّر بالدرجات وفي كل لحظة أتوقع ضربة مفاجئة..

تركني للحظة وعاد ومعه شخص آخر على ما أعتقد وضغط القيود في يديّ، حتى أحسست أنها اصطدمت بالعظم.. تعاظم الألم وخاصة في الكفتين حتى أحسست أن الدماء تكاد تنفجر منهما..

سألني المحقق: "هل تعترف؟".. وعندما أجبته بالنفي، قال: أنا سأعلّقك كالخنزير لأنك لا تريد أن تكون إنسانًا.. وتعاون الاثنان على رفعي عن الأرض، وربطوا القيد الذي بيدي بقيد آخر على إحدى البوابات ويداي خلف ظهري... وتركاني..

لست أدري كم من الوقت مضى وأنا على هذه الحالة.. وبالطبع لم يتركوني لوحدي بل كان معي الألم والعطش والجوع والحر الشديد والرائحة النتنة.. وبدأت آنذاك تهاجمني الأفكار المجنونة.. لماذا لا أقول لهم نعم، رفعت العلم مع أننّي لم أرفعه وأستريح من هذا العذاب.. لماذا لا أضع حدًا لكل هذا.. لقد قالوا لي إنّ الجميع قد اعترف.. ولست أدري من هم هؤلاء الجميع هل حقًا رفعوا العلم أم قالوا نعم فقط ليستريحوا من العذاب!!

هاجمتني هذه الأفكار بشراسة مجنونة والألم يشتدّ والعطش يشتدّ..

ماذا أقول لرفاقي.. هل أقول لهم لم أستطع أن أتحمّل العذاب فتعمدت الاعتراف.. ماذا أقول لأمي بعد أن وعدتها بألا أتأخر.. بل ماذا أقول لصديقتي هل أقول لها لم أستطع أن أكون رجلًا.. بل كيف سأستطيع أن أتحمل ابتسامة النصر وهي ترتسم على وجه المحقق وأنا أوقّع على الهزيمة.. هل أقول له أريد أن أكون إنسانًا.. أريد أن أعترف حتى بشيء لم أفعله!!

في هذه اللحظات بدأ الألم يخف تدريجيًا بعد أن تيقّنت أن الدماء بدأت تنفجر من يدي ووصلت إلى مرحلة من التخدير ولم أعد أشعر بالألم.. عندها قرّرت الانتصار على تلك الأفكار المجنونة.. قررت ألا أعترف بشيء فعلته أو لم أفعله مهما كلّف الأمر.. ولست أدري أي شعور استولى علي في هذه اللحظة.. هدوء وسكينة وسعادة لم أشعر بها أبدًا من قبل..

مرّ الوقت ببطءٍ قاتل وعاد المحقق وأنزلني وذهب بي إلى غرفة التحقيق مرة أخرى.. وكعادته بدأ يسرد موقفه الإنساني جدًا وبإصراره على رغبته في التعامل معي كإنسان مع إنسان..

لم أكترث بما تفوّه به بل حتى لم أعد أكترث بالإجابة عن أسئلته.. عندها ذهب بي إلى غرفة أخرى جلس فيها محققان آخران.. وبدأ ثلاثتهم جولة أخرى من التحقيق، أحدهم يشتم مستعملًا أقذر أنواع الشتائم، والثاني يتهدّد ويتوعد والثالث يعدني بالمساعدة ووقف التعذيب إذا تعاونت معهم.. في هذه اللحظات كنت بعيدًا جدًا عنهم.. كنت في عالم آخر.. كنت قريبًا جدًا إلى رفاقي وأمي وأبي وإخوتي وصديقتي..

كان عالمهم قذرًا جدًا، لذلك استطعت أن أذهب بخيالي إلى عالم آخر.. لم أعد أسيطر على خيالي بل امتد بعيدًا جدًا جدًا.. ولم أصحَ من غيبوبتي إلا وأحدهم يشدني من شعري بقوة ويقول لي: عليك أن تجيب عندما نسألك..

عندها قلت له: ليس لدي ما أقول سوى أني لم أرفع العلم..

عندها أحكموا وثاقي جيدًا مرة أخرى وأعادوا الكيس الكريه مرة أخرى على رأسي، واقتادوني إلى إحدى الزنازين الضيقة والتي لم أشم أبدًا من قبل رائحة أقذر من رائحتها.. صرت كالمجنون في هذه الغرفة الضيقة جدًا والحارّة جدًا..

وبدأت أحك رأسي بالجدران وبالسرير الحديدي حتى استطعت أن أزيل الكيس الكريه عن رأسي.. كانت زنزانة ضيقة جدًا وحارة جدًا ورائحتها كريهة جدًا.. وشعرت بضيق في التنفس وعبثًا حاولت أن أجد مخرجًا.. لذلك قررت أن ألتزم الهدوء والعودة إلى خيالي والعالم الآخر.. ونجحت إلى حد بعيد حتى استطعت أن أغفو وأنا جالس في ركن الزنزانة..

وبالطبع لم أدرِ كم مرّ من الوقت؟ خُيّل إليّ أنها أيام.. ولم تكن هنالك إمكانية لأستطيع أن أميّز أنا في ليل أو في نهار.. هل أصبحت في الغد أو بعد الغد أم ما زلت في يومي.. فقدت السيطرة على التسلسل الزمني.. وجاء المحقق مرة أخرى وعلى وجهه علامات الانكسار، وقال لي: نحن لا نريدك أن تعترف أنّك قد رفعت العلم، ولكن نريد أن تعترف أنك حملت على كتفيك الشخص الذي رفع العلم.. وعندما أجبته بالنفي، لم يستطع أن يخفي ملامح الهزيمة والانكسار من على وجهه وقال سيأخذوك الليلة إلى سجن عكا، وفي الصباح يفرج عنك..

لا تتوقع عزيزي القارئ أن أقول لك إنّي فرحت كثيرًا.. على العكس تمامًا.. لقد توقعت أن يعدني بالإفراج حتى يهيّئ لنفسه فرصة الصدمة المفاجئة، عندما يقرّر أن يعيدني إلى أقبية التعذيب وعندها قد تلوح له فرصة لا بأس بها... ولكن لم يكن غير الإفراج... خرجت إلى الشارع في عكا.. عكا الأسوار.. عكا التاريخ.. عكا الحرية.. تمنيت أن أطير إلى البيت الذي كان ينتظرني فيه رفاقي وأبي وزغرودة أمي..

---

*** أثناء فترة التحقيق والاعتقال قبل تحويله للاعتقال الإداري ***

الوضع الخاص لتأبط شرًا

ما كنتُ أظنُّ أن أفكاري الواثقة ستتفكّك وتفقد وثوقها وتترهّل وتجعلني عرضة للإحراج والتفنيد حتى قابلت تأبط شرًا.. فلقد اعتدت ألا أفارق "قلعتي الغامضة".. وقلعتي هذه تدعى "الوضع الخاص"، ومن هذا الموقع الخاص والغامض كنت أبرّر تخاذلي وتقاعسي وكسلي وصمتي وبدرجة جيدة تجعل الذين على شاكلتي يتلذذون بسماع تبريراتي وتقمّصها حتى أصبح الوضع الخاص بخصوصيته وغموضه الحصن الحصين..

واليوم، جاءني تأبط شرًا ليوقظني مبكرًا.. تصوّروا.. مبكرًا!! إنها مصيبة كبرى في منطق كسول؟! ولماذا؟ ليسألني عن الصمت..

لا أكذب إذا قلت لكم إنّي استشطت غضبًا ولكني تمالكت نفسي.. واحترت ماذا أفعل بهذا الـ تأبّط شرًا.. وطالت فترة حيرتي وجعلتني هذه الفترة أصمت صمتًا بليدًا في حين كانت نظريتي في الكسل تعربد في ذهني وكنت أبتزّ منها نوعًا من المصداقية لموقف قوي، وعندما أوشكت على الكلام أحرق أوراق صمتي بقول:

حسنًا... لا تتلعثم.. أنا لا أعني الصمت البليد كصمتك هذا. ولا أعني صمت الرعب الذي يسبق قدوم الشبح.. وإنما الصمت الرهيب.. صمت نسر العودة عندما ارتفع به الشراع وحتى نبتت شقائق النعمان.

(أعترف أنّ الغضب بدأ يرتفع، وتحلّ محله الدهشة من حديث تأبط شرًا.. فلم أكن أعتقد أنه كان يجب أن أفّكر في صمت خالد.. ألا يكفي أن أعرف أرقام عملية قبية).

لم أفكّر بالجنود الثمانية ولا بعدد الجرحى بقدر ما فكرت بصمت خالد.. ترى بماذا كان يفكر؟ هل قرّر أن يتخلّى عن أحلامه الذاتية؟ أم قرّر التوقف عن الرغبة في البقاء؟ هل كان يستعيد في ذهنه صور المخيمات المشتعلة والقتل اليومي والقصف المستمر؟ أم كان يستعيد في ذاكرته قوافل الشهداء؟

(وهنا أحسست أن تأبّط شرًا في لحظة "صدمة مطلقة" وهو يجهد نفسه بحثًا عن الأفكار ذاتها التي مرت بذهن خالد وهو يحلق بشراعه).

لقد ولد خالد ليعيش، ومن حقّه أن يعيش ولقد أراد أن يعيش ولكن..

(وصمت تأبّط شرًا فجأة، فنظرت إليه متسائلًا وكدت أسأله إلا أن صمته لم يدم).

• نحن أبناء فلسطين أشد الناس عشقًا للحياة..

(ولا أنكر عليكم أنّني لم أفهم بالضبط ماذا يعني، ويبدو أنه تمكن من قراءة تساؤلاتي الغبية على ملامح وجهي وهو يخترق قلعتي بشدة وضوحه).

• في لحظات الحزن القاسي أو "الفرح الغجري" ترتفع الحواجز بين الحزن والفرح فتختلط التعابير ونبكي فرحًا. ونضحك حزنًا.. كزغرودة أم الشهيد فهي إمعان في مراحل الحزن وتخطّ للحواجز حتى صميم الفرح.. وحين يشتد عشق الحياة ترتفع حواجز أخرى..

(أطرق تأبّط شرًا هنيهة، كمن يبحث عن الكلمات وهو الذي لا تعوزه الكلمات، اللهم إلا إذا في لحظات الصدمة المطلقة).

• حين يشتدّ الموت، يشتد عشق الحياة، ويرتفع خالد بشراعه مدفوعًا بالعشق ليحارب الموت ويبدد حلكة الهزيع الأخير.

(وانتصب تأبّط شرًا فجأة، ويبدو أنه كان يهمُّ بالخروج مسرعًا من غرفتي إلا أنه عدل عن ذلك وأشاح بوجهه بعيدًا عنّي، ويبدو أيضًا أنه لم يريدني أن ألاحظ بريقًا في عينيه.. ذلك البريق الذي يسبق تدفّق الدموع.. وأضاف كمن يخاطب جمعًا غفيرًا وبنبرات متحشرجة..)

• أعرف يا ابن فلسطين أن الأحداث قد ازدحمت لتسحقكم وأنتم مصرّون على البقاء..

وأعرف أن ضمير العالم في غفوة وقيم الدنيا مقلوبة.. فالعدالة خرقاء والمنطق أعوج والإنسانية شرسة.. أعرف وأعرف وقوافل الشهداء طويلة.. والأطفال لا يبكون ولا يركعون..

أعرف أنّكم ولدتم في أقصى مراحل الحزن وتدفقتم إلى الحياة تأكلون خبزًا مرًا..

أعرف أنكم ولدتم في الرحيل بين الخيمة والخيمة.. تتمردون على الزمن الرديء، وتعربدون على التاريخ..

بوركتم يا أطفال فلسطين

بوركتم يا صانعي التاريخ الجديد..

(وفجأة استدار تأبط شرًا كمن يعود على نفسه بعد غيبوبة، ونظر إليّ طويلًا وفي عينيه معانٍ عميقة لم أفهمها.. ربما كان يريد أن يقول أموت ألف مرة عندما يخدش طفل يرمي جنديًا بحجر.. ثم أخذ يسير نحو الباب.. وخرج من غرفتي وهو يردد المسافة تلتهم صوته شيئًا فشيئًا..

قوم يا صاحب

واضوِ الليل

خلي الفرح يعود للدنيا

وأصدقكم القول إنّ حصني الحصين بدأ يتهافت وحجارة قلعتي تتساقط في رأسي في حين أطبق على غرفتي الصغيرة صمت رهيب)

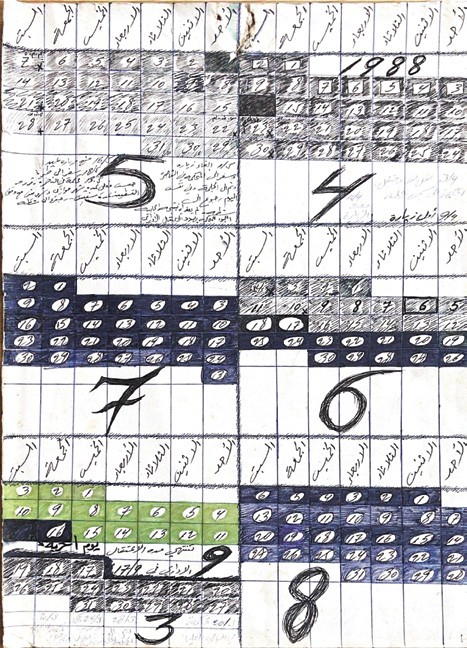

4.3.88

---

بعد سلسلة التحقيقات الطويلة، اعتقلته السلطات الإسرائيليّة إداريًا، ليكون من المعتقلين الأوائل، حتى أنه ذكر في النصوص التالية أنه كان أول معتقل إداري في السجن الذي كان فيه، ولم يعرف كثيرون داخله ما معنى ذلك.

17.3.88

كانت الساعة الثالثة صباحًا عندما فغرت فاها إحدى الزنازين الانفرادية في سجن شطة ودفعت إلى ظلمتها دفعًا وأغلق الباب من خلفي... ورحت أتحسّس جدرانها محاولًا قراءتها رغم الظلمة الشديدة.. ولما اعتادت عينيّ الظلمة وجدتني في زنزانة ضيقة جدًا تكاد لا تتّسع للسرير وجدرانها الأربعة تكاد تحتكّ ببعضها البعض، كنت أقف في وسطها تمامًا محتارًا ماذا أفعل، ورحت أتأمل جدرانها الصلبة الهازئة الكئيبة في حين كانت مخيلتي مكتظة بالتساؤلات التي ليست لها أجوبة.. ولما كنت مرهقًا جلست على طرف السرير، إلّا أن الشعور بالاختناق داهمني فعاودت الوقوف وقراءة الجدران..

كانت زنزانتي اللعينة ضيّقة لا تسمح لي أن أخطو أكثر من خطوتين حتى أصل إلى الجدار المقابل، فقد كنت كمن يدور حول نفسه أتمعن الجدران التي خُيِّل إليّ أنها بدأت تلتفّ على جسدي وتكاد تسحقني...

ولمّا مللت من قراءة جدرانها ارتميت على السرير في محاولة يائسة للنوم، قبل أن أعتاد المكان ورحت أتوسّل النعاس أن يطبق جفني.. ولكنّ غربة المكان ووحشته منعاني من النوم فعاودت الوقوف وتأمل الجدران والبحث في الذاكرة عن أي شيء ينسيني ما أنا فيه ويدفع عجلة الزمن إلى الأمام ولكن هيهات.. فالوحشة غُرست في قلبي كشوكة صبار والمكان غريب عني كل الغربة ولا يريد أن يألفني وكأن جدرانه تحتكُّ ببعضها لتسحقني أو لتلفظني نحو الخارج.. وهذا الزمن الغبي توقّف.. وأمامي ستة أشهر هي جبل من الزمن..

---

19.4.88

ما زالت معركتي مع الزنزانة مستمرّة.. وما زالت زنزانتي ترفضني رغم محاولاتي لإرضائها.. حاولت أن أنزع عن المكان وحشته وغربته فعلقت على الجدران رسومًا ناعمة وفرحة وجلست على سريري أتأمل رسوماتي وعندما خيل إلي أن الزنزانة بدأت تتسع وتكاد تألفني عاجلت جدرانها بالالتفاف مرة أخرى على جسدي.. وعدت مرة أخرى على مصارعة وحشة المكان وغربته..

أثناء جولتي اليومية قطفت وردتين جميلتين وضعتهما في كأس على الكرسي أمامي، وأطلتُ النظر فيهما.. عندئذٍ تراجعت جدران زنزانتي واتسعت حتى خيل إليّ أنها أصبحت بحجم الحديقة..

أكتب الآن بنشوة المنتصر على الزنزانة وسلاحي في المعركة الأخيرة وردتان.. ولكن ولأسفي الشديد يبدو لي أن معركتي مع الزنزانة ستبقى مستمرة.. وستبقى بين كرّ وفرّ ومع كل هجمة جديدة عليّ أن أتسلح بسلاح جديد حتى أكتشف السلاح الأنجع.. الآن وبعد خبرة متواضعة في معاركي مع زنزانتي اللعينة أستطيع أن أقول إنّ السلاح الأنجع هو الكتاب غالبًا، لذا فعندما تضيق السبل أتسلح بكتاب للينين أو ماركس أو أنجلز أو حنا مينا.. وعندما أفتح الكتاب تتراجع جدران زنزانتي مهزومة تنظر إلي شزرًا وتستعد للمعركة القادمة.. في هذه اللحظات لا أملك إلا أن ابتسم ابتسامة النصر وأمعن في التهام الكلمات والأفكار استعدادًا للمعركة القادمة..

بكل الأحوال لن أسمح لزنزانتي أن تنتصر إلا بعد أن أنتصر أنا أولًا.. سيكون ذلك بخروجي منها دون عودة.. عندئذٍ فلتضيق ولتحتكّ جدرانها الأربعة.. لا يهمني.. بل لتتحطم..

مضى شهر ويومان من مدة ستة أشهر في سجن شطة...

يبدو لي أنه لا يمكنني أن أعتاد سماع صليل المفاتيح وجلجلة القيود وطرق الأبواب والمزاليج والفرقعات اللاسلكية.. ويبدو لي أيضًا أنني اعتدت المكان.. أو بالأحرى كنت مضطرًا إلى اعتياد المكان فطيلة الوقت أسكن فوق السرير في زنزانتي الصغيرة التي لا تتّسع إلا للسرير فقط...

لقد مللت الذهاب إلى المحكمة.. ليس لأنني فقدت الأمل بل لأنهم في كل مرة كانوا ينقلونني إلى معتقل الجلمة حيث الظروف هناك أسوأ بكثير. وكانت عملية النقل هذه تحرمني من وجبات الطعام، وفي اليوم التالي إلى المحكمة في الثامنة، حيث يجب أن أنتظر قدوم الساعة الثانية عشر في صندوق صغير بدون ماء أو طعام.. وتبدأ المحكمة..

كلام كثير.. كذب كثير ومناقشات عقيمة بين القاضي والنيابة ومحامي الدفاع وأنا أتقلب فوق الكرسي يخنقني الملل والغيط والجوع والعطش.. ولا أكذب إذ قلت إنّني حاولت مرارًا أن أمنع رغبة في نفسي عن قول – أنا جوعان - إجابة عن كل سؤال يوجه إليّ.. لقد حرمت من الزيارات مدة طويلة وكانت اللحظات الصغيرة قبل الدخول إلى قاعة المحكمة وبعد الخروج تسمح لي برؤية أهلي وأصدقائي..

في زنزانتي الصغيرة هذه أحاول أن أمرّر الوقت الذي يسير ببطء قاتل بالرسم والقراءة والكتابة أحيانًا.. هذا هو عزائي الوحيد ولكن هذا الأمر لم يقضِ على الشعور بالاختناق الذي يراودني طيلة الوقت حتى في أحلامي.. وحتى مفاهيم كثيرة بدأت تتغير في مخيلتي وأنا أراقب هذا التغيير يومًا بعد يوم.. فالخارج مثلًا أصبح شيئًا بعيدًا.. آخذًا في الابتعاد رويدًا رويدًا وبمفاهيم غريبة لم أتخيلها من قبل.. فلقد أصبح لي عالَمٌ آخرُ غير العالم الذي اعتدته في "الخارج" ومن هذا العالم الصغير الجديد بدأت تتغير المفاهيم.. ومعركة المفاهيم هذه تصطادني في كل يوم طيلة ساعتين وهي الفترة التي أخرج فيها من زنزانتي لاستنشاق الهواء.

كنت أجلس في مهب الريح أنظر إلى الشمس نظرة من يخاف أن يفتقدها إلى الأبد.. ولم أشتق للشمس مرة كما أفعل الآن بل أنّ معنى الشوق للشمس لم يدر برأسي يومًا.. وأنظر إلى الطيور في الجو مرحة.. طليقة تذكرني بزنزانتي، ففي الخارج لم أكن رومانسيًا ذات مرة فأجلس وأراقب الطيور بسعادة الأطفال ولكني الآن أفعلها..

أفكّر بالأوقات التي كنت أقضيها في "الخارج" وأضحك من نفسي عندما أتذكر أوقاتًا كنت أشعر فيها بالملل.. كيف كنت أشعر بالملل وأنا في الخارج.. أتعجب هل يمكن ذلك.. لو كنت وأنا في الخارج أفكر أنني سأكون ذات مرة في سجن لكان ذلك سببًا كافيًا للقضاء على الملل في الخارج. الآن أتخيل أن هذا ممكن.. وبقناعة تامة..

في هذا السجن – سجن شطّة - كنت أول معتقل إداري فيه والوحيد.. لذلك كان لي وضع خاص وغامض..

في البداية نظر إليّ السجّانون بحذر وتعاملوا معي بحذر ولم يسمحوا لي أن أكلم أحدًا أو أن أخرج من زنزانتي.. وكأني شيء غامض كالوباء يجب عزله.. لكن عندما اتضح لهم ما هو المعتقل الإداري، تحول هذا الحذر إلى نوع من الرهبة التي تخلق الاحترام السلبي الحذر.. ينظرون إلي وكأني شيء غامض يجب التعامل معه بحذر، وفي نفس الوقت له حقوق يجب تلبيتها.. لماذا؟ لأن القانون يقول هكذا أولًا، وثانيًا لأن ورائي جسمًا سياسيًا هو حركة أبناء البلد وصحافتها وجسمًا اجتماعيًا هو "حقوق المواطن"..

---

25.4.88

لقد اتضح لي أنّ الملل هو مرض لا يمكن محاربته.. يمكن فقط محاربة أسبابه.. أحاول أن أقضي عليه بالكتب ولكن ذلك لا يجدي نفعًا.. فالملل مرض يصيب كل شيء حتى الرغبة في القراءة.. ولكن مع كل هذا أرفض أن أستسلم له.. أنتظر بفارغ الصبر انقضاء هذه المدة لأخرج على نفسي وأبدأ حياتي من جديد...

نعم عندما أخرج سأبدأ حياتي من جديد.. سأعيد النظر في كل شيء.. وأرتب حياتي من جديد.. فمهما يكن من أمر فإن حريتي ثمينة ولست عاشقًا للشقاء.. وهنالك أمر آخر.. فأنا أفكر بـ ربيع..

ربيع هذه الأنثى الفياضة بالأنوثة والعذوبة والبراءة.. وهي أول من فطن إليّ من الدائرة الأخرى فكان سلامها حارًا معزيًا يغرس الأمل والإرادة.. ويزيد من سرعة زمني..

أنتظر بفارغ الصبر أن تنتهي المدّة لأشرب القهوة مع ربيع.. ولكن الربيع على الأبواب وأخشى أن يأتي الخريف ليستقبلني عندما أخرج.

وما أجمل أن تكثر الأشياء التي انتظرها وتنتظرني عندما تنتهي المدة.. ومتى تنتهي؟ 17.9.88.

أنا أكتب الآن من زنزانتي الانفرادية بكل المعنى والضيّقة بكل المعنى.. لقد كانت كئيبة في البداية تسخر مني وجدرانها صلبة.. ولكن لم أفقد الأمل.. فهاجمت جدرانها برسوم فرحة.. وصلابة جدرانها برسوم ناعمة.. وهذّبتها وقلّبتها وشذّبتها.. حتى بدأت تتغير وبدأت تألفني بعدما كانت تلفظني دومًا إلى الخارج والباب مقفلٌ.. فكنت لا أملك إلا الوقوف في وسطها محتارًا ماذا أفعل.. لا أستطيع أن أستقر في داخلها ولا أستطيع أن أخرج منها.. والآن يمكن القول إنّ الزنزانة الانفرادية الضيقة... ذات الزنزانة هذه تغيرت.. وبدأت تألفني وكأنما أدركت ألا مفر لها ولا خيار.. كان عليها أن تألفني مثلما فرض عليّ أن أعتادها..

كذلك، ما زلت أعدّ الأيام الفائتة والأيام المتبقية.. وعندما أجد أن الأيام المتبقية كثيرة.. أتوقف عن عدها.. وأعزّي نفسي بانتظار يوم السبت حيث تكون الزيارة وأقابل أحدًا من الأهل والرفاق والأصدقاء.. وعندما تنتهي الزيارة.. أعود إلى زنزانتي أنتظر الزيارة القادمة.. هل تعلمون لماذا؟ أحاول أن أحتال على الوقت حتى ينقضي نصف المدة.. وعندها يبتدئ العدّ التنازلي.. وأعوّد نفسي على انتظار حريتي بدل انتظار الزيارة.. هذا على الأقل ما أفكر به الآن..

ملاحظة: أنا لا أحاول التنميق في الكتابة ودفعها باتجاه جمالي وإما أكتب ما يخطر ببالي وكل فكرة تخطر في مخيلتي أترجمها على الورق لأقراها وأنا في الخارج... وبكلمات أخرى.. عندما أخرج سأقف بين أصدقائي وعلى قمة جبل عالٍ يكشف لي كل الآفاق لأقرأ ما كتبته بصدق وأنا وحدي في زنزانة جدرانها الأربعة تكاد تحتكّ ببعضها البعض...

---

8.06.88

يبدو لي أني بدأت أعتاد المكان.. وبدأت أعتاد سماع صليل المفاتيح وجلجلة القيود واصطفاف الأبواب وقرقعة المزاليج وصياح السجانين.. لقد بدأت تزول غربة المكان ووحشته بعد أن أصبحت جزءًا منه وذلك بعد أن واجهت غربة السجن خارج زنزانتي وأصبحت زنزانتي هي مكاني الطبيعي على مرّ الزمن.

أجلس في زنزانتي تمامًا كما كنت أجلس في غرفتي في البيت.. أقلّب الكتب وأحوّل المذياع من محطة إلى محطة.. أخربش على هذه الورقة وأرسم على تلك.. أتصفح هذه الجريدة وأقذف بتلك.. وبكلمات أخرى في هذا المكان الغريب الجديد المدعو سجنًا بدأت أعتاد الحياة فيه، وأصبح الشذوذ قاعدة وألفت غربتي واستكنت إلى وحشة المكان... لم يتغير أي شيء هنا بل أن التغّير يجري في داخلي.. أصبح لي برنامج روتيني يومي وهذا ما أعطاني المجال لخلق حياة اعتيادية طبيعية فيه هذا المكان غير الاعتيادي وغير الطبيعي..

وبذلك بدأت أتخلص من حالة الاكتئاب التي كانت تعتم قلبي طوال الوقت.. ولذا فأنا لا أعطي للكآبة مجالًا للدخول إلى قلبي مرة ثانية.. فقط عندما أبدأ أفكر بالخارج البعيد القريب.. وبالحياة في الخارج.. وأصدقائي في الخارج... وأنا في الخارج.. أشعر أن الكآبة بدأت تدق على أبواب قلبي، فأتناول أحد الكتب أقلّب في صفحاته وألتهمها بِنَهَمٍ... ذلك لأن الكتاب هو السلاح الأنجع.. وذلك لأني أحاول استغلال عنصر المن في قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب.. وأحاول أن أزرع في نفسي فكرة أن هذا السجن غير المتوقع هو بمثابة فرصة ذهبية لتحقيق ذلك... أحاول أن أنزع عن هذا السجن كلمة سجن.. وعندما يفرغ السجن من مضمونه ويصبح هذا المكان عاديًا وطبيعيًا ومألوفًا فليس الفارق كبير بين الداخل والخارج.

فالداخل والخارج قضية نسبية.. وما أجبر الإنسان وما أحلى نسبية المكان.. فهذا الأمر يغيّر من مفهوم السجن.. السجن هو سجن بمعنى مناقض للحرية لمن هو في الخارج.. ولكن لمن هو في الداخل فالأمر يختلف خاصة عندما يعتاد المكان.. وفي حالتي ورغم كوني في داخل الداخل.. فإن لي خارجًا آخرَ يختلف.. الخارج بالنسبة لي هو خارج الزنزانة أي في ساحة السجين.. وفي كل يوم أخرج على ساحة الزنزانة أي في ساحة السجين (كنسبة خارج البيت إلى البيت).. وفي كل يوم أخرج إلى ساحة السجن.. في البداية عندما كنت أخرج إلى خارج داخلي كنت أجلس في مهب الريح أنظر بشوق إلى الشمس كمن يخاف أن يفتقدها وأرقب العصافير بسعادة الأطفال مع العلم أني لست رومانسيًا... أما الآن فقد اعتدت شمس الداخل وأصبحت جزءًا من عالمي الجديد وكذلك طيوره ورياحه.. وهذا العالم الجديد لا يختلف عن عالم الخارج بل هو صورة طبق الأصل ولكنها صورة مصغرة.. وكما قلت فما أجبر الإنسان إذ يستطيع أن يعتاد هذه النسبية الجديدة وأن يمضي حياته بشكل طبيعي.. لقد كنت أتعجب وأنا في الخارج كيف يستطيع إنسان ما أن يعيش في السجن سنينًا عديدة... ولكن أدرك الآن هذا الأمر جيدًا.. فالخارج يبتعد شيئًا فشيئًا حتى يتلاشى ويعتاد الإنسان نسبية المكان الجديدة ويتخذ له مكان في عالمه الجديد ويمضي بحياته بشكل عادي جدًا..

هذه الفكرة تنقلني إلى فكرة أخرى.. فالإنسان الذي يمضي سنينًا طويلة في السجن وبعدها تفتح أبواب السجن ويجد نفسه في الخارج فجأة بماذا يحس. أعتقد أنه يجد الخارج غريبًا ويحتاج مدة إلى اعتياده بالضبط كما وجد سجنه غريبًا واحتاج مدة على اعتياده.. ذلك لأن الخارج بالنسبة للسجين المحرر بعد مدة طويلة يصبح بعيدًا جدًا وغريبًا ومكانًا غير طبيعيٍ، وبكلمات أخرى، عالمًا جديدًا له قوانينه وحيثياته واعتياده يحتاج إلى زمن..

وبهذه المفاهيم وحدها، وخاصّة أنني ما زلت أملك القدرة على التفكير والإنتاج بشكل حرّ فأنا لا أعتبر نفسي سجينًا ولست موجودًا في سجن، بل أنا حر تمامًا وكأني في الخارج.. ليهتزّ السجن ولترتعد أركانه فأنا في صميمه حرٌ لا أكترث به بل لا اعتبره.. غبي من يعتقد أني سجين فقد حريته وضاقت عليه السبل.. فالمكان هو المكان وليس من فارق بين هذا الجدار أو ذاك سوى في ذهن الإنسان.. فليطلق ما يشاء الإنسان على الجدران من الأسماء.. هذه الجدران الأربعة أسميها بيتًا أحيانًا ومدرسة أحيانًا وسجنًا أحيانًا أخرى.. لا بأس فليطق الأغبياء ما شاؤوا من الأسماء على المكان.. وسأطلق أنا ما شئت من الأسماء على المكان... وهذا المكان لن أسميه سجنًا بأي حال من الأحوال.. ولن أسميه بيتًا أو مدرسة.. حاشا وكلا.. سأبقيه باسم المكان مهما زمجر مفهوم السجن وتجبّر.. سأسكن في ركن من أركانه أصون حريتي وأصلي لها... (سأعطي كلمة مكان مفهوم آخر وحري بالقارئ أن يعود إلى مصدرها كان وكينونة)...

---

9.6.88

مهلًا ايها الأحرار.. فأنا لست سجينًا..

مهلًا يا كل الخارج.. أنا حرّ أيضًا رغم أني لا أسمع ضجيج الخارج، ورغم أنّني لا أستطيع أن أتبختر في الخارج وأضرب بقدمي في الشارع كما تفعلون...

مهلًا يا كل الخارج، فرغم أني لا أستطيع أن ألوح بحريتي كما تفعلون أنتم فأنا حرّ أيضًا ألوح بحريتي بطريقتي، وحريتي هذه أثمن من حريتكم لذا فأنا أجلس في ركن من أركان المكان أصون حريّتي وأصلّي لها في كل يوم فهل أنتم تفعلون هذا؟!!

مهلاً أيها الأحرار فأنا لست سجينًا... لا تنظروا إليّ نظرات الإشفاق ولا تفاخروا بحريتكم... فأنا حرّ أيضًا.. حرّ جدًا... فالمكان أو عالمي الجديد له قوانينه وخصوصياته التي تختلف عن عالمكم ولتعلموا أنّ قوانين المكان وحيثياته لا علاقة لها بالحرية ومهما اختلفت فإنها لا تصادر ولن تصادر مفهوم الحرية..

---

9.6.88

هل تعلمون متى أدركت أني بدأت أعتاد المكان؟

فقط عندما بدأت تتغيّر أحلامي... في البداية كنت أحلم بالخارج وأمكنة الخارج وأشخاص الخارج وأحداث الخارج.. أما الآن فإن أحلامي في الداخل وأمكنة الداخل وأشخاص الداخل وأحداث الداخل...

لم ألتفت إلى التغيير البطيء هذا، والذي يحصل تدريجيًّا يومًا بعد يوم، إلا عندما بدأت تتغير أحلامي عندها أدركت أني أعيش وقائع جديدة، وأن المكان الجديد بحيثياته بدأت تصبح مألوفة جزءًا لا يتجزأ من عالمي الجديد..

---

8.8.88

حاولت كثيرًا أن أهرب من الأقلام والأوراق ولكن في النهاية يغريني دائمًا بياض الورق مدفوعًا بأفكار كثيرة تزدحم في مخيلتي.. فاليوم حدث لي أمر ملحّ لم أستطع إلا أن أكتب عنه...

طيلة فترة مكوثي في هذا السجن كنت أخرج كل يوم لساعتين من زنزانتي إلى الساحة... وفي كل مرة ترافقني في نزهتي هذه قطة صغيرة بيضاء تشوب بياضَها بقعٌ حمراء.. كنت أراها دومًا ولكنها لم تجرؤ على الاقتراب مني... واليوم حين خرجت إلى نزهتي وجدتها أمامي وكأنها بانتظاري.. جلست على أحد المقاعد فوقفت أمامي بالضبط تحدّق فيَّ بتواصل شديد... غريب أمر هذه القطة؟ ماذا جرى لها؟

هل تعجب لحالي أم تُرى تسخر مني؟

حدّقت بدوري فيها طويلًا أحاول أن أفهم ماذا يجري داخل هذه القطة الصغيرة.. ولكن عبثًا.. وفجأة خطرت لي خاطرة.. ترى هل ملّت هذه القطة الحياة في السجن.. هل تدري هذه القطّة أنها في سجن.. أو بالأحرى هل تسمي هذا المكان سجنًا وهل ترى فيه مناقضًا للحرية.. فالمكان هو المكان... ولا وجود لكلمة سجن إلا في ذهن الإنسان...وبالتالي لا يخالج هذه القطة أدنى شك في أنها حبيسة... فقد اعتادت الحياة في هذا المكان وأصبح آمنًا لها... ومرتعًا.. تتجول فيه من ركن إلى ركن ومن زنزانة إلى زنزانة ولكن دون أن تخرج خارج الأسوار.. هذه القطة قد تملك أن تعيش حياتها بكاملها داخل هذه الأسوار دون أن تدرك أنها حبيسة أو بمعنى آخر دون أن تشعر بذلك..

إنه لجدُّ صحيح أن القطة تستشرس إذا حوصرت في ركن ما، وقيّدت حرية حركتها وفقدت شعورها بالأمن ولكن في هذا الجن وفي كل سجن وهذه القطة وكل قطة تستطيع أن تعيش داخل الأسوار وبهدوء..

لا أريد أن أقول إنّ هذه القطة لا تعي فقدانها لحريتها وذلك لمحدودية ذكائها.. وإنما هي ترى أن حريتها تعبير متأتٍ عن ضرورات معينة إذا وجدتها لن تشعر بفقدان ذلك الشيء المسمى في قواميس بني البشر "حرية"... فهذه الكلمة ليست موجودة في ذهن هذه القطة ككلمة وكمفهوم...

والأمر كذلك ينطبق على بني البشر فالحرية ليست بذات أهمية أو مضمون إذا لم تكن متأتية عن ضروريات وحاجات في نفوس بني البشر، فالحرية لا تمتلك وليست شيئًا مطلقًا والأساس بفقدانها يعني نقصان حاجات معينة أو ضروريات معيّنة..

الحرية ككلمة وكفمهوم أصبحت مكرّسة عند بني البشر.. الأمر الذي أكسبها مفاهيم أخرى غير تلك التي تأتت منها أو بصورة أدق غير تلك المفاهيم التي شحنت بها أولًا..

فالمكان مثلًا هو المكان.. والأربعة جدران قد تسمى بيتًا وقد تسمى مدرسة وقد تسمى سجنًا.. فهذه التسميات لا وجود لها إلا في ذهن الإنسان والمكان يبقى هو المكان... وقطّتي الصغيرة هذه لا تعنيها الأسماء ولا المفاهيم فالمكان هو المكان ولا يمكن أن تكون حبيسة وهي لا تفتقد أيًا من ضرورياتها الأساسية رغم كونها داخل أسوار أعتى سجن..

قطع حبل أفكاري مواء القطة فالتفتت إليها كمن أفاق من غفوة فوجدتها ما زالت تحدق بي.. قمت عن مقعدي وأحضرت لها بعض فتات الخبز فتناولتها وذهبت لا تعنيها فلسفتي الجديدة ولا أفكاري ولا مفاهيمي وكأنما لسان حالها يقول أعطني خبزًا والسلام...

وفي هذه اللحظة صرخ أحد السجانين منبهًا إياي بانتهاء الفورة فنهضت من مقعدي متثاقلًا باتجاه زنزانتي ولسان حالي يقول أشياء كثيرة.. كثيرة.. كثيرة..

منذ زجّي بهذه الزنزانة وحربي مستمرة مع الحشرات والحيوانات "الدنيئة" جدًا والتي تكاد تفقدني السيطرة على أعصابي.. الذباب والصراصير والقارص والبق والفش وحتى الفئران... أعلنها حربًا مستمرة على هذه الحيوانات "الدنيئة"، "الدنيئة" جدًا... وبشكل دؤوب وبشتى الوسائل والإمكانيات رغم محدوديتها..

كنت مستلقيًا على بطني على السرير فأحسست بشيء صغير يحبو على ظهري ظننته أحد الحشرات الطيارة الدنيئة فحركت يديّ علّه يهرب ولكن لم يحدث هذا الأمر.. تحسسته بيدي وأمسكته، ونظرت إليه فإذا به نملة... وحانت مني التفاتة إلى تحت السرير فإذا بخط طويل من النمل يمتد من أول الزنزانة ويخرج منها إلى آخر القاووش.. فنظرت بدهشة وحقد إلى هذا الخط المتحرك بنشاط بين نملة خارجة وأخرى داخلة، وكل نملة تدخل تقترب من نملة أخرى خارجة حتى تكاد تلامسها وكأنها تهمس لها شيئًا. ثم تتركها وتستمرّ في طريقها حتى تصل إلى ثقب صغير في أول الزنزانة وتغيب فيه... مددت إصبعي وبحركة صغيرة سحقت عدة نملات تحته وجلست أنتظر ماذا يحدث.. تبعثر خط النمل ودبت الفوضى فيه ومن ثم جعلت النملات تتسارع في الدخول إلى الثقب.. وبعد قليل خرجت بعض نملات إلى مكان الجريمة في محاولة لاكتشاف ما حدث.. وفوجئت بكل نملة تحمل جثمان "شهيدة" وتعود بها نحو الثقب.. وبعد ذلك بدا ينتظم الخط من جديد.. لا أنكر أنه ازداد حقدي فجعلت أضرب بيدي يمينًا وشمالًا في محاولة لإسقاط أكبر عدد من القتلى ولكن دون جدوى ففي كل مرة يحدث نفس الشيء وينتظم الخط من جديد... ولما ضقت ذرعًا خرجت من زنزانتي وأحضرت دلوًا من الماء سكبته على ذلك الثقب الصغير في الحائط، واستلقيت على سريري أرقب ماذا سيحدث معلّلًا نفسي بانتهاء المصيبة.. لم تمرّ بضع ثوانٍ حتى خرجت إحدى النملات وتبعتها أخرى وأخرى وأخرى.. اصطبغ الحائط بلون أسود متحرك بين منقطع ومتواصل.. احترت ماذا أفعل.. وبدأ الغضب يتأجج في داخلي.. فأخرجت جميع الأغراض من الزنزانة وقذفت بإحدى الصحف القديمة في ركن الزنزانة وأشعلتها.. دون رحمة.. ووقفت على الباب أدوس على كل نملة تخرج.. وخيرًا انطفأت الجريدة واحترق معها آلافًا من النمل.. سكبت دلوًا آخر من الماء وكنست الغرفة وسمحت لنفسي أن أستقر فوق سريري فرحًا بنشوة النصر..

في اليوم التالي حدث ما لم يكن في الحسبان... كنت أقرأ في كتاب على سريري حتى حطت فراشة صغيرة فوق الكتاب.. ولما كنت لا أكره الفراش بل على العكس أمسكت بيدي في آخر لحظة قبل أن تهوي عليها وطارت الفراشة وحطت على الأرض على بقعة صغيرة من الماء.. ربّما لتشرب فابتلت أجنحتها والتصقت بالأرض ولم تستطع أن تطير.. فأخذت أمعن النظر فيها لأعرف ماذا هي صانعة.. اقتربت منها نملة صغيرة وحيدة.. وربّما أمعنت النظر فيها وتركتها وخرجت من الزنزانة.. ولم تمض لحظات حتى بدأ يتسرب النمل إلى زنزانتي من زنزانة مجاورة أخرى.. والتف النمل حولها كل نملة تمسك من جهة والفراشة تقاوم ولكن عبثًا.. أشفقت على مصيرها فتناولت المسطرة وسحقت النملات التي اقتربت منها ورفعتها ووضعتها على الشباك وبعد هنيهة طارت وخرجت من الغرفة وبدأ النمل يتسرب إلى خارج الغرفة.. تبعته إلى الزنزانة المجاورة فوجدت أن النمل الذي اعتقدت أني تخلصت منه قد بنى له إمبراطورية أخرى جديدة في الزنزانة المجاورة وفتح ثقبًا آخر مقابل ذلك الذي في زنزانتي...

تحيرت ماذا أفعل بهذا النمل الذي لا يبالي.. يسعى نحو قوته ولا يبالي.. ولا تتوقف الحياة عنه عندما تسحق نملة أو حتى عندما تحرق آلاف منه بل يدبّ فيه النشاط مع كل كارثة ويعيد العمل والبناء من جديد.. الحقيقة أنه أدركني اليأس من امكانية القضاء على هذه الحشرات التي توقفت عن تصنيفها مع باقي الحيوانات الدنيئة.. وأخيرًا توقفت عن محاربتها.. ربما يأسًا..

اجتهد أن أمنع أسباب قدومها لغرفتي/زنزانتي.. ويبدو أن النمل فهم ذلك فأصبح بيننا ما يشبه الهدنة... أنا لا أعتدي عليها وهي لا تعتدي..

وتطورت العلاقة بيننا حتى صرت أترك لهم فتاتًا من الخبز في طرف القاووش ليمتد إليه بعد حين خط من النمل، وخلال لحظات يكون داخل الثقب الصغير..

وأحيانًا عندما تحين لي فرصة القضاء على إحدى الحشرات الدنيئة الأخرى، أضعه أمام الثقب الصغيرة كهدية بدافع الاحترام والتقدير... وغالبًا ما تكون هذه الهدية صرصارًا...

---

19.8.88

مع اقتراب نهاية الاعتقال (16.9) أشعر أن الوقت يمر ببطء قاتل وأحاول جهدي أن أترك عد الأيام كم مضى منها وكم بقي ولكن دون جدوى، فاليوم الشديد البطء الماضي يجعلني أندفع إلى عد الأيام المتبقية.. أغالط نفسي أحيانًا فلا أدخل في الحسبان يومي هذا ولا اليوم الأخير وحين تشتد الرغبة في اختصار الأيام أنقص من حساباتي أيام الزيارة...

في البداية اعتقدت أن هذا كابوسٌ يجب أن أتخلص منه، ولكن مع مرور الوقت بدأت أعتاد هذا الكابوس اللذيذ.. وهل يملك السجين إلا التطلع إلى يوم حريته.. أليس من حقه أن يعد أيامه الحبيسة داخل الأسوار...

أحاول أن أستمد الاستخفاف بالسجن من أي شيء، بل واعتصار هذا الاستخفاف اعتصارًا.. أحاول وقد احتدّ الشوق إلى الخارج وحياة الخارج ورفاق الخارج وكل الخارج.. أشتاق حتى إلى التبختر في الشارع العريض وأن أضرب الأرض بقدمي ولكن..

أيها الخارج كم اشتقت إليك... في البداية كنت تبتعد عنّي لأنه في حينه كان ما تبقى أكثر مما مضى... ولكن وبعد انتصاف المدة كنت في أقصى البعد وبدأت تقترب من جديد وبدأ يتعاظم شوقي من جديد... ما أقسى هذا الشوق.. أنت تتفاعل مع الخارج وتكاد تخرج خارج جلدك... تكاد تنفجر حين يحتدم الشوق وتضطرّ أن تنظر حولك... فتراك في الزنزانة والجدران تحدق فيك هازئة كئيبة صلدة... تعتقد أن الزمن توقف بل تلاشى واختفى وتركت حبيسًا في زنزانتك بشوقك وحقدك وغضبك وانتظارك وكأنك على هامش من الزمن... فاليوم الذي أنت فيه بل اللحظة التي أنت فيها توقّفت ولم تمضِ ويجن جنونك وتعتقد أن بعض بديهيات تحطمت وثوابت أصابها الخلل وأهملت وحدك.. وحدك.. وحدك.. في زنزانة.. تكاد تصرخ يا وحدي.. تتوصل إلى أشياء لست تدري ما هي.. وربما تتوسل لا إلى شيء.. وإنما فقط تتوسل.. تتوسل أن تنتظم الحياة والطبيعة والكون والثوابت والزمن..

تبتدئ تعشق الزمن وترحب بقدومه بنهم.. تتوسل إليه أرجوك أسكت أشواقي.. مر.. لا تتوقف..

ما أقسى هذا الشوق.. يجعلك تهذي بأشياء كثيرة.. وقد تركت لوحدك في زنزانة لعينة.. تشعر أنك في صندوق مقفل في قعر المحيط.. وهناك تهذي بأشياء كثيرة وتشك بأشياء كثيرة.. تتفقد الإنسان الصغير الذي بداخلك.. وتطيل التفكير وحين يشتد هذيانك تبتدئ تشك بوجود ذلك الإنسان الصغير.. وربما تعتقد أنك فقدته وإلى الأبد.. ذلك الإنسان الصغير الذي يقول لك أين أنت ولماذا وماذا يجري حولك وماذا يجب أن تعمل وماذا تقول وكيف تنفعل ومتى تغضب ومتى تضحك ومتى تبكي.. ذلك الإنسان الصغير الذي بداخلك هو وسيلتك للاتصال بالإنسان.. وما أشد أن تفتقد الاتصال بالإنسان.. تنظر حولك.. تسترق السمع علك تحظى بسماع حوار بين أي إنسان وإنسان آخر لتعرف هل ما زالت العلاقات الإنسانية على ما يرام.. هل ما زال الناس يتحدثون وكيف.. وبماذا يجب أن تشعر عند ها الموقف أو ذاك.. وحين تشك بأن الضحك هو الوسيلة للتعبير عن الفرح وليس عن الحزن يزداد إصغاؤك إلى الأصوات تحاول أن تتعلّم من جديد بعد أن اختلت الأمور عليك وصرت تضحك وتبكي في آن واحد... مسكين أن تسترق السمع إلى سجانك القابض زمام حريتك لتتعلم من البديهيات والتعابير والانفعالات والفعل ورد الفعل وأولويات العلاقات الإنسانية.. تحاول أن تتعلم الـ"أولًا، ثانيًا" من جديد التي تعلمتها عندما كنت طفلًا... تحاول أن تتذكر أنهم لقنوك وأنت صغيرٌ أن الضحك وسيلة للتعبير عن الفرح وليس البكاء... تفطن إلى أن هذا السجان هو سجانك.. تجفل.. يكاد يصيبك الهلع... ولكن تطمئن إلى أنّ هذا السجان كان طفلًا مرة..

ما أقسى شوقك يا هذا... يجعلك تفقد شهيتك للطعام وتنسى متى أكلت آخر مرة وإذا كان جسدك الواهن بحاجة أم لا.. تحاول أن تتعلم اعتياد تناول الطعام في الموعد المحدد ولكن فقدانك لشهيتك يجعل أوقات الطعام متقاربة جدًا.. وتمعن في نسيان الطعام حتى يعلو جلدك بقع حمراء تذكرك أن جسدك بحاجة إلى شيء ما..

مسكين أنت لقد بدأت تهذي وكل شيء يهتز حولك وفي داخلك ولا تجد جدارًا صلبًا تسند إليه ظهرك الكسير لتستقر للحظة واحدة فقط تعيد فيها بوصلتك إلى العمل..

تختفي الأصوات من حولك ويسود صمت مطبق.. وتحاول أن تسترق النظر إلى جريدة مهملة في زاوية الزنزانة.. تمسكها وتحاول أن تقرأها مرة أخرى وأخرى.. أخبار الخارج وكيف تسير الأمور في الخارج والناس وهموم الناس.. ولكنك مسكين.. حتى عندما تمسك الجريدة يهاجمك الهذيان اللعين فلا تعرف كيف ينفعلون لهذا الخبر أو ذاك.. تعيد التفكير في ما يجب أن يعنيك من الجريدة.. ولكن عبثًا لم تعد تعرف فقد أضعت البوصلة.. تحاول أن تتذكّر كيف كنت تقرأ الجريدة في الخارج وكيف انفعلت لها ولكن حتى الذاكرة تخونك..

تقذف بالجريدة بعيدًا.. ولكنك مسكين.. مسكين أنت وأنت تنفعل لصورة أنثى شبه عارية في الجريدة.. ربما تحتفظ بالجريدة عمدًا كي تسترق النظر إليها بين الفينة والأخرى أيها الشقي.. وتتحرك في داخلك غريزة حيوانية لمرأى الأنثى وربما يسيل لعابك.. أيها الشرقي التعس ما زالت أنفاسك حارة وحنجرتك تصبح بذلك الفحيح الحيواني اللذيذ..

ما زلت تدرك أيها المسكين أنه من هنا يمكن إصلاح البوصلة.. ومن هنا يبتدئ الـ"أولًا ثانيًا".. ومن هنا تبتدئ حرية الإنسان.. من أقصى الحرمان ومن أقصى الشقاء..

أيها الشقي.. أنت لست مسكينًا ضاقت عليه السبل وقذف به في زنزانة مهملة خارج الزمن..

أيها الشقي.. ما دمت تستشف ما ينقصك كإنسان وما دمت تحلم في داخل زنزانتك المظلم وتقاوم أحزانًا متراكمة وتبني أشواقك بصمت.. فأنت حر أيها السجين!!..

--

* هذه الكراسة هي الإصدار الأول لنصوص الرفيق هاشم حمدان، وستصدر لاحقًا في كتاب خاص يضم مقالات وأعمالا إضافية.

للاطلاع على الإصدار بصيغة pdf اضغط/ي هنا

التعليقات