كتبت هذه المقالة في إطار "ورشة المقالة الصحافية" التي نظمها موقع "عرب 48" بالتعاون مع جمعية الثقافة العربية، مؤخرًا، وقدّمها أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت، صالح مشارقة.

"المجتمع حيوان غامض جدًا، مكتنف بالأسرار، له وجوه وإمكانات مخيفة عديدة... ومن قصر النظر البالغ أن نعتقد أن الوجه الذي يعرضه المجتمع لك في لحظة من اللحظات هو الوجه الصحيح الوحيد"، -جيمس سكوت، مقتبسا "فاكلاف هافل"، في كتابه "المقاومة بالحيلة - كيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم".

يقوم المجتمع على شكل معين من العلاقات بين أفراده، سواء كانت علاقات إنتاج أو قوّة، كما ينسج الأفراد علاقة مع المكان الذي يعيشون فيه، ومع المؤسسات التي تُبنى على هذه البقعة الجغرافية.

بهذا المعنى، فإن خصائصه ومكوناته تختلف، فالتبادل يكون بين طرفين لا يشبهان بعضهما، الأمر الذي يحكم أطراف العملية، يحكمهم من خلال ضبط إيقاع تصرفاتهم، وأنماط سلوكهم. لذلك إذا أردنا فهم حالة الطلاب الفلسطينيين في "رمات أفيف" حيث تقع جامعة تل أبيب، فعلينا أن ندرك موضعنا، كطلاب فلسطينيين، في عملية التبادل.

في هذه المقالة سأتناول علاقة الطالب الفلسطيني مع المكان الذي يعيش من خلاله، بوصفه مكانا خصص كي يتلاءم وحياة الإسرائيلي، أي أنه يختلف عن نظيره في المجتمع الفلسطيني، ومع المؤسسات التعليمية التي تصيغ، من خلال متطلباتها وبيروقراطيتها، شكلا جديدًا لهذا الطالب.

من أين تبدأ الحكاية؟

تبدأ المسألة من التفاصيل، من انتظارك "الضوء الأخضر" حتى تعبر الشارع، بالرغم من كونه فارغ من السيارات، ولا يمكنك عبوره إلا عبر ممر المشاة في حالة عدم وجود الإشارة الضوئية، وإن عبرته دون أخذ "الإشارات" على محمل الجد فإن هذا يعتبر "تمرّد"؛ أو من خلال رغبتك بالانتقال من مسلك مشاة إلى الطرف المقابل في الطريق؛ إذ لو خطر لك ذلك في البلدات الفلسطينية، ستقوم بالعملية في بضع ثوان، فيما في "رمات أفيف"، تحت هذه "الرغبة" تنضوي قصة كبيرة، وكأنها –أي الإرادة- منزوعة حتى من هذه الأمور البسيطة.

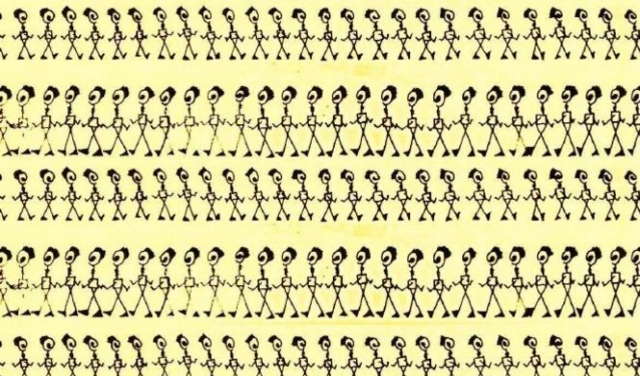

في المقابل، في الصباح "الرمات أفيفي" مثلا، فإن ذات الهيئة تهيمن على نمط السير وتتحكم به. ولا يهم أين هو موقع سكنك أو الموقع الذي ستقصده، فبعد أن تخرج من بيتك ستسير في خط مستقيم طويل، أقصى ما ستفعله به هو الالتفات والاستدارة يمينًا ويسارًا، حتى تسلك أقصر طريق ممكن؛ طريق يمشي به الكثير من الناس، تقابلهم يوميًا في الساعة ذاتها وبانتظام، دون أن تتعارفوا، وستشعر أن المنعطفات وما يحيطها ثابتة بالمطلق، فالشارع منحصر في طريق لا يشمل إلا الأرصفة، ووظيفته ليست إلا إيصال المشاة الى أهدافهم.

هذا السلوك لا يمكننا أن نفهم أبعاده ومعناه، إذا لم نشتقّه من أسلوب تفكير محدد يجعل أي شكل من أشكال علاقة الإنسان بالمكان الذي يعيشه منفية، ومستبدلة بعلاقة مع إشارات المرور. نفي كهذا يترتب عليه إقصاء أي محاولة للتفكير في التغيير، أو حتى تطوير، لأي عمران قائم على هذه البقعة الجغرافية.

هنا، يكون الإنسان مستأصل من مكانه، ومتموضع في دائرة تلازمها كاميرا مراقبة للمكان، هي القوانين التي تفرضها الدولة وتمشي معنا بشكل دائم، يضبط الحركة وحدودها. بهذا يبدأ الإنسان، تدريجيًا، بفقدان أحد مراكز ثقله، وهو التواصل والتفاعل مع المحيط.

والعملية، بطبيعة الحال، لا تقتصر على إقصاء التواصل من حياة الناس، فسيطرة الدولة، والشركات أيضاً، على الحيز العام من خلال نشر رموز الأولى، وانتشار دعايات الأخير، يجعلها جزءًا ثابتًا من وعينا، ومتمترس به؛ وهذا جانب آخر من عملية صنع حياتنا لا يسعنا التطرق له في هذه المقالة.

تعريج على السياق العام

سنحاول هنا أن ندرك ما يعنيه هذا السلوك بشكل أعمق، من خلال توسيع مدى النظر، والدخول في تفاصيل نمارسها يوميًا، ولا نلمس تأثيرها بشكل مباشر على وعينا.

لننظر في العمل السينمائي "قاتل مأجور"، تحديدًا عندما التقى هذا القاتل المأجور بفتاة، وفي خضم تعرفهما على بعضهما البعض سألته عن اسمه، ولم يكن يملك جوابًا، فالاسم الذي "اخترع" حتى يميّز صاحبه، بما يدل على كونه إنسان، لا معنى له في عالمهم؛ أي أن التماثل بين القتلة قد ألغى أي سمة من سمات الإنسان فالتغت الحاجة للاسم، لذلك أجاب "47". أيضًا يحدثنا الكاتب يفغيني زامياتين في عمله الروائي "نحن" عن تحول اسم الإنسان وعواطفه وانفعالاته إلى أرقام، أي فقدانه لقيمته الحقيقة، وتحديد الدولة، التي تسيطر على حياة المواطن، لحركته وحدودها وتوقيتها، أي تحديدها وقت الأكل، والنوم، والراحة والجنس أيضًا.

إن الوصول الى حالة كهذه ليس بالمستحيل، فكل شيء تقريبًا، في "رمات أفيف"، يُمَيّز عبر رقم معين ضمن سلسلة من الأرقام، أو أشياء عابرة، مستبدلة اسمه "الحقيقي". إنه لمن الصعب جدًا أن تجد قيمة لاسمك الشخصي دون ارتباطه برقم، كرقم الهوية الإسرائيلية عند تعريفك في نظام الجامعة، أو أي رقم عابر عند طلبك للأكل، أو دخولك للسكن الطلابي، أو مكانك في قائمة الانتظار في العيادة الطبية أو البريد، ومن دون هذا الرقم فإن قيمتك لا تختلف كثيرا عن قيمة الخردة.

يمكننا أيضًا أن ننظر الى استبدال أسماء الشوارع، التي تعبر عن علاقة المكان بتاريخه، بشيء آخر تحدده الدولة، وهي عملية تشكّل إحكام القبضة على معرفتنا لمكاننا. إن عدم الحاجة لاستحضار التاريخ نابعة من كون ذلك لا يحمل "فائدة" حقيقة، بالإضافة إلى ما أسلفت سابقًا، وفي حالتنا وراهننا، فإن البعد الاستعماري واضح بما لا يقبل الشك، فالمعركة هي معركة وجود شعب مقابل نفي آخر؛ وبعد استئصال علاقة الناس بالمكان، من خلال حذف اسمه من قاموسهم اليومي، أو استحالته فولكلورًا بعد اقتلاعها، فإن انتشال أصحابه تقل صعوبته، أو أن المكان يستحيل، دولة ومدن، لا أرض قد اقتلع منها شعبها.

يقول في هذا جيمس سكوت في نصّه "مشكلة النظر من أعلى"، إنه "في حالة الحكم الاستعماري، حين يتحدّث المحتلّون لغة مختلفةً تمامًا، تصبح لا مقروئيّة المشهد المحلّي أكثر استعصاءً، وتصبح عقبةً لا بدّ من تخطيها في سبيل الحكم الفاعل. ولهذا، فإنّ إعادة تسمية أجزاء المشهد خطوةٌ أساسيّة".

خروج المُنتج إلى السوق

"لقد عدّل المجتمع الأحادي البعد العلاقة بين العقلاني واللاعقلاني. فميدان العقلاني يصبح هو ميدان العقلانية الحقيقية بالرغم من المظاهر الغريبة والجنونية لعقلانيته. وإذا كان المجتمع القائم ينظم كل اتصال عادي، فيوافق عليه أو يندد به تبعا لمقتضياته الاجتماعية، فإن القيم الأجنبية عن المقتضيات الاجتماعية قد لا تجد لها من وسيلة للتعبير عن نفسها غير الخيال. ذلك أن البعد الجمالي ما يزال ينطوي على حرية التعبير التي تتيح للكاتب والفنان أن يسمّيا الناس والأشياء بأسمائها، أي أن يسميا ما لا تمكن تسميته عن طريق آخر". هربرت ماركوز – "الإنسان ذو البعد الواحد"

لقد كان الإنسان تاريخيًا بحاجة لبناء علاقة مع "شيء ما"، يكون هذا الشيء خارج وعي الإنسان، مستقلا عنه ومنفصلا، إلى حد ما، عن عالمه، على غرار الدين أو العقيدة أو الإله أو الطبيعة. ذلك لأننا نحتاج لمنظومة أخلاق نستعين بها، إليها نحتكم ومنها نستمد شرعية الفعل، أو تحديده بالصواب أو الخطأ. ويمكننا القول إن تلك العلاقة تبطل الحاجة إليها عند إحلال الدولة، بصفتها تعريفيا، تتسم بتلك الصفات، سيطرتها على الفرد، إذ تصبح هي الإله، أو المجتمع كونه كذلك في نسبته إليه -أي الفرد- في حالات متعددة، خاصة ذلك "العقلاني" عند هربرت ماركوز.

ومنظومة الأخلاق في سيطرة الدولة تُستبدل بمنظومة الحقوق، فالفرد هنا هو ذرة اجتماعية قائمة بذاتها، أي مواطن، ولا يمكنه أن يرتفع عن هذا السقف، وهنا فإنني لا أقصد القانون بوصفه العقد الاجتماعي بين الناس، بل بصفته أداة الدولة لمحاكمة من يخرج عن صفٍ عقلانيٍ ترسمه هي، من خلال بسط سيطرتها على المكان وحيز الإنسان الخاص.

وفي سيطرتها على المجتمع، فإنها تذوب عبر إغراق الفرد به، واستتباعه لتحديداته – المجتمع - المحددة مسبقا بحسب "مقتضياته"؛ مقتضياتٌ لا تحتمل أي شكل من أشكال الإنتاج، الثقافي أو المادي أو المؤسساتي، والمطلوب أن تعترف في أعلى مراحل القمع المجتمعي، بذاتك كذات اقتصادية، تنتج داخل حلقة الاستهلاك المفرغة، وتسليمها إلى سوق العمل، ذو المتطلبات المرتفعة، فنبدأ بترديد "اشتغل على حالك" و"فش إشي بنفعك" في سبيل تلبية المتطلبات من أجل "التشغيل". وهذا في المحصلة النهائية، ليس إلا محاصرة لإرادتنا في إدارة حياتنا، أي محاصرة لحريتنا، من خلال تنظيمها وتصويبها، وهنا يحق لنا أن نتساءل، ما معنى الحرية من دون إمكانية صنع الخيار؟

بهذا المعنى، لا يسع الفرد أن يحمل في ممارسته إلا بعدًا واحدًا، يبدأ من عنده ولا يذهب مداه أوسع من دائرة مصلحته الفردية، فلا العقيدة أو الأرض أو المكان أو علاقات الإنتاج المادية أو كونه إنسانًا يحدد علاقته بمحيطه، بل ذاته الفردية وحدها.

الخاتمة

يكمن هم الكاتب ليس في إحكام قبضة إسرائيل على المكان بعد أن احتلته فحسب، فهذا "عُرف" تقوم به الدول المحتلة؛ بل إنه يتجسد في إقصاء فكرة الاعتراض على هذه السيطرة، من خلال الهيمنة التي تفرضها الدولة وأجهزتها على المكان. إنه من المستحيل في ظل واقع كهذا، أن "يهمس" المحكوم من وراء ظهر الحاكم، أو أن يتجمّع مع محكومين آخرين خارج الأمكنة التي تحددها الدولة. بهذا المعنى، تصنع إسرائيل الطالب الفلسطيني وتضعه أمام واقع يخضع بشكل مباشر (وغير مباشر) لسيطرتها.

* الكاتب طالب فلسفة وفيزياء في جامعة تل أبيب.

التعليقات