"بنت من شاتيلا": نحو مقولة فلسطينيّة عليا في موقعيّة الضحيّة

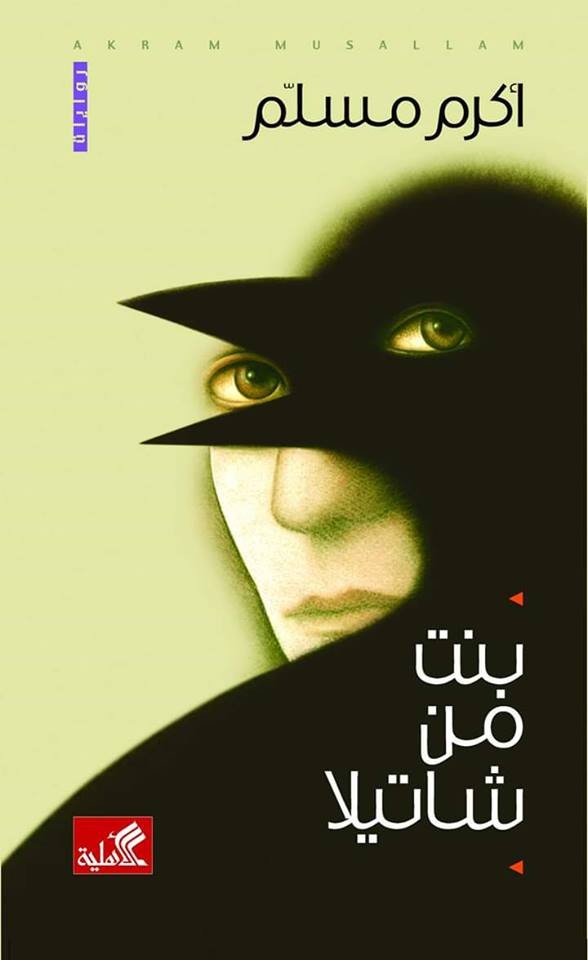

في رواية "بنت من شاتيلا" 2019، يواصل أكرم مسلّم مشروعه الروائيّ، الّذي أخذ طريقه اللافت إلى العالميّة، متسلّحًا برواياته المدهشة: "هواجس الإسكندر" (2003)، و"سيرة العقرب الّذي يتصبّب عرقًا" (2008)، و"التبس الأمر على اللقلق" (2013). وفي "تحيّة أولى"، نُشرت في "أيّام الثقافة" (18/ 6/ 2019)، أُشير إلى سمة المنازَلة، الّتي تنقد بها الرواية الجديدة الكيفيّة الّتي صاغ بها الفلسطينيّون خطاباتهم السياسيّة والأخلاقيّة والجماليّة؛ وهذا ما سيمكّنها من تشكيل علامة فارقة في تاريخ الثقافة الفلسطينيّة، بما اشتملت عليه من نحوٍ جديد في السرد، يحاور المقولات الكبرى في التاريخ الفلسطينيّ الخاصّ، ويتحدّى المقولات ذات العلاقة في مرآة التاريخ العالميّ العامّ.

أمّا هذه المقالة فقراءة تنافذيّة للبنية الفوقيّة للنصّ، في ما يتعلّق بموقعيّة الضحيّة، الّتي تعلن الرواية دون مواربة أنّه ينبغي ألّا تتحمّل المسؤوليّة التاريخيّة للخطايا الاستعماريّة، ولا أن تقدّم معونة أخلاقيّة لجلّاديها، حتّى وإن صادف أن كانوا "ناجين" من مظلمة تاريخيّة أخرى. فالبنت من شاتيلا "لا شيء في رأيها اسمه ضحايا الضحايا؛ الضحايا ضحايا فقط، لا علاقة لهم بمن اختطف جثثهم وأسماءهم. يجب عدم الخلط بين الضحايا والناجين، قد يتحوّل الناجون إلى قتلة، ثمّة ضحايا للناجين، هذا صحيح تمامًا. المجزرة ببساطةٍ هويّة بحدّ ذاتها، أمّا الناجون فخياراتهم هي الّتي تحدّد هويّتهم" (ص 141)؛ وعليه، تستعرض هذه المقالة الخطّ الحكائيّ للرواية وإطارها التاريخيّ، ومن ثَمّ تستجوبها، تنافذيًّا، مع المقولات الفلسطينيّة المؤسّسة سياسيًّا، وأخلاقيًّا، وجماليًّا؛ منتهية بقراءة "جدوى" تقديم شهادة عن المجزرة. ولذا؛ لا تهدف هذه المقالة إلى أن تكون دليلًا سياحيًّا في الرواية، وما ينبغي لها، بل تهدف إلى تقديم اقتراحات فكريّة لقراءة مقولاتها العليا.

الخطّ الحكائيّ والإطار التاريخيّ

تتناول الرواية قصّة لقاء، بين شابّ من مدينة رام الله وشابّة من مخيّم شاتيلا، في مدينة هامبورغ الألمانيّة في عام 2004. وحينما كان "الشابّ الأنيق" في زيارة ضمن برنامج للتبادل الأكاديميّ، إذ هو طالب دراسات ثقافيّة عليا في "جامعة بير زيت"، كانت الشابّة فتاة ناجية من مجزرة صبرا وشاتيلا، جاءت إلى ألمانيا لترميم جرح في وجهها؛ إثر إصابة من شظيّة، واستقرّت هناك حيث تعمل ضمن فرقة مسرحيّة، أسّسها شبّان مغاربة، تحمل اسم "فنّ - شرق"، بعد أن قضت سنوات من عمرها "موديلًا للمجزرة"، بوصفها ناجية من عائلة قضت في مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 1982: الأمّ وجنينها وخمسة من أبنائها، أمّا الأب - الملقّب بـ"الجَمَل" - ففدائيّ خرج مع "منظّمة التحرير الفلسطينيّة" إلى تونس، ولم ير ابنته إلّا في هامبورغ، وأخبرها بأنّ حبيبها هو فعليًّا أخوها من علاقة غير شرعيّة مع زوجة مقاتل آخر. والخالة الّتي غاب زوجها الفدائيّ مهرّب السلاح، ثلاثين عامًا في السجون السوريّة، خلعته وتزوّجت مهرّب سجائر وأدوات بلاستيكيّة. يدمن "الشابّ الأنيق" الجلوس في ركن على بحيرة. يصادف أن تقيم في شقّة خلفه عجوز ألمانيّة، من مدينة درسدن، تموت وتتحلّل جثّتها ضمن أحداث الرواية، مصعِّدة ومستعيدة ذاكرة الموت في شاتيلا، وتقيم الناجية "حوريّة" في شقّة مقابل شقّته، تعود لعائلة يهوديّة سيق أفرادها إلى معسكر الإبادة في أوشفيتس، تعزف ابنتهم، أو شبحها، على الكمان.

وفي ما تدور معظم أحداث الرواية في عشرة أيّام أيلوليّة، يغطّي السرد مساحات هائلة من التواريخ والجغرافيّات في القرن العشرين "الطويل"، كالحرب العالميّة الثانية، ونكبة عام 1948، ومعركة الكرامة 1968، واجتياح لبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا 1982، والخروج من بيروت إلى تونس، والرجوع إلى فلسطين في عام 1994، ومعاناة الفلسطينيّين في الشتات ومعاملة الرسميّة العربيّة، والعودة إلى فلسطين وتأسيس السلطة الفلسطينيّة. ويمتدّ "زمن" الرواية إلى ما بعد "تزمينها"، لتغطية العامين: 2006، عام دخول شارون في غيبوبة الموت - الّذي أُعلن رسميًّا في 11 كانون الثاني (يناير) 2014 – و2007، عام أحداث الانقلاب والانقسام الدامي في غزّة.

وقبل الانتقال إلى المقولة العليا الّتي تدشّنها الرواية، ينبغي إضافة هامش من سيرة الروائيّ، يُضيء بعض ما في الرواية من ثنائيّات الاشتباك. فكما يفيد ريبورتاج في ملحق "أيّام الثقافة" في (26/ 10/ 2004)، بعنوان: "رواة المدن: يوميّات رام الله - هامبورغ"، نظّم "معهد غوته الثقافيّ" الألمانيّ مشروعًا يهدف إلى "إتاحة الفرصة لكتّاب من ثقافتين مختلفتين؛ للاطّلاع مباشرة على ثقافة الآخر، ومعاينتها من دون أفكار مسبقة، لاكتشاف المدهش والمختلف"، وكتابة يوميّات تلك التجربة. وضمن هذا المشروع زار الروائيّ الألمانيّ نورمان أولر رام الله، بالشراكة مع "مؤسّسة عبد المحسن القطّان"، وزار الروائيّ أكرم مسلّم مدينة هامبورغ، وحلّ ضيفًا على "بيت الثقافة" هناك. وبينما جاءت يوميّات أولر عن رام الله إخباريّة - سياسيّة، تراوحت بين وصف لقائه بمحمود درويش ونقاش مجريات الحياة الفلسطينيّة، من: شعر، وجدار، وسلام مستحيل، ومعاناة، ومحاولة "تهريب" عجوز فلسطينيّ إلى القدس... جاءت يوميّات مسلّم تأمّليّة في ثقافة الهامش، وكيف يمكن الهامش أن يكون مُعلّمًا، ومَعلمًا، لما يدور في مركز هامبورغ.

روى مسلّم مشاهداته حول عرض موسيقيّ لفرقة برازيليّة، بتأثّر واضح بالراحل حسين البرغوثي في وصف غرائبيّة مدينة هامبورغ: من الرجل ذي الجديلة المجدولة، إلى الجمهور السعيد، إلى الرجل الفضّيّ الّذي يمثّل "التمثال" المتحرّك، ويتحايل على الناس ويبتزّهم للحصول على المال. ثمّة مكر ساخر تجاه السياق الألمانيّ في قصّة مسلّم، حول إمكانيّة النجاح في "التفاوض"؛ فهو - بصفته فلسطينيًّا - يفاوض إسرائيل منذ "مؤتمر مدريد" إلى اليوم، يعرف جيّدًا معنى أن "يعلق" في مفاوضات مع "تمثال" ألمانيّ، يشبه الكائنات الغرائبيّة في "ألف ليلة وليلة"، الّتي لا تلبث أن تطير أو تفارق المشهد، تاركة "إبرة" مغروزة في مكانٍ ما توضّح المعنى. بحث مسلّم عن إبرة المعنى في التمثال فلم يجدها، وما كان من التمثال، في نهاية المطاف، إلّا أن لملم نقوده وأغراضه، وغاب في الزحام.

إنّ في هذا الهامش السياقيّ ما يفصح عن الكثير، في ما يتعلّق بتواريخ الرواية وجغرافيّاتها، وفيه أيضًا ما يشي بمستوى المنازلة مع المركز الأوروبّيّ، وبخاصّة في "ملعبه الألمانيّ"، كما يصفه مسلّم في حواراته، الّذي أتاحه مشروع التبادل لـ "الاطّلاع مباشرة على ثقافة الآخر ومعاينتها!"، لكن ما وفّره، على نحو أفضل، هو الجهد الهندسيّ والزرع المعرفيّ الهائل المبذول في الرواية؛ إذ بعيدًا عن الجرس الخطابيّ العالي والبلاغة السياسيّة المكرورة، يباغت مسلّم "المتوقَّع" في كلّ لحظة من لحظات الرواية، بما هو خارج "التوقُّع"؛ وذلك عبر "مكر روائيّ" و"هندسة سرديّة" جرى إنضاجهما على نار الغيرة الهادئة من غياب طال أمده؛ لتقديم "لائق" لضحيّة صبرا وشاتيلا. ومسلّم؛ إذ يهدي روايته إلى ليلى شهيد، لإسهامها الرياديّ في تحويل المجزرة من حدث مُفجع إلى مسألة ثقافيّة، وإلى بيان نويهض الحوت، إعجابًا بكتابها المذهل "صبرا وشاتيلا - أيلول 1982"... لا يخفي حقيقة قضائه "أربع ساعات في شاتيلا"، مثل جان جينيه، وممارسته "الرقص بين الموتى" مع كاثرن ينسكوفيتش، ومحاولته "التشفّي" مع آخرين جعلوا من رحيل شارون بلا محاكمة قضيّة فلسفيّة.

المقولة السياسيّة: لا تأبيد لضحيّة، ولا قداسة لجلّاد

برهافة جراحيّة بالغة الحساسيّة، تنتقل "بنت من شاتيلا"، سرديًّا، بين "الملعب اللبنانيّ" و"الملعب الألمانيّ"، وقد مُنحت غير لسان روائيّ؛ لتؤكّد أنّ الخطيئة الأولى هي في شرَه المركزانيّة الأوروبّيّة، الّتي أنتجت "عقلانيّتها" التنويريّة المشروع الاستعماريّ في فلسطين، في حين أنتجت، بالتزامن، المحرقة النازيّة في ألمانيا. إنّ الرواية - وهي تدرك أنّ الفلسطينيّ لا يزال مطالبًا بتقديم براهين على جدارته بدور الضحيّة - لا تكتفي بالسخرية من - بل تنحاز إلى - تسخير تاريخ العنف الاستعماريّ، لمنح لسان للضحيّة الفلسطينيّة، الّتي صار بوسعها التعبير عن كلّ ضحايا العالم، سواء كان جلّادهم: رايخ ألمانيّ، أو جيش صهيونيّ، أو كتائب "لبنانيّة".

هنا، تستعيد الرواية تنظيرات إدوارد سعيد حول موقعيّة الضحيّة الفلسطينيّة وترحالها - تاريخيًّا - من "مجتمعات المقاومة" إلى "مجتمعات المعاناة"؛ ففي معرض تفكيكه للصهيونيّة من وجهة نظر ضحاياها، يفضح سعيد الروابط العضويّة بين المشروع الصهيونيّ والإمبرياليّة الأوروبّيّة على مستوى النظريّة، والتنافذ الفعليّ بين الانتداب البريطانيّ والاستعمار الاستيطانيّ الصهيونيّ، على مستوى التطبيق في استعمار فلسطين، والتبعات الّتي نتجت عن ذلك التماهي على الشعب الفلسطينيّ الأصلانيّ في البلاد. ورغم بلاغة سعيد الرؤيويّة، إلّا أنّ مقترحاته للحلول اتّسمت بــ"التصالحيّة"، حين دعا إلى إعادة هندسة الذاكرة لدى "مجتمعات المعاناة" من الاستعمار، على أن تكون "انتقائيّة". لقد أدرك سعيد مسؤوليّة القوى الاستعماريّة عن هذه الخطايا التاريخيّة، في التقسيمات الكبرى في العامين 1947 - 1948، إلّا أنّ بعض الجماعات الدينيّة المحلّيّة تواطأت مع الاستعمار، وصارت رأس حربته، كالحركة الصهيونيّة الّتي اتّخذت من وجود ذاكرة مشرقيّة وتاريخ غربيّ لليهود ذريعة لبناء أسطورة "عودة" استعماريّة؛ فصارت صنوًا للمشروع الاستعماريّ، بعد أن كانت جزءًا منه. يتّخذ سعيد من النكبة الفلسطينيّة حالة مثاليّة على "الذاكرات المتنافسة والتواريخ المتنازعة في جغرافيّات ما بعد التقسيم"، لكنّه يدعو إلى ألّا تكون ذاكرة الفلسطينيّين كلّيّة الاحتواء All Containing، آخذًا بعين الاعتبار طبقات الذاكرة والتواريخ القائمة قبل التقسيم وبعده.

يلجأ سعيد إلى مخيال "فيونس المتذكِّر" في قصّة بورخيس، لنقد الذاكرة الوطنيّة الكلّانيّة الّتي تُصاب بالعمى تجاه "غيرها"، عبر ما تملكه من ذاكرة قرصانيّة، ترى بمنظار واحد لتاريخ "جماعات المعاناة" المتناحرة على المشهديّات المقسّمة استعماريًّا؛ من هنا جاءت مقترحات الحلول التصالحيّة في "سيمفونيّة المعاناة"، مضادّة لنموذج "فيونس"، ومبهورة بـ "لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا"، الّتي لاشت الفروق بين المستعمِرين والمستعمَرين. هنا، وقع سعيد - جزئيًّا - في دوّامة "لوم الضحيّة" الّتي لطالما حذّر منها، حين أحال المشكلة التاريخيّة للاستعمار إلى النرجسيّات المحلّيّة، وفشل - جزئيًّا - في مواصلة تسمية الاستعمار باسمه الحقيقيّ، حين طلب من "المتصارعين" القبول بالمقترحات السياسيّة والأخلاقيّة، القادمة من المركز الاستعماريّ نفسه. لم ينتبه سعيد إلى أنّ دعوته لـ "المواطنة العلمانيّة" للمستعمِرين والمستعمَرين، على حدّ السواء، لا يمكن قبولها حتّى وإن غلّفتها - بلاغيًّا - دعوات "تحويل الوعي الوطنيّ" إلى "وعي اجتماعيّ".

لم يقدّم سعيد حلولًا عمليّة، بمقدار ما قدّم مقترحات إنسانويّة وتنظيرات، حول ظهور الآخريّة والاعتراف بها، بكلّ ما يشتمل عليه هذا "الاقتراح" من دعوة ضمنيّة للتصالح مع الكيان السياسيّ للصهيونيّة، لا مع المكوِّن اليهوديّ من الهويّة الفلسطينيّة ما قبل الاستعماريّة، عبر ما أطلق عليه درويش مرّةً "أنسنة التاريخ".

المقولة الأخلاقيّة: لا نسيان، ولا غفران

في هذا السياق، ترفض الرواية - وبوعي أيديولوجيّ وسرديّ - الانزلاق إلى "مزاد المعاناة" الإنسانيّة، وتُرَّهات "التكافؤ الأخلاقيّ"، بين الضحيّة الفلسطينيّة وناجٍ يهوديّ من هول العنف الأوروبّيّ في المحرقة، صار جلّادًا، أو بين "سيّدة الأنقاض" الألمانيّة، و"سيّدة الحنّاء" الفلسطينيّة. وليس أدلّ على ذلك من رفض الراوي، ومن خلفه الروائيّ، الاشتراك في سيرك تعريف الإرهاب، وزيارة "متحف المحرقة"... بل يدلف، بلا تلعثم، إلى رفع مستوى الضحيّة الفلسطينيّة كنموذج كونيّ، من خلال القصص الثلاث الّتي يسردها "الشابّ الأنيق" للجمهور، غير الأنيق (ص 123)، عن صور الاغتصاب: من فلسطين، إلى لبنان، إلى أوروبّا.

تُساجل الرواية مقولات محمود درويش، حول "تقاطع المصائر التاريخيّة" و"اختلاط الناي في الناي" لضحايا الصهيونيّة؛ وذلك عبر نفيها لإمكانيّة وجود لضحايا الضحايا، وقدرة ضحيّة ما على احتكار الدور، ومنح نفسها قداسة، وقد صارت جلّادًا. وعلى الرغم من أنّ مفهمة الضحيّة لدى درويش أمرٌ شائك، إلّا أنّ مقولاته العديدة حول مفهومَي النصر والهزيمة في الصراع، جنّبته التلعثم في تمثيل موقعيّة الضحيّة، الّتي لا تركن إلى "قدريّة" تلك الموقعيّة في معركة التحرير. وقد اتّخذ درويش من الضحيّة الطرواديّة، استعارة كونيّة لتدشين مقولة الضحيّة أخلاقيًّا، حين تكون "منتصرة باللغة، مهزومة بالتاريخ"؛ فأعلن أنّه "شاعر طرواديّ" يقرأ النصر كلحظة موت ولحظة حياة في آن معًا من خلال الأدب، لحظة تحويل لسرديّة تاريخيّة، لا يغدو فيها الأدب وسيلة لهزيمة الموت فحسب، بل وسيلة لهزيمة ذاكرة الهزيمة نفسها. يفكّك درويش تعقيدات العلائق التاريخيّة لمتلازمة طروادة عبر روايته لتاريخ الغياب، والمأساة الفلسطينيّة الشبيهة الّتي أسهمت المركزانيّة الأوروبّيّة، وما نشأ عنه من "مسألة يهوديّة"، في إعادة إنتاج تاريخ طرواديٍّ حديث للشعب الفلسطينيّ، لكن درويش لا يخفي تمنّيه لو كان في معسكر المنتصرين، ليمتحن موقفه الأخلاقيّ في النضال إلى جانب الضحايا.

ولأنّه آمن أنّ التاريخ ليس قاضيًا، بل هو موظّف؛ فقد كان مهجوسًا بتاريخ "الهنود الحمر"، والأرمن، والجنوب إفريقيّين... ذلك أنّ التاريخ، وإن لم يُعِد نفسه، فإنّ مأساة التاريخ تتولّى المهمّة، عبر استنساخ سياسات النسيان، والغفران، وإعادة "الانسجام" الّذي غالبًا ما يُترجَم خطأ بـ "المصالحة التاريخيّة". لقد سخر من فكرة المحكمة ما دام الضحايا يجري تجريمهم، والاستكثار عليهم استخدام شعار ليس من اختراعهم: "لن ننسى، ولن نغفر". لكن جاك دريدا، أخذ هذه السخرية على محمل الجدّ، واستكنه التناقض الكامن في مقولة "الغفران الحقيقيّ"، الّتي تتطلّب من الضحيّة فعليًّا تقديم معونة أخلاقيّة لجلّادها، وذلك بفحص حالة جنوب إفريقيا ما بعد "الأبرثايد"، وكيفيّة مواجهة المآسي التاريخيّة، والتوتّر القائم بين "المصالحة" عبر التوسّط و"المصالحة" المشروطة، و"الغفران الخاصّ". لقد حاجَّ دريدا أنّ "الغفران يجب أن يشتمل على "طرفين": الضحيّة، والجلّاد؛ إذ إنّ الغفران لا يمكن تحقيقه إلّا على مستوى "طرفين"، وفور تدخُّل طرف ثالث، كجسم قضائيّ، فإنّ الهدف لا يغدو الغفران، بل المصالحة، الّتي حين تبدأ فإنّها تتضمّن ضرورة فهم "الآخر"؛ أي فهم "الضحيّة" لـ "الجلّاد". لكن الاستثناء الكبير من ذلك أنّ ثمّة جرائم لا يمكن غفرانها ضمن أيٍّ من الأطر الثلاثة الآنفة، وهي الجرائم الّتي تُفقد الإنسان قدرته على المغفرة جرّاء وحشيّة الجلّاد. وعلى الرغم من "عقلانيّة" المصالحة ولاعقلانيّة الغفران، إلّا أنّ دريدا لم يحاجج ضدّ جدوى المصالحة لتيسير الشفاء الوطنيّ، الّذي لم يتورّط أيٌّ من طرفَيه في مشروع استعماريّ، لكنّه حاول أن يخلّي بين المصالحة والغفران؛ وذلك من خلال وصفه للغفران الخالص العصيّ على التحقّق، حين يجري تأطيره في المأساة الوطنيّة.

المقولة الجماليّة: لا بَكَم، ولا ثرثرة

وللتحقّق من وصول هذه الموقعيّة النبيلة إلى الضحيّة الفلسطينيّة؛ يشتغل مسلّم بأسلوب "الشوكة الرنّانة"، في الهندسة السرديّة و"البديعيّات" الأيديولوجيّة الرهيفة، على تتبّع الكابوس النكبويّ المستمرّ، الّذي كرّسته المركزانيّة الأوروبّيّة، والاستعماريّة الصهيونيّة، والرجعيّات العربيّة، من "الفاصل" الأوّل حتّى "الفصل" الأخير في الرواية. وبذا، فقد تغلّبت الرواية على معضلة "بَكَم الضحيّة"، الّتي كرّس إلياس خوري عمرًا من النضال لمنازلتها سياسيًّا وفكريًّا وروائيًّا، في الصراع الطويل بين "الوجود الفلسطينيّ" و"التفسير الصهيونيّ" لمعنى فلسطين، في مسار "النكبة المستمرّة". وبالتركيز على "فكرة فلسطين" السعيديّة، أطلق خوري أسئلته الثلاثة: "لماذا على الفلسطينيّين تقديم الحلول؟ ومتى كان على الضحيّة مسؤوليّة إنقاذ الجلّاد؟ وهل ثمّة حلّ تاريخيّ لمسألة فلسطين بلا المرجعيّة الأخلاقيّة الّتي تتأسّس على العدالة؟ وقد شكّلت هذه الأسئلة روافد لسؤال مركزيّ أكبر، مؤدّاه: كيف يستطيع الحضور اكتساب حكايته وسردها لإنجاح "شرعيّة الحضور والبقاء"، في مقاومة "لاشرعيّة التأويل والغياب"؟ وللإجابة عن هذا السؤال العسير، قدّم خوري مبدأين ناظمين، لا بدّ للفلسطينيّين من اعتبارهما من الثوابت السرديّة والأخلاقيّة لمظلمتهم الكبرى، يمكنهما إنقاذ الحاضر، بصفته ماضيًا مستمرًّا، من غواية "التأويل" و"المقارنة".

أمّا "التأويل" فيحظر على الفلسطينيّ الرضا بما رُشق به من بَكَمٍ في النتاجات الثقافيّة الصهيونيّة، والعربيّة أحيانًا؛ ذلك أنّ "بَكَم الأدب هو جزء من بَكَم التاريخ". والبَكَم جزء من عدم قدرة الضحيّة على كتابة الحكاية، وخاصّة حين يكون فهم الآخر - النقيض للحكاية أنّها ليست صراعًا بين "حضور وتأويل" مثلما اقترح سعيد، وإنّما بين "حقّ مطلق وحقّ مطلق" مثلما أعلن عاموس عوز؛ قاصدًا إدخال الاستعمار الاستيطانيّ الصهيونيّ عنصرًا تكوينيًّا في التراجيديا الفلسطينيّة. وأمّا "المقارنة" بين النكبة والمحرقة فمحظورة على الفلسطينيّ، وعلى غيره؛ وذلك بسبب مأساويّة الحدَثين المحضة، وتقاطع مصائر ضحاياهما الأفراد. ولعلّ الباعث الأكبر على التحرّز ليس المغايرة التاريخيّة في الكمّ أو النوع، أو في السمة العنصريّة للفاعل الّذي أنتج هول الهولوكوست وهول النكبة، وإنّما في أنّ الهولوكوست انتهت وتحوّلت إلى ماضٍ، بينما النكبة ما زالت حاضرة. ولعلّ أكبر خدمة سياسيّة وأخلاقيّة وجماليّة يمكن تقديمها للفلسطينيّين، إنقاذ حاضر مسارهم النكبويّ من تحوّله إلى ذاكرة؛ وذلك بإنهاء المظلمة التاريخيّة الّتي يختزنها هذا المسار، ولا يختزلها.

أخلاقيّة السرد في استنساخ الشاهدة

لم يكتب مسلّم ليندب مصير ضحايا المجزرة، بل ليعيد الاعتبار إلى "نبل اللغة" الّتي تُكتب بها المجزرة، أو "تُبكى" بها كما أفصحت "حوريّة" بطلة الرواية؛ إذ لا لغة تقدر على رواية المجزرة. وقد أبدع مسلّم في توظيف مستويات متعدّدة للسرد، عبر فواعل متعدّدة، منحت صوتًا للضحيّة. فالرواية الّتي تتوزّع على 25 كتلة كتابيّة، هي الإهداء، و12 فصلًا، و12 فاصلًا، كُرِّست - وباقتصار لغويّ مذهل - لصياغة شهادة عن المجزرة رغم استعصاء اللغة، وتفكّكها، وعجز الأنواع البلاغيّة كلّها عن رواية المجزرة (ص 110، 138-141)؛ وهذا ما حفّز الراوي، الّذي تلبّسه الروائيّ، إلى منح "لسان جديد لجثّة قديمة"، لا تندب البطل الفلسطينيّ، ولا تنعاه، ولا تسعى إلى "تفكيكه" قبل أن ينجز مهمّته، بل قدّمته كما يليق بتاريخه، حاملًا ما أمكنه من أخطاء، ومعتذرًا عنها، ومفتخرًا بما تمكّنه من بطولات، وصلاحيّة للرؤى، كما في فصلَي "الأب/ البنت" و"ملصق لشهيد بلا اسم".

وفي هذا السياق، لا بدّ من استدعاء مقولات دريدا ثانيةً، حول "سياسات الشهادة وجماليّاتها" في قراءته لبول سيلان، وبخاصّة في قصيدته الذائعة الصيت Aschenglorie "مجد الرماد"، الّتي يختمها بمقولته الفاجعة: "لا شاهد للشاهد". يقرأ دريدا هذه القصيدة تنافذيًّا، عبر خوارزميّة لغويّة بالغة التعقيد. ينطلق دريدا من مقولتين مفتاحيّتين مؤدّاهما أنّ دور العمل الفنّيّ يكمن في: أنّ اللغة تشكّل عالمها الخاصّ عبر إعادة تشكيل العالم باللغة المفارقة للإيديولوجيا، نحو إيجاد "أمن كلاميّ" في ما يعد به النصّ؛ ومن ثَمّ نزع قناع النصّ بوصفه قناعًا لتدشين شعريّة النصّ الّتي تشرق من داخله، وإن كانت بداهة السياق يهزمها وصف النصّ بأنّه "نظام مُحيل إلى ذاته". تشتمل هذه القراءة على مغامرة تفسيريّة لمعنى "الإدلاء" بشهادة في تاريخ معيّن، تشتبك مع شعريّة النصّ - اللغز على مستويات: التوقيع، والغلق، والسبر، والكشف.

يعلم دريدا أنّ سيلان وحده هو من يملك مغاليق النصّ ومفاتيحه، في هذه القصيدة العصيّة على الترجمة، وإن كانت تحيل إلى حدثيّة المحرقة النازيّة. ولكن هذه الفاجعة هي الّتي تمنح "المعنى" لاستحالة وجود "شاهد للشاهد"؛ ذلك أنّ الرماد، كنهاية أنطولوجيّة، يحمل في صميمه الدليل على فناء الدليل، وبالتالي استحالة وجود شاهد على فناء الدليل الّذي لا تسعفه ذاكرة ولا أرشيف، وبالكاد يسعفه وجود "ناجين"، هم فاضحو الفناء وفضيحته في آن معًا. هنا، حيث تتشكّل "المعضلة الفكريّة" Aporia بين الوجود والعدم، يكمن المعنى، ويكمن عدم - إمكانيّة الترجمة للشاهد؛ إذ يغدو كلّ ما بالإمكان فعله هو تدشين شهادة - متعالية Meta-Witnessing تتحلّى بقدر عالٍ من المسؤوليّة من قِبَل: قاضٍ، أو مؤرّخ، أو ناقد.

تجرّب هذه القراءة العسيرة الأصل الألمانيّ للقصيدة، وتقارنه بالترجمات الفرنسيّة والإنجليزيّة، من دون أن تغفل الأصول اللاتينيّة والإغريقيّة لأصول الكلام الّتي تُحيل على "الثنائيّة الأنطولوجيّة لفعل الشهادة"، ولكن بإغفال تامّ للمرادفات العربيّة، ولكن مهما اختلف التحليل اللغويّ، الّذي لا ينجو من التأويل، فإنّ فعل الشهادة لفاعله الأوّل يقتضي - بالضرورة - النجاة من هول النار والرماد والدم، حتّى تتمّ الشهادة من قِبَل الشاهد الّذي بقي شهيدًا – مع وقف التنفيذ - لا ليدشّن الحقيقة، بل ليقدّم دليلًا عليها، وقرينة لتحقُّقها تاريخيًّا حين يكون "قرينة على القرينة". هنا، لا تغدو الشهادة - كما تبدو لدريدا - للإثبات عبر "الكينونة - هناك" لحظة الحدث، بل تصير وعدًا بإنتاج ما يثبت، أو يدلّل على بعضٍ من الحقيقة ليس إلّا.

وللإفادة من هذا التنظير، لفهم استعصاء اللغة في وصف هول المجزرة في شاتيلا، فلا بدّ أوّلًا من التسليم بنفي إمكانيّة وجود "شاهد على الشاهد"، على المستوى السرديّ، للقول إنّ الراوي الّذي صنعه الروائيّ شاهدًا على الشاهدة، لم ير ما رأته الشاهدة الأولى حوريّة، ولن يراه؛ فهذا الغياب المباشر لعدم إمكانيّة النفاذ إلى موضوع الشهادة، هو ما يجعل غياب وجود "شاهد على الشاهد" أمرًا واقعًا، اللهمّ لمقتضيات الرواية، بالمعنى الفنّيّ لا بالمعنى التاريخيّ؛ أي الافتراض ضمنيًّا بصدق الشاهدة - الناجية، صدقًا لا يحتمل إخضاعه للتفكير الرتيب، حتّى لو كانت الشهادة تتضمّن الصمت عن كثير ممّا حدث فعليًّا؛ الأمر الّذي لا يُنجي من إمكانيّة الانزياح، عمّا حدث فعليًّا، تحت أثر الصدمة، أو الهلوسة، أو ضعف الذاكرة.

إنّ استعصاء الرواية Witnessing والتحليل، يقتضي – بالضرورة - توسُّل الدراية والتأويل؛ ذلك أنّ غياب المعنى، أو عدم إمكانيّة إيجاده، يستدعي سلوك منحنًى تعويضيّ لعدم الفهم، يرافقه شعور عالٍ بالمسؤوليّة الأخلاقيّة في "خلق" شاهد مزدوج، غير قابل للانفصام، يكشف قناع الراوي ومكر الروائيّ في آنٍ معًا، بانتظار فعل النقد الجماليّ الّذي يُعيد للنصّ اعتباره بجرِّ التاريخيّ، والسياسيّ، وحتّى الأيديولوجيّ، إلى أرض النصّ - المعركة. هنا يبدع مسلّم في استنفاد الاحتمالات الثلاثة الّتي تناهى إليها تنظير دريدا: أن يكون شاهدًا نيابةً عن الشاهدة، و/ أو يكون شاهدًا على التحالف النادر بين السرّ - الموت الّذي لم تفصح عنه الشاهدة تمامًا، و/ أو يكون شاهدًا على الشاهدة كاملة - الإحاليّة Self-referentiality إلى ذاتها... ويا لها من مسؤوليّة في إعادة تمثيل الموت! إذ "كلُّ تمثيلٍ تمثيلٌ".

خلاصة القول أنّ الشاهدة - الناجية، وعبر ما تبوح به عن هول المجزرة، هي القادرة على "منح إذنٍ بالسرد" للروائيّ، حقيقةً لا مجازًا؛ إذ إنّه - وبعد ذلك "الإذن" الّذي لطالما أُجهد سعيد في تثبيت حقّ الفلسطينيّ فيه - يبقى صمت الرواية هو صوت ممكنها الوحيد.

* تُنشر هذه المقدّمة النقديّة بالتزامن بين ملحق "أيّام الثقافة"، و"فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة"، و"الحدث الثقافيّ".

شاعر وناقد من القدس، وُلِدَ لعائلة لاجئة من الرملة. يعمل أستاذًا للفلسفة والدراسات الثقافيّة والعربيّة في جامعة بيرزيت، وباحثًا في مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة، وأستاذًا وباحثًا زائرًا في العديد من الجامعات والمراكز العالميّة. يتمحور عمله الفكريّ على القوميّة، وسياسات الهويّة، والشعريّة العربيّة، والترجمة، ويتركّز نقده الفنّي على التعبيرات البصريّة للهويّة الفلسطينيّة. صدرت له مؤلّفات في الشعر، والترجمة، والنقد، منها: 'حكايا راحلة' (شعر، 2010)؛ أطروحة حسين البرغوثي «الصوت الآخر: مقدّمة إلى ظواهريّة التحوّل» (ترجمة، 2017)؛ «درويش السياسيّ: دفاعًا عن الفروق الصغيرة» (نقد، 2017).