’تفصيل ثانويّ‘... النكبة على أطراف الأصابع

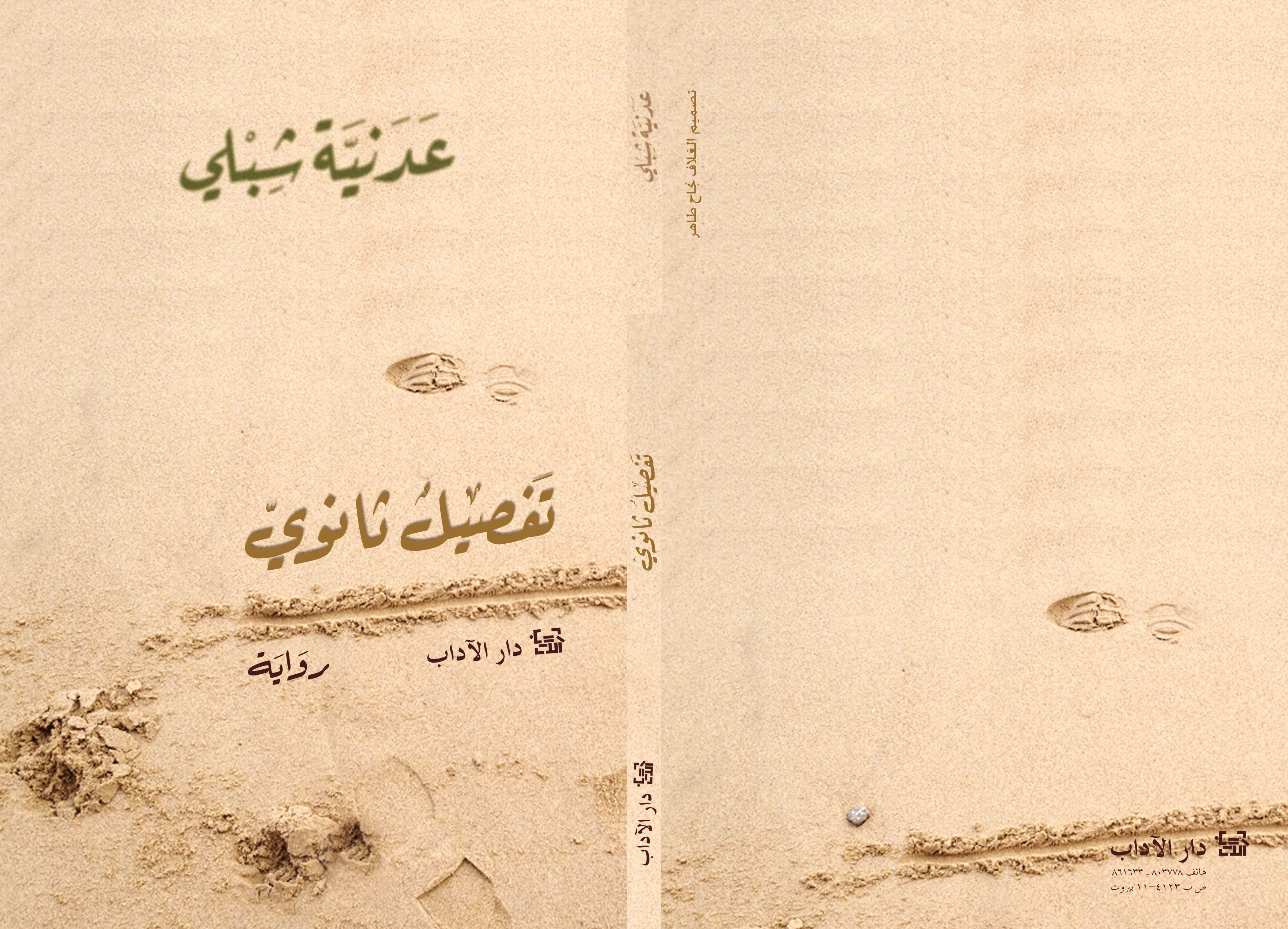

تثير رواية «تفصيل ثانويّ» لعدنيّة شبلي، الصادرة عن «دار الآداب» (2017)، تساؤلات عدّة؛ تساؤلات حول المعاني الّتي تحملها خيارات الكاتبة، فإنّ كيفيّة ما تقول هو ما تقصد أن تقول.

في هذه المقالة، حاولتُ تقصّي الخطّ الفاصل ما بين الأسلوب وحرّيّة الكتابة، وبين الانتقائيّة والرقابة الذاتيّة، وصراعات اتّخاذ القرار على منضدة الكاتب.

فكّرت في اعتماد المؤلّفة كلمة أو تفصيلًا ما وتكراره، كأكل العلكة أو استخدام وصف ’النتنة‘ لرائحة الفتاة العربيّة، وتساءلت: هل هي رائحة الخوف؟ هل رائحة الخوف نتنة؟ أهي رائحة الجريمة؟ وكيف لم تنجح قطعة صابون ’الخواجات‘ في تخليصها من رائحتها؟ إضافة إلى تساؤلات أخرى حول الأفعال الّتي تقوم بها شخصيّات الكاتبة والمواقف المترتّبة عليها في الرواية وفي سياق الواقع، مثلًا؛ هل نعتبر الضابط الصهيونيّ المجهول الهويّة بطلًا أنقذ الفتاة العربيّة من عذاب الاغتصاب؟ أنعتبره إنسانًا لأنّه أبقى على حياتها، ونظّفها من رائحتها النتنة، واقترح إيجاد عمل لها في مطبخ معسكره، أم على النقيض من ذلك كلّه نراه مختطفًا للشاهدة الوحيدة على مجزرة؟ مجرمًا؟ قاتلًا؟ مشوّهًا للحقيقة والتاريخ؟ محتلًّا؟ لماذا لم يقتلها حين قتل كلّ مَنْ كانوا بجوارها؟

كذلك السؤال حول مبنى الرواية، هل جزؤها الأوّل - وهو اقتباس لمقال صحافيّ - يُعْتبَر مقدّمة تاريخيّة تساعدنا في تقصّي أثر النكبة الّذي لا نزال نعيشه؟ لِمَ نُشِر المقال في مصدره المتخيّل؟ وفي أيّ مناسبة؟ لماذا تختار المؤلّفة عدم منح أسماء للشخصيّات والأماكن؟ هل يكفي أن تولَد شخصيّة ما في تاريخ حادثة ما لتخوض رحلة بحث وتقصٍّ، محفوفة بخطر التعرّض لرصاصة جنديّ أو شرطيّ أو مستوطن؟ هل ما يربطنا اليوم بالنكبة مجرّد تقاطع تواريخ؟

تفصيل ثانويّ جدًّا

من مساحته الّتي كانت جرداء شاسعة قبل أن يأتيها الاستيطان اليهوديّ فيحوّل القفار إلى حقول منتجة – كما يدّعون - تنطلق الحكاية. تتحرّك شخصيّات نكرة كجنود على لوح شطرنج، لا يميّزها عن بعضها بعضًا إلّا تعريفاتها الوظيفيّة العسكريّة، وبعض تحرّكاتها في الحيّز السرديّ، بين كثبان الرمل الباهتة اللون، تترك على أرض الواقع جرحًا لم يُشْفَ، لكنّه يبدو في هذه الرواية مثل ندبة تكاد تُرى، أطلق عليها أصحاب الأرض اسم ’مجازر‘.

إنّ خيار الرواية جعل الضابط مجهولًا ينقذ الفتاة مرّتين (...) يدفعني إلى أن أفكّر في الفرص. لقد أعطانا الاستعمار فرصة لنعيش لكنّنا خسرناها، خسرناها لأنّنا صمتنا، وخسرناها لأنّنا لم نتوقّف عن البكاء...

في الثالث عشر من آب (أغسطس) في عام 1949، عندما كان ظلّ النكبة لا يزال جاثمًا بكلّ ثقل، ولمّا تكن الأرض قد استوعبت بعدُ ما حلّ فوقها، تُقْتَل امرأة عربيّة فتيّة، وتُدْفَن في رمل الصحراء، يتزامن ذلك، بعد 25 عامًا، مع ولادة امرأة عربيّة أخرى، في مكان قريب وحيثيّات بعيدة. لكنّ ذلك تفصيل ثانويّ، ثانويّ جدًّا مقارنة برهبة السياق الواسع لكلّ هذه الحكايات، وأخرى لمّا يحكِها أحد بعدُ عن النكبة. إنّ تقاطع الحدثين على تشابه التواريخ يجعل الرواية تستعيد في ثلثها الأوّل قصّة الحدث الأكثر قِدَمًا، وتتبعه لاحقًا بالحدث الثاني الّذي أُسْقِط عليه هول الحدث الأوّل.

في ثلثها الأوّل، تسرد الرواية حكاية ضابط من الفترة الّتي استوطنت فيها خيام جنود الحركات الصهيونيّة جنوب غرب فلسطين، وراحوا يجوبون الصحراء مرارًا وتكرارًا؛ بحثًا عن متسلّلين قد يعبرون حدود الدولة الجديدة ويهدّدون أمنها، قد يكون هؤلاء من المصريّين أو من الفلسطينيّين الّذين هُجِّروا جنوبًا. في إحدى جولاتها تصطدم كتيبة جنود ببعض العرب وجمالهم قرب نبع ماء، فيقتلونهم جميعًا، جميعًا بشرًا وحيوانات، سوى فتاة كانت تتكوّر مختبئة في زاوية ما، شاهدة على ما حدث، تُساق نحو المعسكر غنيمةَ حرب على يد القائد، الّذي رافقنا اشتداد آلامه قبل بضع صفحات وهو يداوي نفسه من لسعة زاحف آخذة بالتفاقم.

يأخذ الضابط الفتاة إلى المعسكر، حيث تتحوّل إلى حكاية تشغل بال القارئ وتدمي قلبه. لم تذكر الرواية عمرها، إلّا أنّها كانت فتاة، يتدفّأ الضابط المصاب بحرارة جسمها حين تسري قشعريرة الألم في جسده، ويستغلّ جمع من الجنود جسدها في صورة تغيب عن السطور، لكنّها تضرب الخيال بكلّ قوّة. لكنّ الضابط، المثير للجدل، يقودها من قيظ آب نحو ظلّ سقيفته، ويمطرها بماء من الخرطوم، وينزع عنها ثيابًا لم تلمس الصابون أيّامًا، وربّما أشهرًا، وينادي مَنْ يقصّ شعرها حتّى الأذنين؛ ليبيد ما قد يزدهر فيه من حضارات حشريّة، ويهدّد بالبندقيّة مَنْ يفكّرون في العبث بها من جنوده، وحين يقتلها أخيرًا بعد انتهاك روحها يبدو قراره كقتل رحيم لفتاة تعرّضت - ولا تزال - لخطر تكرار اغتصاب جماعيّ، على يد جنود الحركات الصهيونيّة الّذين باتوا جيشًا نظاميًّا لدولة حديثة النشوء.

إنّ خيار الرواية جعل الضابط مجهولًا ينقذ الفتاة مرّتين – مرّة من القتل ومرّة من استمرار اغتصابها - يدفعني إلى أن أفكّر في الفرص. لقد أعطانا الاستعمار فرصة لنعيش لكنّنا خسرناها، خسرناها لأنّنا صمتنا، وخسرناها لأنّنا لم نتوقّف عن البكاء، وخسرناها لأنّنا تركنا الخوف ورائحته النتنة يستبدّان بنا. كم أراها خطيرة إمكانيّة التفسير هذه! لكنّ خطورتها تزداد إذا ما فسّرها آخرون على هذا النحو أيضًا، ورؤوا في نصّ الرواية ما يشي بحصّتنا في خسارتنا، أو اجتهاد المستعمِرْ في إبقائنا أحياء. في المقابل، وإذا ما أردت أن أستوعب أمرًا آخر على النقيض من سابقه، فقد أرى في قتل الفتاة على يد الضابط محوًا لأيّ شهادة على المجزرة، لكنّ عظامها الّتي آوتها الرمال ستجعل هذه الرغبة مستحيلة، فإن خمد صوتها فستصرخ عظامها، وبهذا يكون موقف الرواية من محاولات تشويه الحقائق واضحًا ومنصفًا ومنحازًا بصدق إلى الحقّ.

تدخلنا الكثير من التفاصيل في بداية الرواية في حالة من عدم اليقين حول خيارات الكاتبة؛ إذ تكرّر في غير موضع أنّ رائحة نتنة تصدر عن الفتاة الأسيرة، حتّى بعد أن لامس جسدها الماء والصابون، وهُذِّبَ شعرها، ولبست ثيابًا تشبه ثياب العسكر، حتّى بعد أن قتلوها بسبع رصاصات بقيت رائحتها نتنة؛ فلماذا كلّ هذا التوكيد؟ وكيف لم تنجح قطعة صابون ’الخواجات‘ في تخليصها من رائحتها؟

رائحة الخوف

قد تكون رائحة الخوف، أو رائحة الجريمة، ويجوز أن أرى في الرائحة مجازًا لرابط لا يمكن نزعهما عن المكان وأصحابه، مهما حاول المستعمِر ذلك، فلن ينزع عنّا صفات وُلِدَت فينا، ولن نكون يومًا جزءًا من مجموعته وإن بدونا ظاهريًّا مثلها؛ لكنّ خيار الكاتبة إلصاق صفة النتانة بها يجعل تفسيري هذا مهينًا لعلاقة أيّ عربيّ بأرضه.

هذا الثلث الأوّل، الّذي يتّضح لاحقًا أنّه اقتباس مباشر لمقال كتبه صحافيّ إسرائيليّ؛ كُتِبَ في مطلع الرواية على شكل قصّة يصعب فهم الهدف من الافتتاح بها وكتابتها على هذه الصورة. إذا اعتبرناها أسلوبًا فنّيًّا فهو جميل، أن نقرأ قصّة ثمّ ننتقل بشكل حادّ إلى مكان وزمان آخرين؛ لنكتشف لاحقًا الرابط بين القصّتين. لكنّ افتتاح الرواية بنصّ كتبه صحافيّ إسرائيليّ كقصّة بطوليّة لضابط يقوم بواجبه مكابرًا على الجرح، فيه تقديم لروايتهم على روايتنا، وفيه تعظيم لما قدّموه من أجل ما سمّوه وطنهم، وفي حيثيّات القصّة ما يجعل القارئ يتعاطف ويشفق على الضابط الّذي يبرز رغم وظيفته العسكريّة؛ كونه إنسانًا يتألّم كلّما تزايد قيح جرحه. تزداد إشكاليّة هذا الخيار في عدم تسمية الشخصيّات والأماكن؛ لأنّ ذلك يجعل الرواية تلزم منطقة الراحة، وتعفيها من نبش الأرشيف الحقيقيّ، واستحضار مجازر حقيقيّة، وضحايا، ومجرمين حقيقيّين لهم أسماء وتواريخ وصور.

يثير هذا الكمّ الكبير من التساؤلات، الّذي تستفزّه الرواية، القلق أيضًا؛ فحتّى لو كان العمل الأدبيّ مسرحًا للخيال، تقتضي بعض الحكايات توخّي الحذر والدقّة في ألّا تُفْهَم على غير شكل، وألّا تسبح في بحر الضباب والمساحات الآمنة، فتفاصيل النكبة وتاريخ فلسطين يفرضان ذلك.

الشهادة في منطقة (A)

في ثلثيها الآخرين تتّبع الرواية حكاية امرأة ما، نكرة هي الأخرى؛ لا اسم لها ولا ملامح، تبدأ حياتها من تلك اللحظة الّتي نعرف أنّها وُلِدَت يوم مقتل الفتاة على يد جنود الاستعمار، بفارق خمسة وعشرين عامًا. يشكّل تقاطع التاريخ ونشر المقال حافزًا لهذه المرأة كي تخرج لتقصّي الحقيقة، دون أن نعلم طبيعة العلاقة بين المرأتين. لا تبدو مصادفة التواريخ كافية ولا منطقيّة لتخوض ساكنة رام الله؛ صاحبة بطاقة الهويّة الخضراء، رحلة محفوفة بخطر التعرّض لرصاصة جنديّ أو شرطيّ أو مستوطن؛ بحثًا عن مدفن فتاة قُتِلَت – مثل الكثير من الفلسطينيّين – في عام 1949. إنّ تعرّف الحادثة من خلال نصّ إسرائيليّ يعيدني من جديد إلى دائرة كتابة التاريخ الّذي يحاول الأقوى احتكاره، لا الأصدق.

في نصّ سرديّ وصفيّ جافّ، يمتدّ طويلًا على صفحات الرواية، نرافق مَنْ قرّرت الخروج من رام الله للبحث عن بقعة دُفِنَت فيها الفتاة؛ الفتاة تلك، بلا اسم، من بداية الرواية، هل تذكرونها؟ الكثير من التفاصيل المتلاحقة بكثافة وسرعة تفتقر إلى الحوارات، تعمّدت الكاتبة كتم صوت الشخصيّات، وأبقت الحرّيّة للراوي ليقول ما يشاء؛ فيجعل الأخير البطلة تتحرّك على محاور المناطق الّتي تسمّى إسرائيليًّا بـ (A, B, C)، وتتجوّل في الأرض كمَنْ تمتلكها؛ فتحصل على هويّة بلون وختم إسرائيليّ دون معاناة، وتحصل على سيّارة مستأجرة بلا معاناة، مدعومة بزملاء في العمل "يحضرون في الحال"، وهم مستعدّون للمغامرة بمصيرهم في بلاد لا يحكمها قانونهم ولا أبناء شعبهم، تتذلّل الحواجز، وتبرد فوّهات بنادق الجنود، وتصبح الأرض الفلسطينيّة فجأة جنّة لمَنْ يعيشون فيها، على الرغم من تصريح البطلة بأنّها لا تحبّ الحياة، وجهدها ينصبّ على البقاء على قيد الحياة.

تعمّدت الكاتبة كتم صوت الشخصيّات، وأبقت الحرّيّة للراوي ليقول ما يشاء؛ فيجعل الأخير البطلة تتحرّك على محاور المناطق الّتي تسمّى إسرائيليًّا بـ (A, B, C)، وتتجوّل في الأرض كمَنْ تمتلكها...

إذا كانت هذه الجزئيّة من الرواية تهدف إلى إيصال حقيقة إلى القارئ غير الفلسطينيّ عن طبيعة التقسيمات، والتقييدات المتعلّقة بلون بطاقة الهويّة، والحدّ من حرّيّة الحركة والتنقّل؛ فهو اختيار جيّد، لكنّ المسارعة في سردها تفرغ الحقيقة من الظلم، ويبدو منها أنّ كلّ شيء ممكن في هذه البلاد – فليتوقّف الفلسطينيّون عن التباكي؛ فبإمكانهم تبادل الهويّات الملوّنة مع الأصدقاء كما يتبادلون أقلام ’الماركر‘، واستئجار السيّارات باللوائح الصفراء ببطاقة اعتماد ليست لهم، واجتياز الحواجز في أيّام السبت، وملاقاة الجنود الّذين استغنوا عن يوم عطلتهم، فيقضون يومهم في تصفّح هويّاتهم.

تتنقّل البطلة باحثة عن قبر شهيدة المقال، من تل أبيب حتّى مستوطنة «نيريم» قرب قطاع غزّة، مسلّحة ببعض الخرائط، تسير على شوارع جنوب غرب البلاد، تدخل المتاحف الإسرائيليّة، وتلتقي الإسرائيليّين وتبيت في شققهم المخصّصة للإيجار. يبدو جميع الإسرائيليّين هنا لطفاء، ودودين، وثقتهم بالغرباء عالية. نعيش معها تنقّلاتها، ونطالع ما ترى، ويتحرّك تركيزنا ما بين أسطر الرواية وخرائط «چوچل» باحثين عن موقعها الآن، إلى أن تعلن انتهاء رحلتها. إنّ إضفاء هذا الكمّ من اللطف على الإسرائيليّ يدفع إلى التفكير في تطبيع العلاقات، وكيف شعرت ساكنة رام الله بالراحة التامّة وسط مَنْ يُطْلَق عليهنّ لقب ’العدوّ‘ في نشرات أخبار «تلفزيون فلسطين»، وتغيّب تمامًا حقيقة أنّ كلّ هؤلاء وأجدادهنّ وأولادهنّ جزء من منظومة الخدمة العسكريّة الإلزاميّة، الّتي يجثم ممثّلوها في أبراج مراقبة تخنق الضفّة الغربيّة كلّها.

على بُعْد أسطر قليلة من قرار العودة ومغادرة الصحراء، يفاجئنا وإيّاها ظهور عجوز تكتسي بالأسود، تذكّرنا ثيابها بثياب فتاة غادرتنا قبل أكثر من مئة صفحة، ونحتار أكانت عجوزًا حقيقيّة أم أنّ البطلة توهّمت ذلك، أم أنّها صورة القدر الّذي يريد أن يقودها إلى منطقة عسكريّة ومصير محتوم.

لقد كانت مقارنة العجوز بالفتاة القتيلة بالغة الوضوح والمباشرة، وتفتقر إلى التشويق. تمرّ علينا هذه الأسطر، فنقول: آآآه! هذه روح الفتاة الّتي قُتِلَت هنا. تدخل بطلتنا منطقة عسكريّة، تتوغّل فيها، وتلحظ بقايا رصاص فتلتقطها، ثمّ يباغتها صوت جنديّ معزَّز بكتيبة من زملائه؛ طالبًا منها التوقّف، ويُعْلَن صوت إطلاق نار بعيد خاتمة الرواية، ولربّما تكرار التاريخ لنفسه وكأنّها إشارة بصوت خافت: لم تنتهِ النكبة.

لم يكن هذا مفاجئًا في الحقيقة، فمَنْ يعيشون في فلسطين يعون جيّدًا معنى التغاضي – سهوًا أو عمدًا - وإدارة الظهر للافتة صفراء اللون كُتِب عليها بالخطّ العريض "منطقة عسكريّة"؛ فلِمَ تقحم الكاتبة بطلة من مناطق (A) في منطقة عسكريّة، إلّا إذا كانت تنوي منحها ’الشهادة‘!

الهويّة ليست تفصيلًا ثانويًّا

شهد هذا العام تراجعًا عن منح الكاتبة عدنيّة شبلي في «مهرجان فرانكفورت للكتاب» 2023. وقد تزامن ذلك مع عمليّة «طوفان الأقصى» الّتي نفّذتها حركة «حماس» على مواقع إسرائيليّة في ما يُسمّى بـ «غلاف غزّة». ومن الممكن أنّ ضغطًا مُورِس لمنع هذا التكريم من حركات صهيونيّة، وقد يكون قرار اللجنة ذاتها الّتي رأت أنّ منح الجائزة لفلسطينيّة بالتزامن مع هذا الحدث أمر ’غير لائق‘. أمّا أن يكون السبب هو أنّ الرواية تتحدّث عن النكبة؛ فلا أميل إلى اعتقاد ذلك لأنّي أرى في طريقة استحضار النكبة هنا كمَنْ يمشي على أطراف أصابعه لئلّا يوقظ تنّينًا نائمًا.

تكرار قراءة الرواية يكشف عن جماليّة ما في فكرة تحوّل التفصيل الثانويّ إلى خالق لواقع، لكنّ هذا التفصيل الثانويّ يهيمن بثانويّته على سريان الأحداث؛ فتصبح معظم الأشياء عابرة بسبب تزاحم التفاصيل، واللهث وراء حدث كبير قادم.

تكرار قراءة الرواية يكشف عن جماليّة ما في فكرة تحوّل التفصيل الثانويّ إلى خالق لواقع، لكنّ هذا التفصيل الثانويّ يهيمن بثانويّته على سريان الأحداث؛ فتصبح معظم الأشياء عابرة بسبب تزاحم التفاصيل، واللهث وراء حدث كبير قادم.

إنّ طريقة الرواية في عرض الحياة الفلسطينيّة المأساويّة، والتقسيمات للأرض وتقييدها للفلسطينيّ، والفوقيّة اليهوديّة، وإجرام الاستعمار، بشكل يميل إلى السخرية، أفرغ الظلم من محتواه الحقيقيّ، وأظهر الاستعمار أمرًا واقعًا يعيش معه الفلسطينيّ ويتعايش، دون أيّ محاولة للانتفاض ضدّه.

خيار هذه الرواية لصورة تعكس الإسرائيليّ الإنسان فيها مخاطرة كبيرة أمام القارئ غير العربيّ، الّذي قد يعتقد أنّ الاستعمار ’خفيف‘ أو ’قليل الدسم‘. ولا أدّعي هنا أنّه يجب نزع الإنسانيّة عن كلّ إسرائيليّ، لكنّ هذه الإنسانيّة تخضع للاختبار على «حاجز قلنديا»، وخلف البوّابة الصفراء للمستوطنة. فإذا كان هناك مَنْ يرغب في الكتابة عن الرواية الفلسطينيّة؛ فعليه أن يكتب لنا أوّلًا، ولتاريخنا ثانيًا، لا إرضاءً للجنةٍ ما تقدّم جائزة ما، وألّا يحذر في انتقاء الكلمات خشية أن يقبض عليه أحد متلبّسًا بالانتماء إلى هويّته الفلسطينيّة، فإنّ هذه الهويّة ليست تفصيلًا ثانويًّا.

مواليد الرينة في الجليل. ناقدة سينمائيّة، وكاتبة في مجال الفنون البصريّة والأدب. تحمل شهادة البكالوريوس في«الأدب المقارن» والماجستير في «ثقافة السينما».