خروج نبيل عناني إلى نوره... النوستالجيا بصرًا

خاصّ فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة

عرفت الصناعة الكتابيّة الفلسطينيّة المعاصرة الكثير من النماذج اللافتة في أدب اليوميّات، والتذكّر، والسيرة بنوعيها، الذاتيّة والغيريّة، ما يجعل هذه الصناعة، وفي هذا الجانب، تقع في مكانةٍ متقدّمة على مستوى العالم العربيّ، بل وعالميًّا أيضًا، كيفًا وكمًّا وتعدّدًا في الأساليب والأنماط.

يُشْتَهَرُ منها في أحياز التداول الآنيّة، مثلًا، «مذكّرات خليل السكاكيني» بأجزائها الثمانية، ومذكّرات الموسيقيّ واصف جوهريّة بجزأيها، وسيرة فدوى طوقان الجبليّة بجزأيها، و«الجمر والرماد» لهشام شرابي، و«خارج المكان» لإدوارد سعيد، و«سأكون بين اللوز» لحسين البرغوثي، و«رأيت رام الله» لمريد البرغوثي، وسيرة حنّا أبو حنّا الثلاثيّة، و«الشاهد والمشهود» لصاحب التغريبة الفلسطينيّة، وليد سيف، ولعلّها أحدثها.

أمّا ممّا لا يُشْتَهَر آنيًّا، وقرأته فوقفت فيه على ما هو مهول قيمةً، فأذكر مثلًا سيرة شيخ الصحافة الفلسطينيّة نجيب نصّار، ومذكّرات الحاجّ أمين الحسيني، و«غربة الراعي» لناقد فلسطين الموسوعيّ إحسان عبّاس، و«إيقاع المدى» لابن الطنطورة المهجّرة إبراهيم السمرة. وثمّة الكثير ممّا لَمْ ينجُ من محو الفلسطينيّين على يد الإنجليز والصهيونيّة، وثمّة ما نجا ونعرفه، وثمّة ما نجا ولا يزال أسير أرشيفات السارق الإسرائيليّ، فلا نعرفه، وعلينا أن نصل إليه ونحرّره، لأنّه عماد روايتنا الجمعيّة غير الناجزة والمشوّشة.

ما بين أيدينا من معطيات متوفّرة، تجعله كتابًا يحقّق صفة التفرّد في كونه ذاتيّ لشخصيّة من حقل الإبداعات البصريّة، ويمتدّ على مدًى طويل من الزمان، منذ الطفولة إلى يومنا هذا.

رغم بورتريه الوفرة هذا، إلّا أنّ سيرًا لشخصيّات فلسطينيّة من حقل الإبداعات البصريّة، قليلة جدًّا، ولهذا مسبّبات موضوعيّة، يمكن مناقشتها في مناسبات أخرى. ما أعرف من السير المرتبطة بشخصيّات من هذا الحقل، ذاتيّة لجبرا إبراهيم جبرا تتمركز حول طفولته، بعنوان «البئر الأولى»، وذاتيّة غيريّة لتمام الأكحل وإسماعيل شمّوط، وهي كذلك لأنّ الأكحل كتبتها دون زوجها الراحل، ويمكن أن نضمّ إلى هذه الأعمال أيضًا، رواية إبراهيم نصر الله عن كريمة عبّود، وعنوانها «سيرة عين».

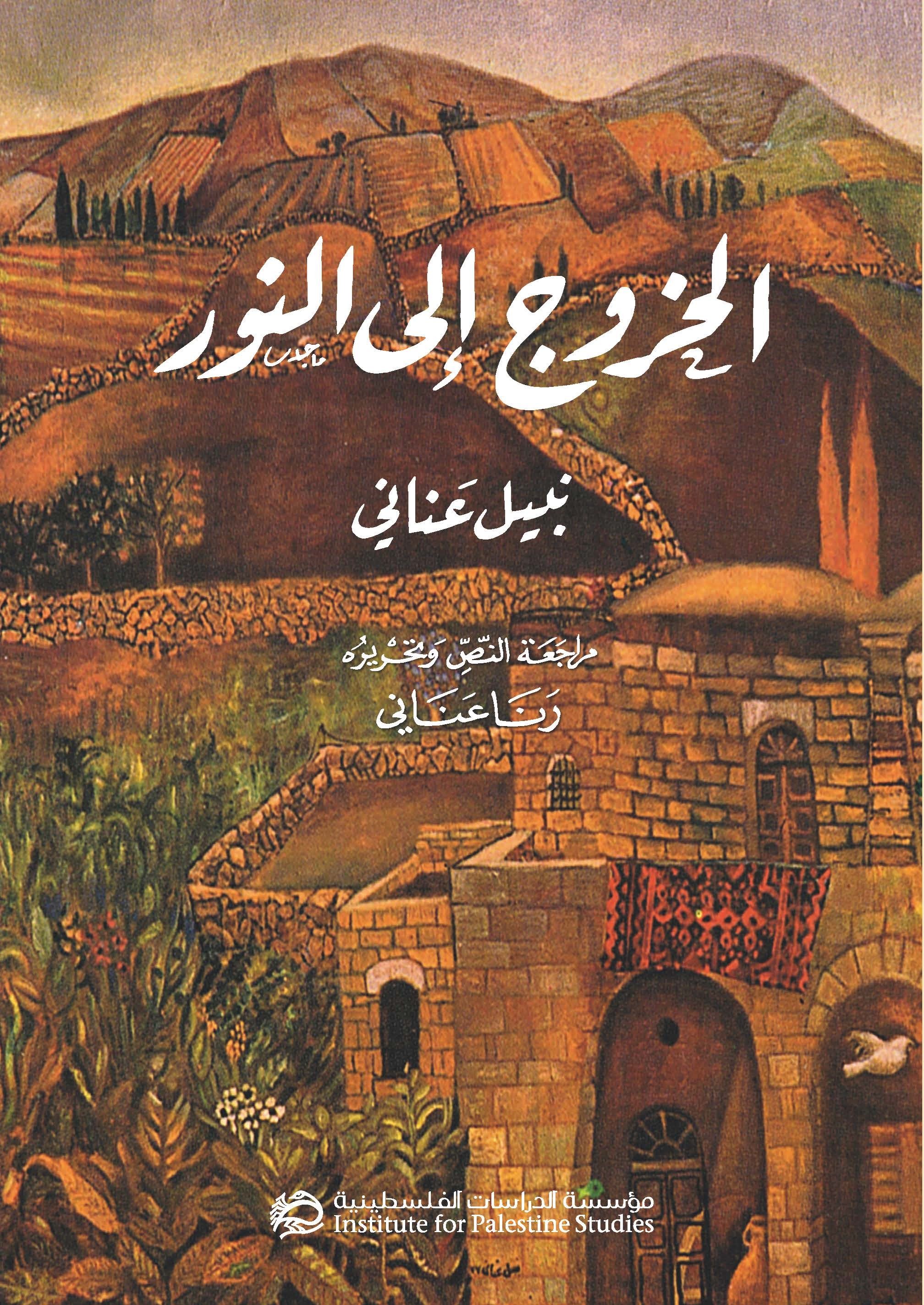

أمّا كتاب الفنّان التشكيليّ الفلسطينيّ، نبيل عناني، بعنوان «الخروج إلى النور» (الدراسات الفلسطينيّة، 2019)، والّذي يقع في 187 صفحةً، فما بين أيدينا من معطيات متوفّرة، تجعله كتابًا يحقّق صفة التفرّد في كونه سيرة ذاتيّة لشخصيّة من حقل الإبداعات البصريّة، ويمتدّ على مدًى طويل من الزمان، منذ الطفولة، قبل النكبة، إلى يومنا هذا.

نوستالجيا

من المميّزات الأسلوبيّة في كتاب عناني، لجوؤه إلى السخرية في مختلف المواضع على طول الكتاب، وبكثافة. وهذا اللجوء تتعدّد أنماطه، ما بين الطرائف والتنكيت وسرد المقالب، حتّى الإيرونيا؛ ما يمنح للنصّ، ومادّته الحكائيّة، خصائص إمتاعيّة جاذبة.

كما أنّ أدبيّة الكتاب، من حيث تقنيّات السرد، تختلف تمامًا بين قسمه الأوّل، وهو المتعلّق بطفولته ومراهقته ودراسته في مصر وشبابه، وقسمه الثاني، وهو المتعلّق بالعمل في حقل الفنّ التشكيليّ عبر أقنية مؤسّساتيّة ورسميّة. في القسم الأوّل، الأدبيّة تحقّق شروطًا جماليّة أعلى، وذلك مردّه إلى أنّ أدوات تقديم المادّة الحكائيّة، عبر راويها، في هذا القسم (الطفولة – المراهقة – الشباب)، أدواتٌ أساسها نوستالجيّ، كون المادّة الحكائيّة تذكّريّة. و«النوستالجيا» مصطلح يونانيّ قديم، بات طبّيًّا لاحقًا، لتشخيص الأمراض المرتبطة بالحنين، ثمّ استُعيرَ نقديًّا، ليصير معبّرًا عن أداة تحليل الإبداع المتناول للماضي، ولهذا النوع من الإبداع، في الأدب، معجم وأساليب وخصائص بنيويّة ومضامينيّة تظهر بوضوح لدى عناني.

من أدوات النوستالجيا في هذا الكتاب، اللجوء إلى «معجم الإبصار»، لبناء المشهد أو الحدث المُتَذَكّر من المراحل المبكرة من العمر [مثل: رأيت، بدا، شاهدت، تأمّلت، صورة، نظر، عين، منظر... إلخ]، وهذا يجعل النصّ غنيًّا جدًّا بمادّة الوصف للأشكال، والألوان، والهيئات، والأقيسة، وغير ذلك من بشر وحيوان ومبانٍ وأدوات، وصف تزيد فيه بكثافة لافتة تعبيرات الحركة والأصوات، لأنّ المهمّ على ما يبدو «الصورة».

هذا يمنحنا قدرةً على التجسّس، والكتابة فعل تجسّس في نظر البعض، على «تاريخ عين» نبيل عناني. وأنا أقول هذا مُدْرِكًا أنّ ما بين أيدينا سيرةٌ ليس كاتبها الطفل الناشئ في عمواس قبل النكبة، أو حلحول بعد التهجير، أو الطالب الجامعيّ في القاهرة والإسكندريّة، بل هو نبيل عناني في عقده السابع من العمر، والكاتب ليس الراوي، مهما كان لصيقًا به؛ لأنّ الكاتب حتّى وهو يكتب نفسه سيريًّا، فهو ينشئ راويًا من خيال، يقدّم مادّته الحكائيّة في النصّ.

لوحة الريف

بالإضافة إلى «معجم الإبصار»، يتميّز الكتاب بحقول دلاليّة معجميّة ترتبط – على نحو كثيف ولافت - بالسفر، والموروث الشعبيّ، وعالم الطبيعة، وتحديدًا الحيوان، والسياسة، والمأسسة، والصناعة الفنّيّة، وكلّ هذا يأتي – غالبًا – عبر شذرات قصصيّة لمواقف، وطرائف، ومقالب، وصراعات، وحكايا، مصدرها «الأنا» وما يحكيه مَنْ يحيطون بـ «الأنا»، كأن تحكي الأمّ أو الأب أو الجدّة قصّةً عن الجدّ الأكبر، الّذي يذهب ليخطب فتاةً لأخيه، فيخطبها لنفسه، ويعود إليه فيقول له: "مفشّ في أيّامنا أخو".

معجم «الموروث الشعبيّ»، وعبر الشذرات القصصيّة، يقدّم لنا صورة خصبة وغنيّة للريف الفلسطينيّ وعلاقته بالمدينة، عبر مسمّيات الأدوات، والمواسم، والنباتات، والأطعمة، والألبسة، والأمثلة الشعبيّة، والطقوس الدينيّة، والطبّ الشعبيّ، وعوالم الأطفال، وغير ذلك. وهذا كلّه يمكن أن نجد تجلّياته بوضوح في أعمال نبيل عناني الفنّيّة، تمامًا كما في نصّه السيريّ.

فشل المؤسّسة

بزوايا نظر تشخيصيّة، وبنبرة لاذعة أحيانًا وقارصة، يقدّم عناني، وعبر تجربته الشخصيّة، وأيضًا بتقنيّة الشذرات القصصيّة، مادّةً نقديّة موزّعة على طول الكتاب، للبيئة السياسيّة وشخصيّاتها، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، والفعل التنظيميّ المؤسّساتيّ، وقيم المجتمع الفلسطينيّ وسلوكاته الذكوريّة، ونظام التعليم في فلسطين على مدار تاريخه؛ لنقف في ذلك كلّه على مضامين ومواقف تُسْعِفُنا في قراءة منظومة الفنّان/ الكاتب القيميّة، وإيماناته المبدئيّة، وهي مادّة مهمّة مساندة لقراءة تجربته الفنّيّة.

المحاولات التنظيميّة الفلسطينيّة، الّتي يعدّدها عناني، لمأسسة الفعل الفنّيّ الفلسطينيّ، منذ «رابطة التشيكليّين الفلسطينيّين» (...) حتّى «الأكاديميّة الدوليّة للفنون المعاصرة»، جميعها انتهت نهايات مأساويّة...

فالمحاولات التنظيميّة الفلسطينيّة، الّتي يعدّدها عناني، لمأسسة الفعل الفنّيّ الفلسطينيّ، منذ «رابطة التشيكليّين الفلسطينيّين» في السبعينات، مرورًا «بغاليري 79»، و«مركز الواسطي في القدس»، و«جماعة التجريب والإبداع»، حتّى «الأكاديميّة الدوليّة للفنون المعاصرة»، جميعها انتهت نهايات مأساويّة، بالتعرقل أو الإغلاق، وذلك لعدّة أسباب، منها الفساد الماليّ، والفساد الإداريّ، وغياب الرصانة المؤسّساتيّة، وغياب الدعم الماليّ الرسميّ وانقطاعه فجأةً، والتدخّلات السياسيّة غير المهنيّة، وهذا كلّه يُضاف إلى ممارسات الاحتلال التضييقيّة.

يُحَدّثنا عناني عن خلاف بين أبي عمّار وإسماعيل شمّوط، أدّى إلى استقالة الأخير من رئاسة «اتّحاد الفنّانين الفلسطينيّين» التابع لمنظّمة التحرير، فانتهى بذلك دور الاتّحاد. يحدّثنا أيضًا عن 17 معرضًا له ضاعت أعمالها جميعًا، بسبب سوء إدارة المؤسّسات للحقل. يحدّثنا عن سطو وزارة الثقافة في السلطة، في ظلّ الوزير يحيى يخلف، على مئات الأعمال الّتي عادت مع عائدي «أوسلو» بالصناديق من بيروت، لفنّانين فلسطينيّين، ولم تُرَدّ إليهم، بل أُهْدِيَت إلى مؤسّسات السلطة ومتنفّذيها وأغنيائها. كما يحدّثنا عن لوحة «جمل المحامل» الأيقونيّة للمعاناة الفلسطينيّة، وهي لزميله المقدسيّ سليمان منصور، كيف أنّها صارت هديّةً للطاغية معمّر القذافي، بعد أن اشتراها السفير الليبيّ في عمّان، ويحدّثنا ويحدّثنا!

هذا كلّه يحيل إلى واقع فلسطينيّ آنيّ على مستوى التنظيم والمأسسة، في مختلف المجالات، وكأنّ الحال على مدار عقود لم تتغيّر كثيرًا، وهذا ما يلمسه القطاع الثقافيّ تحديدًا، اليوم، بمبدعيه ومنتجيه واحترافيّيه، في ظلّ أزمة كورونا (Covid-19)، وهو واقعٌ من اليُتْم وغياب المرجعيّات، رغم أنّ 130 دولةً حول العالم تعترف بنا عضوًا في الأمم المتّحدة!

أبويّة المجتمع وأمومته

كانت المدرسة بالنسبة إلى عناني عذابًا وعنفًا، على الرغم من أنّها في الوقت نفسه، كانت السبب في تحديد توجّهاته الفنّيّة في الحياة، لانتدابه طيلة الوقت لإنجاز أعمال فنّيّة وبصريّة، كأن يكتب لافتة ترحيب بالملك حسين، عندما كانت الضفّة الغربيّة لا تزال خاضعةً للسلطة الأردنيّة. ونجده يتحدّث في مقابل التعليم المدرسيّ التلقينيّ، عن التعلّم بالمجاورة والاكتساب، وهذا يحيلنا إلى مقولات تربويّة تمتدّ من خليل السكاكيني حتّى منير فاشة اليوم.

تبرز قصّة غاية في المأساويّة، عن فتاة من قرية حلحول، أحبّت شابًّا يعمل فرّانًا، فمارسا الجنس، ينتهي الأمر بذبحها علنًا، وسط تجمهر أهل القرية، من قبل ذكور عائلتها وتواطؤ باقي النساء...

تظهر معاناة الفنّان الفلسطينيّ أيضًا، اجتماعيًّا، منذ مراحل مبكرة من حياته؛ عندما يرفض الأب أن يدرس ابنه الفنون، فيضطرّ إلى أن يفعل ذلك سرًّا بعد وصوله إلى مصر، "فالفنّ ما بطعمي خبز"... ويقاطع الأب ابنه مدّةً، إلّا أنّ رحمة ومودّة نساء العائلة، الأمّ والأخوات، تساهم في إقناعه بالعدول عن رأيه. ومع النقد اللّاذع لأبويّة الأب الفلسطينيّ، إلّا أنّه في الوقت نفسه سيظهر في كثيرٍ من القصص والمواقف، أبًا داعمًا ومستثمرًا ومعتنيًا ومصدرًا للمعرفة والقوّة. هذا يجعل شخصيّات شذرات عناني القصصيّة، رغم الاكتفاء بحدود وصفها الخارجيّ في كثير من الأحيان، وعدم التعمّق الكبير في جوّانيّاتها، ورغم المسحات الكاريكاتوريّة في تقديمها، شخصيّات غير يقينيّة وغير نمطيّة.

من الممارسات العنفيّة بحقّ الأطفال في المدارس الحكوميّة، ما قبل النكبة وبعدها، إلى الممارسات العنفيّة بحقّ النساء، تبرز قصّة غاية في المأساويّة، عن فتاة من قرية حلحول، أحبّت شابًّا يعمل فرّانًا، فمارسا الجنس، ينتهي الأمر بذبحها علنًا، وسط تجمهر أهل القرية، من قبل ذكور عائلتها وتواطؤ باقي النساء. مشهد سيترك في نفس عناني الطفل جرحًا غائرًا، وسيدفعنا إلى التساؤل عن حضور المرأة في أعمال عناني الفنّان المُكَرَّس!

وبذكاء استعاريّ عَذب ومؤلم، ستأتي هذه الشذرة القصصيّة تحديدًا، بعد شذرة قصصيّة يصف فيها عناني مشهد ذَبْحِ جملٍ وسلخه وتوزيع لحمه على كلّ سكّان قرية حلحول، تنفيذًا لنذر قطعه على نفسه جارهم الشيخ طاهر، إن تمكّن أخوه من العودة إلى الضفّة الغربيّة.

سرديّة الفلسطينيّين

يحقّق الكتاب قيمة تأريخيّة مهمّة؛ إذ يقدّم سرديّةً فلسطينيّة تمتدّ منذ العثمانيّين، عبر قصص الجدّات والأجداد، مرورًا بقصص الأمّهات والآباء في ظلّ الانتداب، ومن ضمن ذلك الثورة الكبرى عام 1936، فالنكبة، فالنكسة، فالحكم الأردنيّ للضفّة الغربيّة، فـ «أوسلو» وما بعدها، والانتفاضتين الأولى والثانية، وكلّ ذلك من منظور ذاتيّ، وعبر تجربة شخصيّة.

اتّصالًا بما هو تاريخيّ، يحقّق الكتاب قيمة توثيقيّة دافئة، كونه شهادة لفنّان رائد، ما زال يُنْتِجُ حتّى اليوم، على حقلٍ تشحّ الشهادات حوله، الفنّ التشكيليّ؛ بمؤسّساته...

إنّها صناعة الرواية الفلسطينيّة، بامتداد حيّ وحيويّ، رغم التراجيديّ الّذي فيها، والّذي يبلغ ذروته في كتاب عناني بجثّة امرأة يصطدم بها وأصحابه، متعفّنةً في البراري، لدى تسلّلهم إلى الضفّة الغربيّة بعد الاحتلال الإسرائيليّ عام 1967، وانغلاق الحدود في وجوه آلاف الفلسطينيّين.

اتّصالًا بما هو تأريخيّ، يحقّق الكتاب قيمة توثيقيّة دافئة، كونه شهادة لفنّان رائد لا يزال يُنْتِجُ حتّى اليوم، شهادة على حقلٍ تشحّ الشهادات حوله، الفنّ التشكيليّ؛ بمؤسّساته، وتوجّهاته التقنيّة والمضامينيّة، وأسمائه، وصراعاته، وتحدّياته، ومسار تطوّره، ومنجزاته، وإخفاقاته، وإشاراتٍ للنقاشات الدائرة فيه، ما يجعله مرجعًا مهمًّا للمهتمّ بهذا الحقل، فنّانًا أو دارسًا أو باحثًا.

شاعر وكاتب. يعمل محرّرًا لفُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة، بالإضافة إلى تحرير إصدارات مؤسّساتيّة وخاصّة، وتدريب مجموعات، وتدريس اللغة العربيّة وآدابها. ينشط ثقافيًّا وسياسيًّا في عدد من الأطر والمبادرات. له مجموعة شعريّة بعنوان "لولا أنّ التفّاحة" (الأهليّة، 2016)، وكتاب من تحريره بعنوان "الثقافة الفلسطينيّة في أراضي 48" (مدار، 2018).