نحت في السينما: حوار مع جمانة منّاع

خاصّ فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة

ليس سرًّا أنّ عددًا كبيرًا من السينمائيّين وصنّاع الأفلام الفلسطينيّين، حالهم كحال كثيرين من العاملين في المجال الثقافيّ الفلسطينيّ، سرعان ما يتبدّد كيانهم الفنّيّ/ الثقافيّ في حال انتزعنا منهم فلسطينيّتهم، ذلك المركّب الهويّاتيّ المتأرجح بين النقمة أحيانًا والنعمة في أحيان أخرى. هو بلا شكّ "هِبة من السماء" ومعوِّض على قلّة الموهبة، عندما يجده بعض صنّاع الأفلام والصحافيّين والفنّانين الوسيلة الأسهل للحصول على إشادة أو تمويل أو تعاطف من قِبَل المتلقّي العربيّ أو الأجنبيّ، وتباعًا يصحب هذا النهج الاستغلاليّ تهاوي القيمة الفنّيّة والإبداعيّة للمنتج الثقافيّ، وتصبح هذه "الفلسطينيّة" بطبيعة الحال جزءًا أكثر تأثّرًا وتشكّلًا لما يُمليه السوق النيوليبراليّ "الحرّ"؛ إذ أيسرُ ما فيه خلق السلع الثقافيّة والتجارة فيها. حان الوقت - في الحقيقة، منذ زمن - لنكاشف أنفسنا: قلّة قليلة من صنّاع الأفلام الفلسطينيّين تتألّق في الإبداع البصريّ، وقادرة على خلق عوالم بصريّة وسرديّات متماسكة على الشاشة، لا تستدرّ العطف ولا تتّكئ على المآسي، ويسبق كلّ هذه فهمها لفلسفة الصورة، ولتشبيكات الأسلوب البصريّ مع السرديّة الفيلميّة.

هذه المقدّمة واجبة لدى تفحُّص تجربة المخرجة والفنّانة البصريّة جمانة منّاع، الّتي يدور إنتاجها الفنّيّ بين فلكَي السينما والنحت، بين ما يبدوان نقيضَين: الصور المتحرّكة والأجسام الجامدة. كان من السهل أن تقبع أسيرة في خانة "المخرجة/ الفنّانة الفلسطينيّة"، كحال بعض المخرجين أو الفنّانين البصريّين، لكن تجربتها تؤكّد دور الثقافة الفنّيّة العميقة في إرساء مداميك فكريّة ترتقي بالتعبير البصريّ؛ إذ خرجت منّاع بسلسلة أعمال ذات هويّة خاصّة بها، لا تنصاع إلّا إلى قناعاتها الفنّيّة.

الفنّانة البصريّة والمخرجة السينمائيّة المقيمة اليوم في العاصمة الألمانيّة برلين، أنهت البكالوريوس في "الأكاديميّة الوطنيّة للفنون" في أوسلو، وحصلت على ماجستير في الجماليّات والسياسة من "جامعةCarlArts " الأمريكيّة في لوس أنجلوس. نشأت وأمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة القدس، الّتي شكّلت المدخل الأوّل والحيّز المادّيّ لسرديّات أفلامها. في شريطها الأوّل "مبارك مبارك النسيان - Blessed Blessed Oblivion"ع(2010) المستوحى من فيلم "Scorpio Rising"ع(1963)، للمخرج الأمريكيّ الطليعيّ كينيث أنجر Kenneth Anger، تستكشف المخرجة، الّتي لم يتجاوز سنّها آنذاك 22 عامًا، مشهد الشابّ "الأزعر" أو "المشكلجي" في القدس الشرقيّة، تجرّنا معها إلى عالم الرجولة الصلب والهشّ في آن واحد. يُفتتح الشريط بنكتة "سافلة" - راجت في تلك الفترة - على شاشة سوداء، يُلقيها شابّ بصوت نسائيّ لامرأة كبيرة في السنّ، تهدّد ابنها بمضاجعة جيرانها من الرجال، في حال عدم إحضار قرص فياجرا لزوجها، إلى درجة أنّ مهبلها التهم خيارة كاملة وابتدأ بالعضّ! وسط ضحكات مَن حوله من الشباب.

التقيت المخرجة والفنّانة جمانة منّاع، لمحاورتها في تجرتها ومسارها الفنّيّ، عبر فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة.

صالح: دعيني أعيدك إلى بدايات المسار. ما الّذي شدّك كشابّة عشرينيّة إلى نموذج الشابّ "الأزعر" المطحون في قاع مدينة القدس، ليكون محور شريطك الوثائقيّ الأوّل؟ هل بالإمكان اعتبار ما قمتِ به شكلًا من أشكال "العدل السينمائيّ" تقلبين فيه موازين القوى لصالحك؟

جمانة: نشأتُ في شعفاط في القدس، وهذه الشخصيّة كانت مهمّة لي في طفولتي، كنت مشاغبة وألعب في الشارع دائمًا، إلى أن انتبهت أن اختفت البنات من الشارع فجأةً في جيل المراهقة، "صفّيت" البنت الوحيدة بين الشباب! أنا أعرف كلّ البنات، أين اختفين؟ كنت أشعر بجاذبيّة وفضول تجاه تلك النوعيّة من الشباب ولأجوائهم عندما كانوا يركبون "البسكليتات" في الحارة. بعد عودتي من النرويج ودراستي هناك، حيث اختبرت حرّيّة تصرّف لم تكن موجودة في القدس، قرّرت أنّني سوف أعود وأتصرّف في محيطي بشروطي، دون كبت وخارج أيّ قوقعة متخيّلة. كان هناك نوع من الانتقام العذب في فيلمي، من الشباب الّذين كانوا "يزمّرون" لي، وكان عليّ حينئذٍ أن أتجاهلهم وأمضي في طريقي. نعم، كان الفيلم نوعًا من تبادل الأدوار، أنا الّتي ستكلّمهم و"تتحركش" بهم الآن. والفيلم كذلك نتيجة لمشروع فوتوغرافيّ قمت به؛ إذ تجوّلت في مدن وقرًى فلسطينيّة مختلفة، وتوقّفت لأصوّر شبّانًا في الشارع، وأطلب منهم صورة من وراء إطار شبّاك السيّارة، لدلالات السيّارة وسيلةَ تحرّك وأداةً تمنح الشعور بالقوّة والرجولة، وعلاقتها بفلسطين، وعلاقة السيّارات والشباب بالانتفاضة الفلسطينيّة، وأضفت عليه الجانب الجندريّ. اهتمامي نابع من محبّة لهذه الشخصيّة؛ لأنّها تجسيد للّابطل، وهي أيضًا جزء من سيرورة مررت بها، في تلك المرحلة العمريّة في بناء علاقتي بالمدينة. كان أوّل فيلم أصنعه، بلا أيّ تمويل، صوّرته ومنتجته، ومرّت سنوات عديدة حتّى ابتدأ الاهتمام بهذا الفيلم، كنت صغيرة في السنّ ومتحمّسة جدًّا له، وظننت أنّه سيلقى رواجًا واهتمامًا وسيكون حديث الناس، لكنّي تفاجأت بأنّه قوبل بصمت، إلى درجة أنّني قدّمته لمهرجانات في فلسطين ولم يرغب أحد في عرضه، إلى أن عُرض في الخارج بعد خمسة أعوام من إصداره، وابتدأ اهتمام بالشريط، وفي العام السابق اشتراه "متحف جورج بومبيدو" في باريس؛ أي بعد عشرة أعوام.

صالح: ماذا تعلّمت عن تلك الشريحة من الشباب وعن رجولتهم؟ فلا يخفى الرعب الّذي يفرضونه، لدى خروجهم إلى الحيّز العامّ، على من هم أقلّ منهم قوّة.

جمانة: كسرت حاجز الخوف تجاههم، ولم أعد أنزعج أو أتوتّر لدى رؤيتهم، على العكس، أشعر بأنّ هذا الشخص أقرب، تعلّمت شيئًا كلّنا ندركه؛ أنّ التصرّف المفرط في استعراض الرجولة آتٍ من ضعف معيّن، ضعف سياسيّ واجتماعيّ واقتصاديّ، هو بمنزلة تعويض من خلال السيّارة والجسد، لمنح الشعور الوهميّ بالسيطرة على الواقع والنفس. وكنت محظوظة بأحمد الّذي أدّى الدور الرئيسيّ، وما زلت على تواصل معه.

صالح: كيف سمح لك أن يكون شخصيّة وثائقيّة؟

جمانة: سألت مصفّف شعر في القدس عن شابّ مهتمّ بالسيّارات والمخدّرات (تضحك)، وتعرّفت بهذه الطريقة على أحمد بطل الفيلم، وكان متجاوبًا وسلسًا إلى أبعد الحدود. كان شاملًا لكلّ المواضيع الّتي تعنيني، الربط والتخابط بين ما يمثّله اجتماعيًّا وجانب العمل الوطنيّ. وضعت في حسباني شعر عبد الرحيم محمود، ليكون إطارًا للفيلم في بدايته ونهايته، وفاجأني أحمد بحفظه للشعر، ورسوخ فكرة الشهيد بصفته قدوة تُحْتَذى، ومن حسن حظّي أنّ أحمد عرف هذا الشعر وحفظه عن ظهر قلب.

صالح: لو حاولت تقسيم إنتاجك السينمائيّ، بإمكاني تشخيص نزعة ما في المرحلة الأولى، فيها اهتمام بالجوانب المتعلّقة بالجندر، والرجولة، والمعايشة الذاتيّة؛ مثلًا في فيلم "همس الحكم - Umpire Whisper"ع(2010) فوجئت بجمانة أخرى مختلفة عمّا شاهدته في أعمالها اللاحقة، لم أتوقّع أن تصنعي هذا الفيلم الوثائقيّ القصير؛ لسببين: أوّلهما صعوبة الكشف الذاتيّ لك لأنّك أنثى؛ الكشف الشخصيّ وجرأة التصوير، والراحة بالتعامل مع الجسد على الشاشة، والثاني كشف علاقة قريبة ومحوريّة مع مدرّب السباحة، مدرّب السباحة الإسرائيليّ روسيّ الأصل، بعيدًا عن الصورة المعقّمة المتوقّعة من فلسطينيّ - وكيف تكون الحال إن كان هذا الفلسطينيّ فتاة - ما الّذي دفعك إلى هذه التجربة؟

جمانة: لم يُعرَض هذا الشريط في فلسطين حسب معرفتي، وصنعته وأنا على علم بأنّه سيكون محدودًا في انتشاره وعرضه، وأعتقد أنّ تشخيصك لهذه المرحلة الأولى دقيق؛ كانت دوافعي تخطّي مخاوف معيّنة ومراجعة أشياء رُبّيت معها، وطالما فكّرت كيف بإمكاني معالجتها من منظور مختلف. كان دافعي أن أعود وألتقي مدرّب السباحة؛ فقد كان شخصيّة مهمّة للغاية في طفولتي، رافقني منذ سنّ الحادية عشرة لمدّة سبعة أعوام، جمعتني به علاقة وطيدة جدًّا، ومبنيّة بطبيعة الحال على ميزان قوى واضح المعالم، هو المدرّب وأنا المنصاعة إلى توجيهاته في مرحلة حسّاسة جدًّا: الانتقال من الطفولة إلى المراهقة. دافعي شبيه بحالة شريطي الأوّل: محاولة قلب الأدوار، اعتقدت أنّني سأنجح بتسييره أمام الكاميرا، لكنّي لم أفلح بذلك، شعرت بأنّني ما زلت تحت سيطرته بشكل ما.

صالح: بدا جليًّا كم أنتِ معجبة به! وكذلك مدى إدراكك قوّتك الأنثويّة، وتعقيدات هذه العلاقة، حتّى التوتّر الجنسيّ المبطّن أيضًا؛ وهذا ما يعجبني في عملك عمومًا، أراه يتمحور حول علاقات القوّة السائدة بين أطراف، على اختلافها وتنوّعها، تفكيكها وإعادة بنائها بصريًّا على الشاشة. اللغة السينمائيّة في الفيلم واعتماد التكعيبيّة - Cubism، وتقسيم الشاشة مستطيلات ومربّعات تسكنها أجزاء جسده بشكل يغلبه الـ Fetish تتقاطع كلّها، على مستوى الثيمة، مع منحوتات عرضتها مثلًا في معرض "Adrenarchy"ع(2018)، كأنّك تنحتين في الفيلم وتقطّعين أجزاء جسده الرجوليّ الجذّاب، هل هذا الربط في مكانه؟

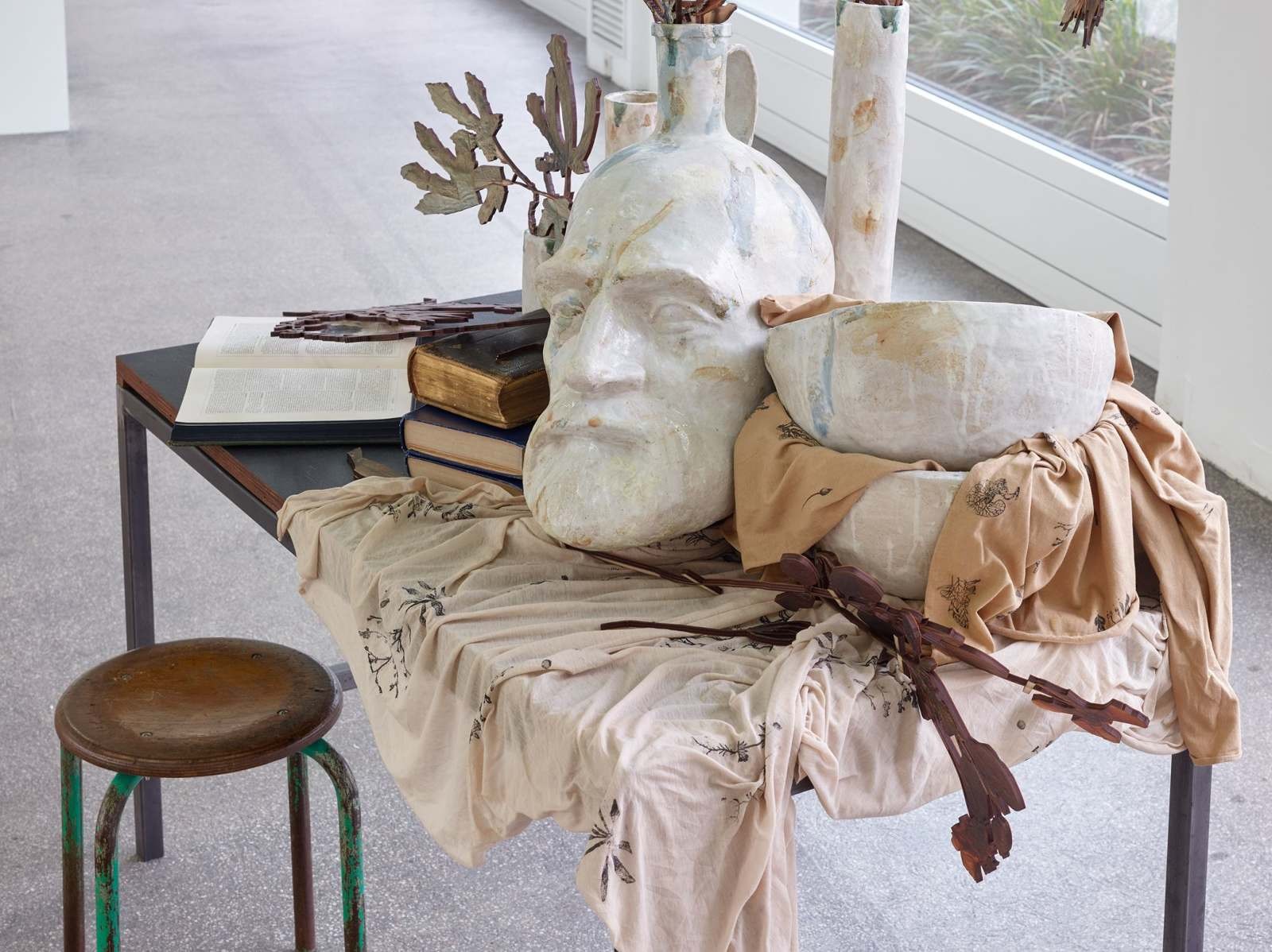

جمانة: هذا الربط فعلًا مناسب وموجود. جزء من هويّتي الجنسيّة متعلّق بالرياضة وبتجربتي بصفتي رياضيّة سبّاحة، وبالساونا ونادي التمارين الرياضيّة. كلّ هذه الفضاءات أليفة لي؛ لأنّي نشأت هناك - تقولها ضاحكةً - كلّ يوم في بركة السباحة. في هذا المعرض وضعت أجزاء مضخّمة من الجسد كالإبط في الساونا، وكان هذا استكمالًا لمنحوتات "مزهريّات العضلات - Muscle Vases" الّتي ابتدأتها عام 2014، وإن أردتَ فثمّة تقاطع مع فكرة شريطي الأوّل؛ أي الجسد المنفوخ الّذي يحاول أن يفرض قوّة معيّنة في الحيّز رغم هشاشته. عرضت تلك المزهريّات على ضوء علاقاتها بالبيئة المقدسيّة وشوارع المدينة، وأغراض ذات مرجعيّة تاريخيّة، أردت أن أجسّد علاقة الجسد بالفضاءات والأغراض اليوميّة. لدى دعوتي لإقامة معرض في مدينة بازل السويسريّة، أردت وضع أجزاء الجسد المنفوخة في حيّز أوروبّيّ الطابع بعيدًا عن الحيّز الفلسطينيّ، انطلاقًا من تفكيري في النحت بصفته جسدًا متنقّلًا يلائم المعرض والمكان المُقام فيه، وعندما تنتقل المنحوتة من معرض إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، تختلف مرجعيّاتها وواقعها وسياقها؛ فكان اختيار الساونا أشبه بقفزة من مرجعيّات محلّيّة إلى أوروبّيّة، وهو كذلك مكان مثير ومركّب يجمع بين الراحة والرفاهيّة من ناحية، وبين الحرج ورائحة العرق الّتي تمثّلها مناطق معيّنة في الجسد كالإبط؛ لذا نحتتها بحجم يفوق حجمها الطبيعيّ أضعافًا.

صالح: كيف ترين العلاقة بين النحت والسينما؟ ثمّة تناقض بينهما، في السينما الصورة متحرّكة، والنحت تكثيف للحظة واحدة جامدة، كيف تعبّرين من خلال وسيطَين مختلفَين مثلهما؟ وما حاجتك إلى التعبير من خلالهما؟

جمانة: هما بالطبع لغتان فنّيّتان مختلفتان، لكن الواحدة منهما تُكمّل الأخرى. يعجبني في النحت عدم الاحتياج إلى الكلام، ولذلك أتكلّم أقلّ عن منحوتاتي، إنّها أجساد تتحدّث عن نفسها، ولها علاقتها الخاصّة مع المساحة والناس الّذين تلتقيهم. أرى النحت نوعًا من الانسحاب من لغة بشريّة إلى لغة المساحة والجسد والمادّة. في السينما أحبّ أن أدخل إلى العلاقة بين الشخصيّات وتفاصيل الحياة والمكان، عبر ما تلتقطه الكاميرا. لديّ الرغبتان معًا؛ الاقتراب من أُناس وشخصيّات والتعامل مع تمثّلاتهم، وفي الوقت ذاته لديّ تلك الرغبة في الانسحاب والتجريد، وأحاول أن أتعامل مع السينما والنحت بصفتهما وسيطين يتيحان أشكالًا متعدّدة من التعبير، بتقاطعات السرديّ والتجريديّ في كلّ منهما.

صالح: في المرحلة الثانية من أعمالك السينمائيّة، تجلّى في الأفلام حفر معرفيّ أكبر، وأصبحت مدّتها أطول وتحمل نضوجًا أكبر. أوضح دليل على ذلك فيلم "فيّ أثر مادّة سحريّة – "A Magical Substance Flows into Me"ع(2015)، الّذي تناولتِ فيه موسيقى الأقلّيّات المهمّشة تاريخيًّا بفعل سيادة الخطاب الصهيونيّ، كالسومريّين، واليهود الأكراد، واليهود المغاربة، واليمنيّين، ومن الفلسطينيّين موسيقى البدو والموسيقى "القرويّة" في الجليل إن صحّ التعبير. من الصعب توصيل مجموعة أفكار متّسقة من خلال تشابك العديد من المنابع والسياقات، تشمل الإرث الموسيقيّ، وسياسات التهميش، والأرشيف القديم والأرشيف الحيّ. ماذا كان طرف الخيط لهذا الفيلم البحثيّ المؤثّر؟

جمانة: أنهيت شريطًا سابقًا لهذا العمل بعنوان "موجز العادات: آخر حفلة تنكّريّة لألفريد روك - Sketch Of Manners: Alfred Roch's Last Masquerade "ع(2012)، وكان هو مدخلي الأساسيّ. بدأت به على أمل إنجاز فيلم تاريخيّ عن الحياة الليليّة والتاريخ الموسيقيّ في فلسطين قبل النكبة؛ لذا أسميته "سكيتش" لتكملة هذا المشروع بنفس اللغة السينمائيّة، وهو بمنزلة إعادة تمثيل حفلة تنكّريّة في فلسطين في الحاضر، ودعوت الكثير من الناس للتنكّر، وكان الصوت المرافق للفيلم تاريخيًّا، عدت لأكمله، وخلال بحثي اكتشفت أرشيفًا صوتيًّا مهمًّا؛ لأنّي كنت أفتّش على تسجيلات لواصف جوهريّة، إثر نقاش وجدته في مذكّراته، يتحدّث فيه عن حوارات مسجّلة مع باحث موسيقيّ ألمانيّ يُدعى روبرت لاخمان Robert Lachmann، تناولا فيها تصوّرات لمستقبل الموسيقى العربيّة بعد الحداثة والتأثيرات الغربيّة الّتي تصل فلسطين، والأسطوانات الآتية من مصر وتأثيراتها في الذوق المحلّيّ، ودخول النوتا والبيانو الغربيّين على الموسيقى العربيّة. اهتممت كثيرًا بهذا النقاش لأنّه ذو دلالات أوسع حول الحداثة في فلسطين، وتخيُّل المستقبل لهذا المكان. جوهريّة كان مستعدًّا ومتقبّلًا لهذه التغيّرات، ويرى أهمّيّة كبيرة لاهتمام الفلسطينيّين بهذا الجانب وتطوير الموسيقى، ولا يرى بذلك انتقاصًا من قيمة الموسيقى العربيّة بل يخلق "جانرز" جديدة، بينما لاخمان كان تقليديًّا ومحافظًا واستشراقيًّا في توجّهه، ويرى أنّ على الموسيقى العربيّة الالتزام بالشكل التقليديّ، وأن تحافظ على "نقائها"، وهذه كانت نقطة انطلاق فيلم "فيّ أثر مادّة سحريّة". بحثت عن التسجيلات الّتي أجراها لاخمان مع واصف جوهريّة في الأرشيف، لكنّها مفقودة، ولم أجدها في "المكتبة الوطنيّة الإسرائيليّة"، ولا من أثر لأيّ تسجيل كهذا. خلال بحثي وجدت البرنامج الإذاعيّ "Oriental Music" الّذي أُذيع عام 1936 في فلسطين، ليعرّف اليهود الأوروبّيّين القادمين حديثًا إلى فلسطين، وليعرّف البريطانيّين، بالتنوّع الموسيقيّ الموجود في فلسطين في تلك الفترة، وبخصوصيّة كلّ مجموعة وتأثيرها في بعضها بعضًا، وبارتباطها التاريخيّ. انبهرت بهذا البرنامج، وبمعنى أن نصنع برنامجًا كهذا اليوم، والبحث في الروابط الممكنة بين موسيقى اليهود الشرقيّين والفلسطينيّين، وكم هو راديكاليّ هذا الربط المدفون لأسباب تاريخيّة وسياسيّة؛ إذ إنّ هذا الإنكار المتراكم كان مهمًّا لمَعْيَرَة الهويّات، بشكل يتصادم مع تاريخ المنطقة المليء بالتنوّع، الّذي اندثر بسبب الصهيونيّة من جهة، وكذلك لنشوء الدول القوميّة في العالم العربيّ.

صالح: اسم الفيلم مثير للتساؤل، كيف اخترتِ اسم الفيلم؟ وما منهجيّتك في العمل على فيلم وثائقيّ بحثيّ من هذا القبيل؟

جمانة: استوحيت اسم الفيلم من كتاب بعنوان "ما هو اللون المقدّس؟" لباحث أنثروبولوجي يُدعى مايكل تاوسج Michael Taussig، يحلّل فيه علاقة اللون بالاستعمار، ومن فكرة أنّ اللون كمادّة لا تستطيع أن تسيطر على تأثيرها فيك، ويتعرّض تاوسج لعلاقات الألوان المختلفة بالنظام الاقتصاديّ تحت الاستعمارين البريطانيّ والفرنسيّ. وأنا أصنع الفيلم شعرت بأنّ هذا التناول للون شبيه جدًّا لتناول الموسيقى، لديه فصل اسمه "مادّة زرقاء". اهتممت بالقدرة الكامنة في الصوت؛ إذ بإمكانك أن تغمض عينيك كي لا ترى، لكن الصوت يكسر هذا الحاجز بين الأنا والمساحة، وتستسلم الأذن لقوّة الأنغام والموسيقى. تألّف الطاقم من ثلاثة أشخاص فقط، نفّذت البحث واختيار الشخصيّات بشكل موازٍ، اشتغلت على نصّ لاخمان ليكون إلقائي له الصوت السرديّ المرافق للفيلم، إضافة إلى تجميع لقاءات مختلفة مع الشخصيّات الوثائقيّة، من ضمنهم والديّ كذلك. صوّرت الفيلم على جزأين، ومَنْتَجْت النصف الأوّل لأفهم كيف أستكمل الشريط، وأصبحت هذه طريقتي نوعًا ما، أصوّر جزءًا من الموادّ، أُمَنْتِجُها، أصوّر أجزاء أخرى أُمَنْتِجُها، وهكذا.

صالح: ما السبب - في نظرك – في عدم رواج الأفلام التجريبيّة أو الوثائقيّة، أو لِنقُل كلّ ما هو غير روائيّ طويل؟ أهو عدم وجود توزيع لها أم أهواء الجمهور وتوجّهاته؟

جمانة: أعتقد أنّه دمج العاملَين. من تجربتي الشخصيّة وتجارب مخرجين آخرين لدى عرض أفلامنا في البلاد؛ أشعر بتجاوب كبير من قِبَل الجمهور، لكن ما من أماكن عرض كافية باستثناء المهرجانات المستقلّة المقامة في فلسطين، مثل "مهرجان أيّام فلسطين السينمائيّة" و"مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام"، رغم أنّ ثمّة تطوّرًا للمبادرات في هذا الخصوص.

صالح: هل واقع التوزيع وأماكن العرض يؤثّران في خياراتك في مرحلة صنع الشريط؟ وهل تشغلك هويّة الجمهور المتخيّل؟

جمانة: أفكّر في هذا الموضوع أحيانًا، لكنّه لا يؤثّر في قراراتي الفنّيّة. الجمهور الأوّل الّذي يشغلني أصحابي أو زملائي الّذين تجمعني بهم أو بأعمالهم لغة مشتركة، هؤلاء يشغلون بالي، بالطبع دائمًا أكون سعيدة عندما تُوَزَّع الأفلام بشكل جيّد وتصل إلى دوائر أوسع، لكنّي على إدراك أنّ أفلامي غير موجّهة لتوزيع واسع أو لمحطّات تلفزيونيّة، واعية لهذا الجانب و"مرتاحة معه".

حبّ برّيّ

يا وَرْدْ تِرْبُل رُشّْ على ضْيوفَكِ الطّيوبْ

إيكارْدا بْتِزْرَعْ عُشُبْ بينِ الِقْلوبْ

الْحَبّْ مِثْلِ الْحُبِّ بِقَلْبِ الْبَشَرْ

بْزَرِعِ الِقْلوبِ بْتِنْطِفي نارِ الِحْروبْ

أحدث إنتاجات جمانة منّاع السينمائيّة فيلم "حبّ برّيّ – Wild Relatives "ع(2018)، الّذي عُرض في الدورة الثامنة والستّين من "مهرجان برلين السينمائيّ الدوليّ البيرليناليّ" ضمن فئة "Forum". يتناول الفيلم حدثًا شغل الرأي العامّ في الإعلام، عندما أُجبر مركز الأبحاث الزراعيّ العالميّ "ICARDA" عام 2012 على الانتقال من مقرّه في حلب إلى لبنان، بسبب الظروف الأمنيّة في سوريا بعد الثورة، وابتدأ بزراعة حبوب جديدة من مخزون "بنك البذور العالميّ" في سلفبارد، جزيرة تحت السيادة النرويجيّة قريبة من القطب الشماليّ. على ضوء حركة البذور هذه من القطب الشماليّ إلى لبنان، ننكشف لسلسلة من المواجهات البشريّة وغير البشريّة، بين نقطتين متباعدتين على الكرة الأرضيّة. تُختزل هذه التحرّكات الكبرى للبذور بتحرّكات أصغر، متمثّلة بالتطبيق الفعليّ لسياسات الزراعة العالميّة من قِبَل فتيات سوريّات نازحات من حلب، يجمعن البذور في حقول البقاع اللبنانيّ.

الأبيات أعلاه، أنشدها شاعر شعبيّ لدى افتتاح مقرّ "ICARDA" الجديد في لبنان، والمقطع كاملًا الّذي يوثّق ذلك موجود في فيلم "حبّ برّيّ".

صالح: في "حبّ برّيّ"، انتقلتِ بعدسة الكاميرا خارج فلسطين، وخلقتِ عالمًا بصريًّا تجريبيًّا على الشاشة تتقاطع فيه أفكار وثيمات وجوديّة كبيرة كالرأسماليّة، ومأسسة الأبحاث الزراعيّة، و"بنك البذور العالميّ"، والحرب في سوريا، بتفاصيل حياتيّة بسيطة تتخطّى مركزيّة الإنسان المسحوق والتابع إلى ما هو أصغر منه، كالحبوب والبذور والديدان. شعرت لدى مشاهدتي الشريط بأنّي أتأرجح بين الانفجار العظيم، وصولًا إلى فناء الكون، من خلال بذور استطاعت أن تنتقل من حلب إلى القطب الشماليّ، وصولًا إلى البقاع في لبنان، في رحلة لم يستطع أن يقوم بها سكّان حلب أنفسهم. شكّل "حبّ برّيّ" بوّابة تعرّفي بأعمالك، واعتقدت أنّك معنيّة بهذه التشبيكات الكبيرة بين العوالم الكبيرة وحركة الناس المهمَّشين. ولدى اطّلاعي على أعمالك السابقة، أيقنت أنّك ابتدأت من مكان محلّيّ جدًّا إلى أن وصلت إلى هذا الفيلم؛ ما المحرّك وراء ذلك؟

جمانة: في "حبّ برّيّ"، أردت تحدّيًا جديدًا وأن أخرج خارج فلسطين؛ لأنّ معظم أماكن التصوير الّتي تناولتها في أفلامي كان في منطقة القدس، وهذا مريح بالطبع، لكن أردت أن أكتشف الّذي سأقدّمه في حال خروجي من تجربتي الشخصيّة ومحيطي القريب. أردت أن أبتعد عن التاريخ والماضي قليلًا في وقت تأزُّم الواقع من حولنا، وتحديدًا في سوريا. أنا مقيمة في برلين ومحاطة بسوريّين أكثر من الفلسطينيّين، حتّى وأنا في برلين تغيّر الواقع من حولي. قدّمت عام 2016 معرضًا بعنوان "Post Herbarium"، تناولت فيه أوّل مشروع في القرن التاسع عشر لأرشفة النباتات، قام به عالم نباتات تبشيريّ أمريكيّ يُدعى جورج إي. بوست George E.Post ، تناولت هذه الأرشفة نباتات "سوريا الكبرى وسيناء"، اعتقادًا منه ومن علماء أوروبّيّين مستشرقين آخرين، أنّ الدراسة العلميّة لِما يُسمّى "أرض التوراة" ستساعد على فهم أكبر للدين المسيحيّ وفكّ أقفاله. اهتممت بتأثير هذا المشروع وعلاقته بالكولونياليّة، ووصلت إلى "بنك البذور العالميّ" الموجود في يومنا هذا في النرويج، والمعروف بـ "قبو سبالفارد العالميّ للبذور"، أو بـ "مستودع يوم القيامة"، وشغلني استمرار هذه العلاقة وتصنيف النباتات (Taxonomy)، الّذي وُجد للبحث عن النباتات وتجميعها، لكن للاستفادة المادّيّة أيضًا ومعرفة ما يمكن جنيُه من تلك النباتات، وهو تتمّة للحراك الاستعماريّ الرأسماليّ منذ القرن الثامن عشر. كان انتقالي من البحث التاريخيّ المتعلّق بمشروع نحت ومعرض فنّيّ، إلى شريط سينمائيّ يحاول الخروج من فلسطين والتاريخ البعيد، إلى ما هو راهن وفي المحيط الأكبر من حولنا.

صالح: كيف كانت تجربة الاحتكاك مع الفتيات العاملات في حقول البذور؟ وكيف تعاملتِ معهنّ؟

جمانة: كانت الفتيات جزءًا أساسيًّا في تصوّري للفيلم منذ البداية، مع أنّ موقعهنّ ظهر جانبيًّا ولم يكُنّ مركزيّات في الفيلم بالقدر الّذي تمنّيته، لكن لم يكن التعامل سهلًا على الإطلاق، نتكلّم نفس اللغة لكن بيئتنا مختلفة جدًّا. تعيش الصبايا في مخيّمات للّاجئين، آتياتٍ من ريف حلب، بلا شكّ ثمّة فرق طبقيّ وثقافيّ بيننا، ولا تنسَ أنّهنّ في موقع ضعف. تبادلت معهنّ بالتأكيد أحاديث جانبيّة، وأمضيت الكثير من الوقت برفقتهنّ، لكن فقط القليل منه استطعت أن أُظهره أمام الكاميرا، حتّى أنّي زرت البعض في بيوتهنّ وتواصلنا عن طريق الواتساب أيضًا، لكن إمّا إخوتهنّ من الذكور وإمّا أزواجهنّ رفضوا أن أزورهنّ في البيوت مجدّدًا؛ لذا استطعت فقط أن أصوّرهنّ في الحقول، في ساعات الدوام وهنّ تحت ضغط العمل.

صالح: مشاهد تلك الفتيات ساحرة جماليًّا، مِن أقواها جلوسهنّ في الحقول مرتديات قبّعات مصنوعة من القشّ، يُدَخِّنّ ويتحدّثن بفكاهة عن التدخين و"التحشيش"، بدا المشهد كأنّه رَسم بالكاميرا، لا تفهم للوهلة الأولى تركيبة هذه الصورة ثقافيًّا أو حضاريًّا، لكن تتدفّق حميميّة كبيرة معهنّ على الشاشة على الرغم من تعاسة ظروفهنّ. من جهة أخرى، في الفيلم جوّ نهايات كونيّة، مشهد القسّ الّذي يتحدّث عن الموت وفناء العالم كان "بيرجمانيًّا" بامتياز، يذكّر بالحوار بين الموت والفارس الصليبيّ في فيلم "الختم السابع"؛ حدّثيني قليلًا عن هذا المشهد، كيف جرى العمل عليه وتنفيذه فنّيًّا؟

جمانة: اعتمدت في هذا الفيلم منهجيّات عمل مختلفة في العمل مع الشخصيّات، مع النساء في الحقول كان عملي وثائقيًّا مباشرًا: يجلسن في الحقل وأنا أصوّرهنّ خلال عملهنّ. ثمّة شخصيّات تعاملت معها بلغة الـ Script سينمائيًّا، نُعيد معهم التصوير غير مرّة؛ فمشهد القسّ لايف هيلجيسين والباحث المناخيّ كيم هولمين، كان من المشاهد القليلة المكتوبة، أعطيتهما نصًّا ليذوّتا روح الحوار المفترض، وكان التعامل معهما لطيفًا جدًّا. كتبت لكلّ منهما مشهدًا منفصلًا، لكنّهما طلبا منّي - لشدّة صداقتهما - أن أصوّرهما معًا في مشهد واحد. في وجبة عشاء مع أصدقاء، عرّفتهما بالأفكار الّتي تدور في ذهني، وعلاقة مدينتهما بلبنان ووضع البذور، فخرجا بتصريحات ذكيّة جدًّا وبعضها فكاهيّ. كتبت نصًّا مختصرًا، وقالا لي: "لا تقلقي!".

صالح: كلّنا نحن الفلسطينيّين، شئنا أو أبينا، تربطنا علاقة قسريّة سيّئة بالنرويج وأوسلو تحديدًا، ثمّة ارتباط حاضر ذهنيًّا بين فكرة الرعاية الدوليّة والشعور الفوقيّ لممثّلة النرويج، في مؤتمر صحافيّ في "قبو سبالفارد" في الشريط، وبين ما تمثّله أوسلو - الفكرة السياسيّة - كخطّ يتّسق مع هذا الشكل من الرعايات؛ كيف كانت مشاعرك وأنت تصوّرين هذه اللحظة، علمًا أنّك درستِ في النرويج؟

جمانة: عام 2013، أخرجت بالشراكة مع سيلي ستوريلي، شريطًا بعنوان "نظام الخير - The Goodness Regime"، يتناول السمعة الطيّبة المتعلّقة بالنرويج بصفتها دولة خير، ويتحدّث عن تاريخها من خلال مسرحيّات أطفال، وعن تكوُّن صورة النرويج كالشرطيّ الخيّر في العالم، وأحد فصول هذا الفيلم اتّفاقيّات أوسلو. "حبّ برّيّ" له جذور في هذا الفيلم، في فبركة فكرة نظام الخير. كيف تشكّلت هذه الهويّة؟ وعلى حساب مَنْ؟ ثمّة نظام اجتماعيّ مثاليّ وإيجابيّات كثيرة ينعم بها المواطن النرويجيّ، لكنّ السياسات الخارجيّة للدولة سيّئة جدًّا. و"بنك البذور" هذا ما هو إلّا تكملة لهذه السياسة، الّتي توجّه الأموال والطاقات إلى المكان الخطأ؛ يقولون "إنّنا ننقذ العالم"، لكن فعليًّا يدعمون الأطراف القويّة والمؤسّسات ذات النفوذ، بينما كان بإمكانهم وضع ملايين الدولارات المُنْفَقة لدعم الفلّاحين، وهم مَنْ يحافظون على البذور في الأرض، وفي حاجة إلى حماية، تمامًا مثل البذور! يتّضح في المؤتمر هذا النفاق والتعالي على العالم العربيّ: "لو اتّجهت الأمور نحو الشكل الّذي كان ينبغي لها أن تسير وفقه، ما احتجنا إلى استخراج البذور!".

صالح: يغريني أن أسألك؛ هل عدتِ إلى مجموعة أفلام قدّمها مخرجون سوريّون في عقد السبعينات، تناولوا فيها المشهد الزراعيّ في سوريا، لتكوّني مرجعيّة وثائقيّة سينمائيّة ما؟

جمانة: بالطبع، دائمًا عندما أعمل على أفلام من هذا القبيل، أبحث عن مرجعيّات أخرى، وتكون في رأسي من حيث اللغة السينمائيّة أو المبنى. ثمّة أفلام لأسامة محمّد، وعمر أميرالاي، مثل فيلم "الحياة اليوميّة في قرية سوريّة"، وتعلّمت من أفلام تلك الحقبة الكثير، كانت مهمّة في فهمي كيفيّة انتقاد مؤسّسة أو نظام من خلال السينما، وأنت تصوّر بين الناس، وكيف تحترم ضيافتهم لك، وفي نفس الوقت تُظهر نقدك من خلال الصوت والصورة. ثمّة فيلم آخر في بداية الستّينات بعنوان "المنافي – The Exiles"، شكّل أيضًا مرجعيّة سينمائيّة لي، لمخرج أمريكيّ اسمه كيت ماكينزي Kent MacKensie، شاهدته للمرّة الأولى منذ ثمانية أعوام، يصوّر فيه المخرج انتقال مجموعة من الأمريكيّين الأصلانيّين إلى لوس أنجلوس، من أماكن وجودهم الريفيّة، حيث الوضع الاقتصاديّ مُزرٍ، وصعوبة تأقلمهم في المدينة. اهتممت بطريقة عمله؛ إذ عمل مع غير ممثّلين، وقضى معهم الوقت. صُوِّر الفيلم وثائقيًّا، لكنّه خرج على الشاشة فيلمًا روائيًّا.

صالح: أعلم أنّك تعملين على فيلم جديد؛ ماذا علينا أن ننتظر هذه المرّة منك؟

جمانة: أحضّر شريطًا عن منع قطف الزعتر والعكّوب في البلاد من قِبَل السلطات الإسرائيليّة، هو فيلم مطاردة "مُسَلٍّ جدًّا"، تطارد فيه - ما يُسمّى – "سلطة حماية الطبيعة الإسرائيليّة" بسيّارات الجيب التابعة لها، مجموعات من الناس من بينهم والدتي، لدى "تلقيطهم" الزعتر والعكّوب. إنّ غالبيّة مشاهد الفيلم مصوّرة في قرية عقبرة في منطقة صفد.

صالح: هل سيكون فيلمًا طويلًا؟ وما نفَسُه؟

جمانة: دائمًا أقول لنفسي سأصنع فيلمًا سهلًا (تضحك)، وكالعادة ثمّة أشياء كثيرة أريد أن أقولها؛ لذا سيكون غالبًا طويلًا. صوّرت الجزء الأوّل منه خلال وجودي العام الماضي في البلاد، ومَنْتَجْت ما صوّرت من موادّ، وسأكمل التصوير في شهر شباط (فبراير). سيكون ذا نَفَس روائيّ في طريقة التصوير؛ لأنّي اتّخذت قرارًا بعدم التعاون مع "سلطة حماية الطبيعة الإسرائيليّة" في هذا الفيلم، وسأعمل مع ممثّلين يؤدّون دور المفتّشين.

باحث سينمائيّ وصحافيّ ثقافيّ، يكتب في عدد من المنابر الفلسطينيّة والعربيّة. يهتمّ بالسينما والدراما والموسيقى العربيّة، وتقاطعات السياق السياسيّ مع التعبير الصوريّ. أعدّ وقدّم برنامج 'كلاكيت فلسطين' على التلفزيون العربيّ.