سيرة الإنسان الآثم في سينما هاينيكي

كلّهم أعدائي

يبدأ فيلم «حكايات برّيّة» (2014)، للمخرج داميان زيفرون، بمقدّمة عجيبة لا تقلّ غرابة عن قصصه القصيرة الغارقة في العنف والانتقام، حيث نتابع مجموعة من الأشخاص في مقاعدهم على متن طائرة، وما إن يتبادلون أطراف الحديث، حتّى ينتبهوا إلى وجود صلة تربط الجميع بالمدعوّ ’باسترناك‘؛ فهذه هي حبيبته السابقة الّتي خانته مع صديقه الوحيد الموجود أيضًا، وذاك محكّم موسيقيّ رفض بحثه قديمًا، وتلك معلّمته في المدرسة الّتي تخبرهم كيف كان طالبًا غبيًّا، وسرعان ما يتأزّم الموقف بعد أن تكتشف المضيفة أنّ باسترناك هو مَنْ يقود الطائرة، وقد أغلق كابينة القيادة، ولا يجيب أحدًا.

يسود الهرج بين الجميع في ما يقترب أحد الموجودين من باب الكابينة، ويشرع في التوسّل إلى باسترناك. نتعرّف من خلال حديثه أنّه طبيبه النفسيّ، وأنّ باسترناك استاء منه حين زاد مبلغ الكشف. يخبره الطبيب من وراء الباب أنّ الخطأ ليس خطأه بل هو خطأ والديه في تربيته. آنذاك تقترب الطائرة من حديقة منزل، حيث يجلس مسنّان يحتسيان الشاي، وما هي إلّا لحظات حتّى تصطدم بهما ويتفحّم الجميع. لقد قرّر باسترناك الانتقام مِمَّنْ آذوه بمَنْ فيهم والداه، منهيًا حيواتهم وحياته هي الأخرى.

يحمل التاريخ العديد من القصص الّتي هُدِمَت فيها المعابد على رؤوس كلّ الأطراف، وكان في كلّ قصّة وحكاية سبب، فتيل قادر على إشعال نار الانتقام، وإقامة كراسيّ للمحاكمات؛ فمساحات النفس البشريّة تتّسع للجميع.

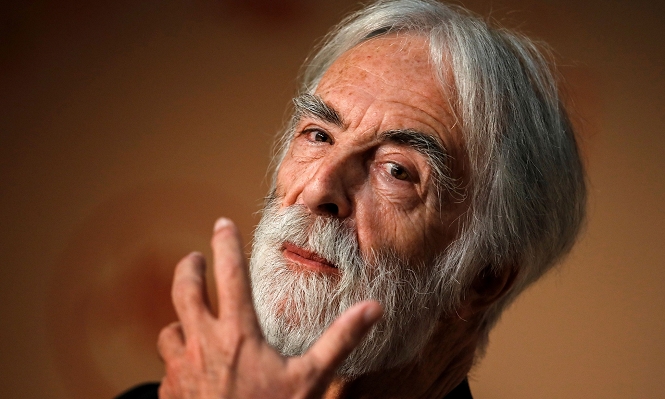

في هدوء ورويّة يُنسج السينمائيّ اللامع مايكل هاينيكي عوالم سينماه، بعيدًا عن المسبّبات والعاديّ، وما يعقله المنطق؛ حيث لكلّ فعل ردّ فعل مواجه. يستكشف هاينيكي في سينماه مناطق مُلغزة للنفس البشريّة، حيث ردّ الفعل لا يقابله شيء سوى العبثيّة، ربّما هي القدر أحيانًا، وربّما في أحيان أخرى لا تعدو مجرّد مساحة مستترة في كلّ إنسان، حيث تتوق نفسه إلى القبح، بل تحتاج إليه كما احتياجها إلى الجمال. ولوعورة تلك المناطق المظلمة لم يستطع فضحها سوى قلّة من البشر، لا شكّ في أنّ هاينيكي واحد منهم.

أشباح العائلة

صورة العائلة أو الأسرة من الثيمات المهمّة والمحبّبة جدًّا لهاينيكي، لا يتخلّى عنها تقريبًا منذ فيلمه الأوّل «القارّة السابعة» (1989)، وفيه يدور الحدث الرئيسيّ حول عائلة ’شوبر‘ – سيظهر الاسم غير مرّة في أفلامه - أب وأمّ وابنة صغيرة، الزوجان يشعران بالملل من كلّ شيء؛ فحياتهما منتظمة ومرتّبة وممنهجة إلى درجة القسوة؛ لذلك لا مناصّ من انتحار جماعيّ.

المشهد الافتتاحيّ للفيلم كان طويلًا بعض الشيء، في الوقت نفسه يمكن اعتباره أحد المداخل المهمّة لسينما هاينيكي، ومقدرة عوالمه على استفزاز المُشاهد. تفتح الشاشة على لوحة برقم سيّارة تغمرها المياه، وفي اللقطة التالية تدخل الكاميرا السيّارة، فنتابع الزوجين أثناء انتظار فترة التنظيف، تغطّي رغاوي الصابون وفرشات التنظيف الكبيرة على المشهد بكامله، في ما تقبع الكاميرا على المقعد الخلفيّ، وتلتقط الزوجين مجرّد شبحين لجسدين مستسلمين. لقد حبس هاينيكي المشاهد مع البطلين داخل السيّارة على مدار المشهد الممتدّ لثلاث دقائق، في ما تنهمر المياه في الخارج كأنّها غسيل روحانيّ لبطليه وله وللجمهور أيضًا؛ استعدادًا لدخول عالم الفيلم.

في فيلمه التالي «فيديو بيني» (1992)، يأخذنا هاينيكي إلى العالم السرّيّ لأحد المراهقين، على أنّ محظورات ’بيني‘ لم تكن كبقيّة محظورات جيله، بل تخطّت ذلك كثيرًا؛ إذ طفق الشاب المراهق في رحلة بحث دمويّة تتوق إلى إطلاق النار، مثل المشهد الأثير الّذي التقطته الكاميرا لجزء من مزرعة والده، ومجموعة من العمّال ينهون حياة أحد الخنازير بطلق ناريّ. ويبدو أنّ المرحلة الأولى من أفلام هاينيكي حملت طيفًا من مراحله العمريّة المبكّرة وفترة المراهقة، حيث يقوم الفيلم الثالث «71 تسلسل زمنيّ للصدفة» (1994)، على مجموعة من المآسي الإنسانيّة المتنوّعة، أمّا البطولة الرئيسيّة فكانت لمراهق يقتل غير مرّة بلا مبرّر أو دافع واضح، وحدها الصدفة ما تفرض القوانين، ثمّ تنفّذها، ولا مجال للاعتراض أو التذمّر.

يورّطك هاينيكي بقسوة وعاديّة في واحدة من أعقد إشكاليّات التواصل مع الآخر بين الأمّ وابنتها، فخلف هذه العلاقة الوديعة امرأتان تشعر كلٌّ منهما بالخطر من الأخرى...

تتكرّر تمثّلات العلاقات الأسريّة في عدد من أفلام أخرى أيضًا، مثل «معلّمة البيانو» (2001). يبدأ الفيلم بمشادّة كلاميّة عاديّة بين البطلة وأمّها، تنتهي بضرب الابنة أمّها وسبّها بـ "البقرة العجوز". يورّطك هاينيكي بقسوة وعاديّة في واحدة من أعقد إشكاليّات التواصل مع الآخر بين الأمّ وابنتها، فخلف هذه العلاقة الوديعة امرأتان تشعر كلٌّ منهما بالخطر من الأخرى. في فيلم «وقت الذئب» (2003)، يجنح هاينيكي لعالم من الديستوبيا لنهاية العالم، خلال رحلة عطلة يُقْتَل الأب، وتجد الأمّ نفسها مع ولديها في عراء شوارع المدينة المظلمة، تترجّى العون من الجيران حولها، وما من مجيب.

يقول الراوي في بداية فيلم «الشريط الأبيض» (2009): "لست واثقًا بأنّ القصّة الّتي أريد حكْيها لكم حقيقيّة تمامًا، إلّا أنّ الكثير من الأسئلة لا يزال بلا إجابة". ينطبق هذا القول على سينما مايكل هاينيكي إلى حدّ كبير، ففيها جزء حقيقيّ يحمل قبحًا هو غاية في الرقّة والجمال.

فائض العداء البشريّ

تنطلق سينما مايكل هاينيكي من أرض الأفكار الّتي تُصَبّ في قالب بشريّ لاحقًا؛ لذلك لا يعوّل كثيرًا على الإبهار السينمائيّ في أفلامه، فوحشيّة عوالمه كفيلة بجذب انتباه المشاهد، بل دائمًا ما تصطدم معه أيضًا. من هنا، أثارت أفلام هاينيكي اندهاش البعض أحيانًا واستنكارهم.

قد تكون أفلام هاينيكي بمنزلة بصقة مثل الّتي صدرت ذات يوم عن أحد الممثّلين في بداية عرض مسرحيّ، لكي يستفزّ أقصى ما في المشاهد من كره وعداء.

في أحد فصول كتابه «الأزمنة السائلة» ()، يتتبّع عالم الاجتماع البولنديّ زيجمونت باومان تمثّلات الخوف وتجلّياته في حياة إنسان العصر الحديث، وكيف أفرزت مجموعة من الأوضاع العالميّة – اقتصاديًّا وسياسيًّا - فائضًا من الخوف البشريّ، ليس في حاجة إلى مسبّب بعينه. في إطار مُشابه يُنقّب هاينيكي في سينماه عن فائض آخر، ولكن من ’العداء البشريّ‘ الّذي ربّما هو فطريّ في كلّ إنسان، يظهر من آن لآخر بحسب تغيّر المناخ والظرف والحالة النفسيّة.

«ألعاب مُضحكة» واحد من أمهر أفلام هاينيكي على الإطلاق، وأكثرها قسوة وغرابة. شابّان يقتحمان أسرة مكوّنة – كالعادة - من ثلاثة أفراد، في أثناء إجازتهم السنويّة في منطقة نائية، ويحوّلان راحتهم إلى جحيم مقيم يسقطون فيه فردًا فردًا. الطفل في البداية يليه الأب، لتأتي الأمّ في نهاية المطاف. رغم كلّ ما حدث، إلّا أنّ الأمّ لا تزال تقاوم قدرها إلى آخر رمق قبل إلقائها في النهر، وهو ما يستدعي استنكار الشابّين غريبَي الأطوار مطلقين عليها المرأة الأولمبيّة، قبل أن يلقيا بجسدها المقيّد في الماء بمنتهى الاستهتار، لا سيّما أن لا دافع حقيقيًّا لديهما للتلذّذ بتعذيب الناس، ووحده الملل هو المحرّك لكلّ هذه القسوة والدمار.

قدّم هاينيكي نسختين من الفيلم بالعنوان نفسه «1997 – 2008»، كانت النسخة التالية منها ’الأمريكيّة‘ أقلّهما إبهارًا، خاصّة على مستوى الممثّلين والأداء؛ إذ انتهج في النسخة الأمريكيّة طريقة ’لقطة بلقطة‘ نقلًا عن النسخة الأولى.

الحبّ عند درجة البرودة

منذ منتصف السبعينات حتّى عام 2017، قدّم هاينيكي نحو 30 عملًا - وهي حصيلة ليست ضخمة لرجل تخطّى في آذار (مارس) الماضي عقده الثمانين - إلّا أنّها لاقت في مجملها الاستحسان، وتوزّعت بين الدراما التلفزيونيّة والسينما، لعلّ من أشهرها فيلم «الحبّ» (2012). أمام فيلم يحمل عنوانًا كهذا، قد يتبادر إلى ذهن المتفرّج الكثير؛ دفقة من الرومانسيّة، مصحوبة بالورود والزهور والقلوب الحمراء، لكنّ ورود هاينيكي دائمًا ما ترافق طقوسًا جنائزيّة.

يروى هاينيكي في حوار سابق كيف نسج قصّة الفيلم من حادثة عائليّة قديمة، حين أُصيبت إحدى أقاربه بالسرطان، وكان على أفراد العائلة إظهار التعاطف والشفقة للزوجين في كلّ مرّة. حادثة معتادة كتلك لم تكن لتثير هاينيكي، فلا بدّ من أن يخلع عن الحكاية عاديّتها وواقعها المعيش، ليدخل بنا في آفاق مغايرة ومشروعة في ذات الوقت لمجاهل النفس البشريّة.

ببرود أعصاب يُقْدِم الزوج على إنهاء آلام زوجته بكتم أنفاسها بوسادتها، بعد أن يحكي لها آخر تفاصيل ستسمعها من ذكريات طفولته. إنّه القتل الرحيم الّذي تعلو الأصوات في الآونة الأخيرة بوصفه أسمى درجات الحبّ، غير أنّ هاجس الدفاع عن الذات قد يبدو قابعًا وراء الفكرة، لربّما كان الزوج ينتظر شيخوخة مريحة بين الكرسيّ الهزّاز وشاشة التلفزيون، ليجد الواقع يفرض عليه مرض الزوجة وتبعاته المرهقة، الّتي لن يحتملها في عمره هذا.

«نهاية سعيدة» (2017)، آخر أفلام هاينيكي، وكثيرًا ما يُنْظَر إليه باعتباره جزءًا ثانيًا من فيلم «الحبّ»، خاصّة أنّ الجدّ هنا هو الزوج المسنّ في الفيلم السابق، الممثّل والمخرج الفرنسيّ جان لوي ترينتينيان، كما يتماسّ أيضًا مع فيلم «فيديو بيني»، حيث الحفيدة مهووسة بالتصوير، لكن مع اختلاف الآلة المستخدمة من كاميرا فيديو إلى كاميرا موبايل، وفي النهاية لن تفوّت فرصة انتحار جدّها في البحر، جالسًا على الكرسيّ المتحرّك بعد أن ساعدته للذهاب إلى الشاطئ، فكما هي العادة لديه يهوى الألعاب الخطرة، وبما أنّ "الخطر خبرة إنسانيّة عامّة؛ لذلك هو واحد لكلّ البشر".

وُلِد هاينيكي لأبوين يمتهنان التمثيل، فريتز هاينيكي – بياتريكس ديجينشيلد، بمدينة ميونخ بألمانيا. في حوار سابق يتذكّر تجربته الأولى مع السينما، حين ذهب مع جدّته طفلًا صغيرًا ليشاهد فيلم «هاملت» (1948) للإنجليزيّ لورانس أوليفيه. يبدأ الفيلم بمشهد من أمام القلعة، حيث الأمواج تتلاطم والموسيقى الصاخبة ترجّ جدران القاعة حول الطفل؛ وهو ما أصابه برعب شديد، ودخل في نوبات بكاء لم يقطعها سوى خروجه وجدّته من ظلام القاعة. ربّما يصلح مشهد كهذا لقراءة الانطباع الأوّل للطفل حول تأثير السينما، قد يكون أيضًا ما جعله يتأخّر في صناعة باكورة أفلامه وهو على مشارف الخمسين (47 سنة)، لكنّ المؤكّد أنّ هذا الخوف قد بقي دفينًا في لاوعيه، يبحث عن السينما القادرة على استخراج الفزع من المُشاهد. وجد هاينيكي أنّ الواقع العاديّ يحمل الرعب بداخله أكثر من الخيال نفسه، فراهن على صنع عالم ناصع السواد، وربح الرهان.

كاتب وناقد سينمائيّ مصريّ، يكتب في عدد من المجلّات العربيّة، مدير تحرير «مجلّة الكرمة».