قمر ليس لي... سماء لا تبلّلني في باريس

تصفو سماء باريس فجأةً، تعود الأيّام قليلًا إلى الوراء، قليلًا بالنسبة إلى عمر الكون وكثيرًا بحجم عمري، ينسحب الغيم الّذي يصير سماءً أدنى دائمة العبوس في شتاء باريس الطويل. حينذاك، لوقت قصير فقط، يصير المدى سماءً شرقيّة برائحة الياسمين العفويّ، وتستردّ الدنيا حنانها ويصير الوجع أكثر احتمالًا.

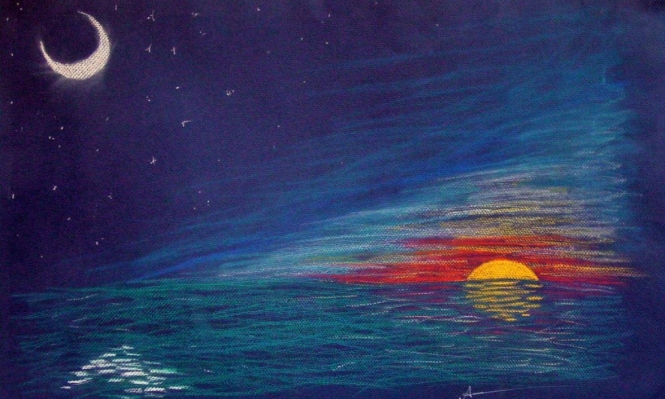

لا أدري كيف يصبح للسماء هويّة بحسب الأرض الّتي تظلّلها، ويصير للقمر معنًى أيضًا وفق ذاكرة الأعين الّتي تنظر إليه؛ هنا يختفي القمر بين الأشجار ولا أراه إلّا ساعات الصباح الباكر، بينما هناك، في بلادنا المشرّعة الأبواب على الأحلام، يطلّ القمر من خلف التلال كبيرًا وبرتقاليًّا كأوّل تشكّل العواطف الملتهبة، يصعد السماء بخيلاء تدريجيًّا بين مباني الحيّ المتواضعة، مواسيًا الأزقّة المظلمة بلا كهرباء، ليصير قمرًا فلسطينيًّا يداوي جروح المساء وليالي الانتظار الطويل.

السماء هنا تصنع حوارًا مع الأشجار والأبراج، لكن هناك تصنعه مع البشر حين يطفقون يتحدّثون عن ذكرياتهم، تصير قطعة السماء الصغيرة البادية بين قضبان سجن هويّة البقاء، لأسيرٍ نسي أنّ جدوى الأحلام طريق التحقّق وليست دافعًا خفيًّا لاستمرار حياة بأكملها، ويصير القمر طرفًا ثالثًا في حوار شخصين لا يستطيعان أن يلتقيا، بسبب أسلاك شائكة وأقدار ملتوية، يصل بين نافذتيهما خطّ دافئ من ضوء القمر ليصير هو أيضًا حاضرهما الوحيد.

هناك الغيوم تتشكّل من دخان الوقت ومن لهاث الساعين وراء الغد، من احتراق اللحظات السعيدة ومن تبخّر الدمع الحزين، يصعد البخار حاملًا رسائل الآخرين، وما إن يوصلها إلى الغيم حتّى ينهار من ثقلها الماء المعلّق، هنا يأتي الغيم من المصانع والمدافئ ليصير غيمًا حياديًّا بلا دوافع.

عندما نرحل من بلد إلى بلد لا تتبدّل فقط هويّتنا، لكن أيضًا هويّة الكون، تتلبّس الأشياء أرواحٌ أخرى، وتحلّ فوق الأغصان طيور غير تلك الّتي كانت تغرّد فوق أشجار حدائقنا ونسمعها تنشد نشيدًا وطنيًّا، أو أغنية حنين تعبق بلون الورد ورائحة غد بعيد، يومًا ما سيأتي.

يا الله! كيف يتورّط الغرباء بالفقد؟ وكيف يبحثون في حقائبهم عندما يفرغونها من الكتب والهواتف والبطاقات عن رائحة الرحيل الأولى، عندما وظّبوا كلّ شيء على استعجال دون أن يخافوا الندم ولسعات الموت في طريق بلا عودة؟ كيف حثّوا الخطى خارج البيوت دون أن يفهموا لغة الزمن، الّذي إذا مضى فإنّه يقسو أكثر على مَنْ لم يستمعوا لنبوءاته في مكانهم الأوّل؟

السماء شرقيّة في هذا الأحد، بلا سحب ولا عدوى الأرق بين الطيور الّتي تدور بلا تعب فوق ضفاف السين، بلا ألعاب ناريّة وأبواق سيّارات الشرطة الّتي تحافظ على نظام شاحب، تصير السماء دموع الحنين الّتي هربت واختبأت خلف السحب ثمّ هوت عليّ فجأة. أستمع لأغنية فيروز: "احكيلي عن بلدي... احكيلي..."، لكن لا أحد بقربي ليروي لي أساطير الصمود هناك في كون بلا شهود من البشر وحسب، لكن من كلّ الكائنات.

أقرّر السير في الطرقات، على ضفاف النهر، لأشاهد الغروب الّذي انجلى هذا المساء، أتذكّر فجأة أنّه قبل اثنين وثلاثين عامًا اندلعت الانتفاضة الأولى في فلسطين، لم أكن قد وُلدت، لكن مَنْ قال إنّ حنيننا يتوقّف على الزمن الّذي عشناه؟ الحنين فخّ كبير لتلك الأرض وكلّ تاريخها، كلّ مَنْ سار عليها ومَنْ مات فيها. قبل اثنين وثلاثين عامًا كانت الحجارة توقد الثورات هناك تحت تلك السماء، وكانت سماء الشرق الحزينة هي مَنْ تودّع الشهداء في لحظاتهم الأخيرة، وهم يسقطون بأمل أنّ الحياة الّتي ترحل لها ثمن قريب. في بلادي فلسطين قبل ثلاثة عقود، كان القمر يرسل نوره كي يمسّد التراب فوق قبور الشهداء، ويروي قصصهم الّتي ماتت بعدهم.

اكتسبت سماؤنا وأشياؤنا هناك ملامح مَن عاشوا في ظلّها، أناس أحمل ملامحهم وقلبي ينبض بدمهم إلى الآن، حدّثتني السماء عنهم دون أن أفهم طيلة حياتي هناك، تلك الأحاديث الّتي لا تُتَرْجَمُ فينا إلّا عندما نبتعد، فنكتشف عبر المسافات ارتباطنا بذلك العلوّ ووفاءنا الحتميّ للوعود؛ لهذا فأنا لتلك السماء ولست لسماء باريس. أنا لتلك الدموع الّتي تعود بي إلى هناك كلّما صمتَ الليل وحدّق فيّ فوق النهر قمرٌ بليد لا أعرفه، وأمطرت السماء مطرًا لن يبلّلني أبدًا. أنا لذكرى هذا اليوم العاديّ جدًّا هنا، المليء بذكريات تحفظها السماء جيّدًا إن خذلناها نحن يومًا هناك.

طبيبة وكاتبة من غزّة، تخرّجت في كلّيّة طبّ فلسطين عام 2017. فازت بعدّة مسابقات للقصّة القصيرة باللغتين العربيّة والإنجليزيّة، وتنشر المقالات والقصص في مواقع ومجلّات فلسطينيّة وعربيّة.