احتدم النقاش حول الخصوصية والقانون في لجنة التجارة الفيدرالية بشكل غير عادي في ذلك اليوم. وقال الرؤساء التنفيذيون في صناعة التكنولوجيا «إنهم قادرون على تنظيم أنفسهم، وأن التدخل الحكومي سيكون مكلفًا، وسيؤدي إلى نتائج عكسية». حذر المدافعون عن الحريات المدنية من أن قدرات البيانات لدى الشركات تشكل «تهديدًا غير مسبوقٍ للحرية الفردية»، وأشار أحدهم: «علينا أن نقرر ماهية البشر في العصر الإلكتروني. هل صرنا متاعًا يُتاجرُ به؟». وسأل أحد النُّواب في عام 1997: «أين يجب أن نضع الحد؟».

لم يُوضع الحدّ أبدا، وحقَّق الرؤساء التنفيذيون مرادهم، وظهرت الأدلة بعد ثلاثة وعشرين عامًا، حيث كانت ثمرة هذا الانتصار منطقًا اقتصاديًا جديدًا أُطلق عليه «رأسمالية المراقبة»، والتي يعتمد نجاحها على عمليات المرآة ذات الوجه الواحد والمصممة لتجهيلنا ونشر ضباب تضليلي وبحرٌ من التعبيرات الملطفة والكاذبة. لقد ترسخت هذه العمليات، وازدهرت في المساحات الجديدة للإنترنت، والتي احتفل بها رأسماليو المراقبة ذات مرة على أنها «أكبر مساحة غير خاضعة للحكومات في العالم»، لكن الفراغات الآن قد امتلأت، ولم تعد تلك المساحات كما كانت غير محكومة، بل صار يمتلكها عوضا عن ذلك، ويديرها رأس مال خاص للمراقبة، وتحكمها قوانينه الحديدية.

مر صعود رأسمالية المراقبة على مدى العقدين الماضيين دون مساءلة إلى حدٍ كبير. قِيل لنا إن «العصر الرقمي» سريع، وأن من يتخلفون عنه، سيضيعون. وليس من المستغرب أن نُسارع نحن في جماعات في ملاحقة الأرنب الأبيض الصاخب عبر نفقه إلى أرض العجائب الرقمية الموعودة حيث، مثل أليس، وقعنا فريسة للوهم. احتفلنا في بلاد العجائب بالخدمات الرقمية الجديدة على أنها مجانية، لكننا الآن نرى أن رأسماليي المراقبة الذين يقفون وراء تلك الخدمات يعتبروننا، نحنُ، سلعة مجانية. ظنّنا بدايةً أننا نبحث في غوغل، ولكن الآن فهمنا أن غوغل هو يبحث فينا. افترضنا أننا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل، لكننا تعلمنا أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمنا عبر فقط إذا اتصلنا. تساءلنا بالكاد عن سبب وجود سياسة خصوصية في التلفزيون أو المرتبة الجديدة عند شرائها، لكننا أخذنا نفهم أن سياسات «الخصوصية» هي في الواقع سياسات مراقبة.

ومثل أسلافنا الذين أطلقوا على السيارة اسم «عربة بدون أحصنة» لأنهم لم يستطيعوا استيعاب حقيقتها، فقد اعتبرنا منصات الإنترنت بمثابة «لوحات إعلانات» حيث يمكن لأي شخص وضع إعلانه فيه فيها، وقد عزز الكونغرس الأميركي هذا الوهم في القانون، وفي القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، حيث أعفى تلك الشركات من الالتزامات التي تلزم «الناشرين» أو حتى «المتحدثين».

لقد علمتنا الأزمات المتكررة أن هذه المنصات ليست لوحات إعلانات، بل هي مجاري دم عالمية فائقة السرعة يمكن لأي شخص أن يُدخل فيها فيروسًا خطيرًا بدون لقاح، وبهذه الطريقة صار بإمكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن يرفض قانونًا لإزالة مقطع فيديو مزيف لنانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، ثم يكابر لاحقًا، معلنًا أن الدعاية السياسية لن تخضع للتحقق مثل المعلومات الأخرى.

ترتكز كل هذه الأوهام على أكثر الهلوسات غدرًا: الإيمان بأن الخصوصية خاصّة. لقد تخيلنا أنه يمكننا اختيار درجة خصوصيتنا من خلال حساب فردي يتم فيه تداول القليل من المعلومات الشخصية مقابل خدمات قيّمة أو مقابل الحصول على مقابل معقول. عندما جربت دلتا إيرلاينز على سبيل المثال نظام بيانات بيومترية في مطار أتلانتا، أفادت الشركة أن من بين ما يقرب من 25,000 عميل يسافرون كل أسبوع، اختار 98 في المائة هذه العملية، مشيرة إلى أن «خيار التعرف على الوجه يوفر في المتوسط ثانيتان لكل عميل عند استقلالهم للطائرة، أو تسع دقائق عند استقلالهم لطائرة كبيرة».

يكشف التطور السريع لأنظمة التعرف على الوجه عن العواقب العامة لهذا الاختيار الخاص المزعوم. وطالب رأسماليو المراقبة بالحق في أخذ وجوهنا أينما ظهرت، في شوارع المدينة، أو على صفحة فيسبوك، وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن قاعدة بيانات مايكروسوفت للتدريب على التعرف على الوجه التي تضم 10 ملايين صورة مأخوذة من الإنترنت دون علم أصحابها، ومن المفترض أنها مقصورة على البحث الأكاديمي، ولكنها وُظِّفت من شركات مثل آي بي إم ووكالات الدول التي تضمنت الولايات المتحدة والجيش الصيني. ومن بين هؤلاء، كان اثنان من الموردين الصينيين للمعدات المسؤولين في شينجيانغ، حيث يعيش أفراد من مجتمع الأويغور في سجون مفتوحة تحت المراقبة المستمرة لأنظمة التعرف على الوجه.

الخصوصية ليست خاصة، لأن فعالية هذه الأنظمة وغيرها من أنظمة المراقبة والتحكم الخاصة أو العامة تعتمد على الأجزاء التي نتخلى عنها من أنفسنا، أو التي سُرقت منا سرًا.

كان من المفترض أن يكون قرننا الرقمي هو العصر الذهبي للديمقراطية، ولكننا ندخل الآن في عقده الثالث الذي يتميز بشكل صارخ جديد من عدم المساواة الاجتماعية، أو «عدم مساواة معرفية»، ويشير المصطلح إلى حقبة ما قبل غوتنبرغ من عدم التناسق الشديد في المعرفة والقوة التي تتراكم على إثر هذه المعرفة، حيث يسيطر عمالقة التكنولوجيا على المعلومات والتعلم نفسه. صُنِعَ وهم «الخصوصية الخاصة» لتربية وتغذية هذا الانقسام الاجتماعي غير المتوقع، ويستغل رأسماليو المراقبة عدم المساواة الآخذ في الاتساع في المعرفة من أجل الربح، حيث يتلاعبون بالاقتصاد وبمجتمعنا وحتى بحياتنا دون عقاب، مما يعرض للخطر ليس فقط الخصوصية الفردية، ولكن الديمقراطية نفسها. انشغلنا بأوهامنا وأخفقنا في ملاحظة هذا الانقلاب غير الدموي القادمِ من الأعلى.

لقد دفعنا الاعتقاد بأن الخصوصية خاصة لنهتم بمستقبل لم نختره، لأنه هذا الاعتقاد يفشل في معرفة الفرق العميق بين المجتمع الذي يدافع عن الحقوق الفردية السيادية والمجتمع الذي يعيش من خلال العلاقات الاجتماعية ذات الاتجاه الواحد. الدرس المستفاد هو أن الخصوصية عامة، وهي مصلحة جماعية لا تنفصل منطقيًا وأخلاقيًا عن قيم الاستقلال الذاتي البشري وتقرير المصير التي تعتمد عليها الخصوصية، والتي بدونها لا يمكن تصور مجتمع ديمقراطي.

ويبدو أخيرًا أن الرياح قد جرت لصالح سفينة الحقوق الخاصّة، حيث بدأ إدراك جديد هش يشق طريقه عائدًا من حفرة الأرنب إلى المنزل. لا يسعى رأسماليو المراقبة، على الرغم من سرعتهم، إلى موافقة حقيقية ولا إجماع، فهم يعتمدون على التخدير النفسي ورسائل الحتمية لاستحضار العجز والاستسلام والارتباك الذي يشل فريستهم. الديمقراطية بطيئة، وهذا أمر جيد، إذ تعكس وتيرتها عشرات الملايين من المحادثات التي تحدث في العائلات، بين الجيران، وزملاء العمل والأصدقاء، داخل المجتمعات والمدن والدول، مما يحرك تدريجيًا عملاق الديمقراطية النائم إلى العمل.

تجري هذه المحادثات الآن، وتوجد العديد من المؤشرات على استعداد المشرعين للانضمام ولقيادة الحراك، ومن المرجح أن يقرر هذا العقد الثالث مصيرنا. هل سنجعل المستقبل الرقمي أفضل، أم أنه سيجعلنا أسوأ؟ هل سيكون مكانًا يمكننا أن نسميه الوطن؟

لا تستند عدم المساواة المعرفية إلى ما يمكننا كسبه، بل إلى ما يمكننا تعلمه، ويمكننا تعريفها على أنها الوصول غير المتكافئ إلى التعلم الذي تفرضه الآليات التجارية الخاصة لالتقاط المعلومات وإنتاجها وتحليلها وبيعها، وخير مثال على ذلك: الفجوة الآخذة في النمو بين ما نعرفه وما هو معروف عنا.

كان المجتمع الصناعي في القرن العشرين منظما حول فكرة «تقسيم العمل»، وأتبعَ ذلك بالنضال من أجل المساواة الاقتصادية وهو الأمر الذي شكل السياسة في ذلك الوقت. يحول قرننا الرقمي إحداثيات المجتمع من تقسيم العمل إلى «تقسيم التعلم»، ويترتب على ذلك أن الصراع على الوصول إلى المعرفة والقوة التي تمنحها هذه المعرفة سيشكل سياسة عصرنا.

تشير المركزية الجديدة لعدم المساواة المعرفية إلى تحول في القوة من ملكية «وسائل الإنتاج»، التي حددت سياسات القرن العشرين، إلى ملكية «إنتاج المعنى»، وتتلخص تحديات العدالة المعرفية والحقوق المعرفية في هذا العصر الجديد في ثلاثة أسئلة أساسية حول المعرفة والسلطة والقوة: من يعرف؟ من يقرر مَن يعرف؟ وَمَن يقرر لمن يقرر من يعرف؟

ساعد الرأسماليون الرائدون في مجال المراقبة في غوغل، ومن بعدها فيسبوك وأمازون ومايكروسوفت، خلال العقدين الماضيين، في دفع هذا التحول المجتمعي مع ضمان صعودهم إلى قمة التسلسل الهرمي المعرفي. لقد عملوا في الظل لتكديس احتكارات معرفية ضخمة من خلال أخذ مناورة يعرف الصغير والكبير أنها سرقة. تبدأ رأسمالية المراقبة من خلال تقديم مطالبة أحادية الجانب للتجربة الإنسانية الخاصة وتعريفها على أنها مواد خام مجانية للترجمة إلى بيانات سلوكية، وعليهِ تُقدَّمُ حياتنا على أنها دفقٌ من البيانات.

اُكتشف في وقت مبكر أن البيانات التي تُقدّمٌ مجانًا تحتوي على إشارات تنبؤية غنية، وهو ما لم يعرفه المستخدمون، وهو فائض أكبر مما هو مطلوب لتحسين الخدمة. لا يقتصر الأمر على ما تنشره عبر الإنترنت، ولكن ما إذا كنت تستخدم علامات التعجب أو كيف تعدّل ألوان صورك، وليس فقط؟ أين تمشي ولكن؟ كيف تحني كتفك، ليس فقط هوية وجهك، ولكن الحالات العاطفية التي تنقلها «تعابيرك الدقيقة»، ليس فقط ما يعجبك، ولكن نمط الإعجابات عبر المشاركات. سرعان ما تم اصطياد هذا الفائض السلوكي سرًا والاستيلاء عليه، وادُّعي أنه بيانات ملكية.

تُنقل البيانات من خلال سلاسل التوريد المعقدة للأجهزة وبرامج التتبع والمراقبة والنظم البيئية للتطبيقات والشركات المتخصصة في تدفقات البيانات المتخصصة التي تُجمعُ سرًا. أظهر الاختبار الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، على سبيل المثال، أن فيسبوك يتلقى بيانات معدل ضربات القلب من تطبيق Instant Heart Rate: HR Monitor، وبيانات الدورة الشهرية من تطبيق Flo Period & Ovulation Tracker، والبيانات التي تكشف عن الاهتمام بخصائص العقارات من موقع Realtor.com، وكل ذلك دون علم المستخدم.

تتدفق هذه البيانات الخام إلى المصانع الحاسوبية لرأسماليي المراقبة، والتي تسمى «الذكاء الاصطناعي»، حيث تُصنع وتحوّلُ إلى تنبؤات سلوكية تتعلق بنا، ولكنها ليست مناسبة لنا. وتُباع تلك التنبؤات للعملاء من رجال الأعمال في نوع جديد من الأسواق التي تتداول حصريًا «مُستقبل البشر». إن اليقين في الشؤون الإنسانية هو شريان الحياة لهذه الأسواق، حيث يتنافس رأسماليو المراقبة على جودة توقعاتهم. هذا شكل جديد من أشكال التجارة التي ولَّدت بعضًا من أغنى وأقوى الشركات في التاريخ.

سعى كبار رأسماليي المراقبة من أجل تحقيق أهدافهم إلى إرساء هيمنة منقطعة النظير على 99.9% من معلومات العالم المقدمة الآن في تنسيقات رقمية ساعدوا في إنشائها. بنى رأسماليو المراقبة معظم أكبر شبكات الحواسيب في العالم ومراكز البيانات والخوادم وكابلات النقل تحت البحر والرقائق الدقيقة المتقدمة وذكاء الماكينات الحدّية، مما أدى إلى سباق تسلح لـ 10000 متخصص أو نحو ذلك على هذا الكوكب ممن يعرفون كيفية استخلاص المعرفة من قارات البيانات الجديدة الشاسعة.

مع وجود غوغل في الصدارة، يسعى كبار رأسماليي المراقبة إلى التحكم في أسواق العمل من خلال الخبرة الهامة، بما في ذلك علوم البيانات والبحوث الحيوانية، والتخلص من المنافسين مثل الشركات الناشئة والجامعات والمدارس الثانوية والبلديات والشركات القائمة في الصناعات الأخرى والدول الأقل ثراءً. حصل 57% من حَمَلة الدكتوراه الأميركان في علوم الحاسوب عام 2016 على وظائف في صناعة البيانات، في مقابل 11% توجّهوا إلى التدريس. هذه ليست مشكلة أميركية فحسب، إذ لاحظ مسؤولو الجامعات في بريطانيا وجود «جيل مفقود» من علماء البيانات، وقد أبدى عالم كندي حسرته؛ لأن «القوة والخبرة والبيانات كلها تتركز في أيدي عدد قليل من الشركات».

أنشأت غوغل أول الأسواق المربحة بجنون للتداول في «مستقبل للبشر»، وهو ما نعرفه الآن باسم الإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت، بناءً على توقعاتهم للإعلانات التي ينقر عليها المستخدمون. بين عام 2000، عندما كان المنطق الاقتصادي الجديد في طور الظهور، وعام 2004، عندما أصبحت الشركة عامة، زادت إيراداتها بنسبة 3590٪. يمثل هذا الرقم المذهل «عائد المراقبة»، وسرعان ما أعاد تعيين سقف المنافسة للمستثمرين، مما أدى في النهاية إلى دفع الشركات الناشئة ومطوري التطبيقات والشركات القائمة إلى تحويل نماذج أعمالهم نحو رأسمالية المراقبة. الوعد بمسار سريع للإيرادات الضخمة من بيع مستقبل البشر دفع هذه الهجرة أولاً إلى فيسبوك، ثم عبر قطاع التكنولوجيا والآن في جميع أنحاء الاقتصاد إلى صناعات متباينة مثل التأمين والتجزئة والتمويل والتعليم والرعاية الصحية والحقيقية العقارات والترفيه، وكل منتج يبدأ بكلمة «ذكي» أو خدمة توصف بأنها «مخصصة للزبائن».

حتى شركة فورد، مهد اقتصاد الإنتاج الضخم في القرن العشرين، تسير على درب الاستفادة من ابتكارات المراقبة، حيث تقترح مواجهة التحدي المتمثل في تراجع مبيعات السيارات من خلال إعادة تصور سيارات فورد على أنها «نظام تشغيل للنقل». على حد تعبير أحد المحللين، يمكن لشركة فورد «تحقيق ثروة من البيانات المالية، ولن يحتاجوا إلى مهندسين أو مصانع أو تجار للقيام بذلك، بل هو ربح خالص تقريبا».

صُقلت الضرورات الاقتصادية لرأسمالية المراقبة في المنافسة على بيع اليقين. كان من الواضح في البداية أن الذكاء الآلي يجب أن يتغذى على بيانات ضخمة، مما يقنع اقتصاديات الحجم باستخراج البيانات. وفي النهاية، صار من المفهوم أن الحجم ضروري، ولكنه غير كافٍ. تتطلب أفضل الخوارزميات أيضًا مجموعة متنوعة من البيانات أو ما يعرف باقتصاديات النطاق. ساعد هذا الإدراك في دفع «ثورة الهاتف المحمول» بإرسال المستخدمين إلى العالم الحقيقي مسلحين بالكاميرات وأجهزة الحاسوب والجيروسكوبات والميكروفونات داخل هواتفهم الذكية الجديدة. يريد رأسماليو المراقبة في المنافسة على النطاق الوصول إلى منزلك وما تقوله وتفعله داخل جدرانه. يريدون سيارتك وحالتك الصحية والمسلسلات التي تشاهدها وموقعك الجيوغرافي وكذلك جميع الشوارع والمباني في طريقك وسلوك كل الناس في مدينتك. يريدون صوتك وما تأكله وما تشتريه ووقت لعب أطفالك وكيفية تعليمهم؛ وموجات دماغك وطبيعة جريان دمك في عروقك، يريدون كل شيء حرفيًا.

تنتج المعرفة غير المتكافئة عنا قوة غير متكافئة علينا، وبالتالي فإن عدم المساواة المعرفية تتسع لتشمل المسافة بين ما يمكننا فعله وما يمكن فعله بنا، ويصف علماء البيانات هذا على أنه التحول من المراقبة إلى التشغيل، حيث تتيح كمية كبيرة من المعرفة الأساسية حول نظام الآلة التحكم فيها عن بعد. أصبح الناس الآن أهدافًا يُتحكم بها عن بعد، حيث اكتشف رأسماليو المراقبة أن البيانات الأكثر تنبؤًا تأتي من التدخل في السلوك لضبط وتجميع وتعديل سلوكيات البشر في اتجاه الأهداف التجارية. وصارت هذه الضرورة الثالثة، «اقتصاديات الفعل»، ساحة للتجارب المكثفة، وأوضح أحد العلماء: «نحن نتعلم كيفية كتابة الموسيقى، ثم ندع الموسيقى تجعلهم يرقصون».

لا توظف هذه القوة الجديدة «لجعلهم يرقصون» الجنود للتهديد بالإرهاب والقتل، بل تصل إليك حاملة كوبًا من الكابتشينو بدلًا من البندقية. إنها قوة «آلية» جديدة تعمل من خلال الأجهزة الرقمية في كل مكان للتلاعب بالإشارات اللاشعورية، وعبر الاستهداف النفسي للاتصالات، ولفرض معماريات الاختيار الافتراضية، ولإطلاق ديناميكيات المقارنة الاجتماعية وفرض المكافآت والعقوبات، وكل ذلك يهدف إلى التحكم في الناس عن بعد، ورعاية وتعديل السلوك البشري في اتجاه النتائج المربحة، ودائمًا ما يتم هندسته للحفاظ على جهل المستخدمين.

لقد رأينا المعرفة التنبؤية تتحول إلى قوة أداة في تجارب العدوى على فيسبوك والتي نُشرت في عامي 2012 و2014، عندما زرعت إشارات لا شعورية، وتلاعبت بالمقارنات الاجتماعية على صفحاتها، أولاً للتأثير على المستخدمين للتصويت في الانتخابات النصفية ولاحقًا لجعل الناس يشعرون بالحزن أو السعادة. احتفل باحثو فيسبوك بنجاح هذه التجارب مشيرين إلى نتيجتين رئيسيتين: أنه كان من الممكن التلاعب بالإشارات عبر الإنترنت للتأثير على سلوك ومشاعر العالم الحقيقي، وأنه يمكن تحقيق ذلك مع تجاوز وعي المستخدمين به بنجاح.

اختبرت لعبة الواقع المعزز بوكيمون غو في عام 2016 والتي تحتضنها شركة غوغل، اقتصاديات الفعل في الشوارع. لم يعرف لاعبو اللعبة أنهم كانوا بيادق في اللعبة الحقيقية لتعديل السلوك من أجل الربح، حيث اُستخدمت مكافآت وعقوبات صيد المخلوقات الخيالية لتجميع الناس في مطاعم مثل ماكدونالدز وستاربكس ومنافذ البيتزا المحلية، والتي كانت تدفع للشركة مقابل «الإقبال» عليها، بالطريقة نفسها التي يدفع بها المعلنون عبر الإنترنت مقابل «النقر Click through» في مواقعهم على الويب.

كشفت وثيقة مُسربة في عام 2017 عن فيسبوك حصلت عليها شركة The Australian عن اهتمام الشركة بتطبيق «دراسات نفسية» من «بيانات فيسبوك الداخلية» لتعديل سلوك المستخدمين، وكان هدفها 6.4 مليون شاب أسترالي ونيوزيلندي. وقد كتب المسؤولون التنفيذيون في الوثيقة: «يمكن للفيسبوك من خلال مراقبة المنشورات والصور والتفاعلات ونشاط الإنترنت في الوقت الفعلي أن ينجح فقط إذا كان يعرف بشعور الشباب «بالتوتر» و«الهزيمة» و«الإرهاق» و«القلق» و«التوتر». و«الغباء» و«السخافة» و«الفشل»؛ وأوضحوا أن عمق هذه المعلومات يسمح لفيسبوك بتحديد الإطار الزمني الذي يحتاج خلاله الشاب إلى «تعزيز ثقته» ليكون أكثر عرضة لتكوين الإشارات والمحفزات اللاشعورية. تُستخدم البيانات بعد ذلك لمطابقة كل مرحلة عاطفية مع الرسائل الإعلانية المناسبة لتحقيق أقصى احتمالية للمبيعات المضمونة.

نفى فيسبوك هذه الممارسات، على الرغم من أن مدير الإنتاج السابق في الشركة اتهمها بـ «الكذب الصريح». الحقيقة هي أنه في غياب شفافية الشركات والرقابة الديمقراطية، تسود قواعد عدم المساواة المعرفية. هم يعرفون. ويقررون من يعرف. ويقررون لمن يقرر من يعرف.

يجري تعميق الحرمان المعرفي الذي لا يطاق للجمهور من خلال رغبة رأسماليي المراقبة باكتمال التلاعب النفسي بالاتصالات الجماهيرية، والذي يدفع البشر للشك في واقعهم (أي عبر وضع مسؤولية حماية أنفسهم من ضرر وأذية رأسمالية المراقبة على الناس). مثالان للتوضيح: في 30 أبريل 2019، أصدر مارك زوكربيرج إعلانًا مثيرًا في مؤتمر المطورين السنوي للشركة، معلناً أن «المستقبل سيكون خاصًّا». بعد بضعة أسابيع، مثل أحد لمدافعين عن فيسبوك أمام قاضي مقاطعة فيدرالية في كاليفورنيا لإحباط دعوى قضائية لمستخدم بسبب انتهاك الخصوصية، بحجة أن فعل استخدام فيسبوك نفسه ينفي أي توقع معقول للخصوصية «كمسألة قانونية». وكتب ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل في مايو 2019، في صحيفة ذا تايمز عن التزام شركاته بمبدأ أن «الخصوصية لا يمكن أن تكون سلعة فاخرة»، ولكن عُثِرَ بعد خمسة أشهر على متعاقدين مع غوغل يعرضون بطاقات هدايا بقيمة 5 دولارات للمشردين الملونين في حديقة أتلانتا مقابل إجراء مسح ضوئي لوجوههم.

يدعو إنكار فيسبوك إلى مزيد من التدقيق في ضوء وثيقة أخرة مُسربة للشركة ظهرت في عام 2018، إذ يُقدم التقرير السري نظرة ثاقبة ونادرة على قلب مصنع الحوسبة في فيسبوك، حيث يعمل «محرك تنبؤ» على منصة ذكاء آلي «تستوعب تريليونات من نقاط البيانات كل يوم، وتدرب الآلاف من النماذج» ثم «تنشرها في أسطول الخوادم للتنبؤات الحية»، ويشير فيسبوك إلى أن «خدمة التنبؤ» تنتج «أكثر من 6 ملايين تنبؤ في الثانية». ولكن لأي غرض؟

توضح الشركة في تقريرها أن هذه القدرات الاستثنائية مكرسة لتلبية «تحديات الأعمال الأساسية» لعملائها من الشركات من خلال الإجراءات التي تربط التنبؤ والاستهداف الدقيق والتدخل وتعديل السلوك. على سبيل المثال، يروَّجُ لخدمة فيسبوكية تسمى «توقع الولاء» لقدرتها على التحكم في الفائض السلوكي للملكية للتنبؤ بالأفراد «المُعرَّضين» لتغيير ولاء علامتهم التجارية وتنبيه المعلنين للتدخل الفوري بالرسائل المستهدفة المصممة لتحقيق الاستقرار في الولاء في الوقت المناسب لتغير مسار مستقبل الشخص.

قام شاب يدعى كريستوفر وايلي في ذلك العام بالإبلاغ عن مخالفات صاحب عمله السابق، وهي شركة استشارية سياسية تُعرف باسم كامبريدج أنالاتيكا. اعترف وايلي قائلاً: «لقد استغللنا فيسبوك لجني الملايين من ملفات الأشخاص، وبنينا نماذج لاستغلال ما نعرفه عنهم واستهداف شياطينهم الداخلية». وصف السيد وايلي هذه التقنيات بأنها «حرب معلومات»، وقد قدر بشكل صحيح أن حروب الظل هذه مبنية على غياب المساواة المعرفية والقوة التي توفرها. كان الأمر الأقل وضوحًا للجمهور أو للمشرعين هو استراتيجيات الشركة السياسية والسرية لغزو العقول، والتي استخدمت إجراءات التشغيل المعيارية لرأسمالية المراقبة، والتي يتعرض لها المليارات من «المستخدمين» الأبرياء كل يوم روتينيًا، ووصف السيد وايلي عملية الانعكاس هذه بعد اتباعه لأثرٍ كان قد انقطع واختفى مع وقت اعترافهِ. كان ابتكار كامبريدج أنالاتيكا الحقيقي هو تحويل العملية بأكملها من الأهداف التجارية إلى الأهداف السياسية.

للتوضيح: كانت كامبريدج أنالاتيكا كائناً طفيلياً، وكانت رأسمالية المراقبة هي المضيف له، وبفضل هيمنتها المعرفية، قدمت رأسمالية المراقبة البيانات السلوكية التي كشفت أهداف الاعتداء. أصبحت أساليبها في الاستهداف السلوكي الدقيق وتعديل السلوك هي الأسلحة، وكان افتقار رأسمالية المراقبة للمساءلة عن المحتوى على نظامها الأساسي الذي قدمه القسم 230 هو ما أتاح الفرصة لهجمات التخفي المصممة لإثارة الشياطين الداخلية للمواطنين المطمئنين.

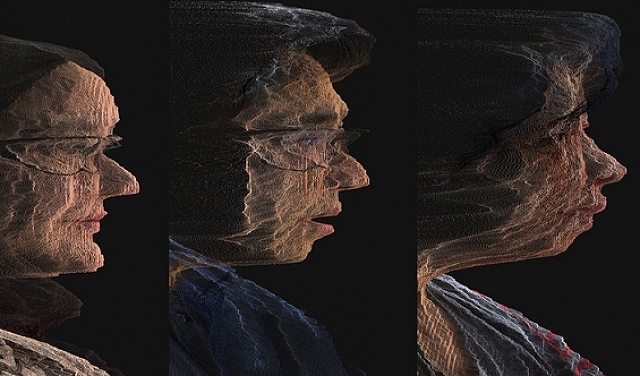

لا يقتصر الأمر على أن عدم المساواة المعرفية تجعلنا معرضين تمامًا لهجمات الجهات الفاعلة مثل كامبريدج أنالاتيكا. النقطة الأكبر والأكثر إثارة للقلق هي أن رأسمالية المراقبة حولت غياب المساواة المعرفية إلى حالة محددة لمجتمعاتنا، وجعلت حرب المعلومات طبيعية باعتبارها سمة مزمنة لواقعنا اليومي الذي تقاضيه الشركات ذاتها التي نعتمد عليها للمشاركة الاجتماعية الفعالة. لديهم المعرفة والآلات والعلم والعلماء والأسرار والأكاذيب. كل الخصوصية في يدهم الآن، مما يترك لنا وسائل قليلة للدفاع عن أنفسنا ضد غزاة البيانات المحتالين. بدون قانون، نحن نكافح للاختباء في حياتنا، بينما يناقش أطفالنا استراتيجيات التشفير حول مائدة العشاء، وبينما يرتدي الطلاب أقنعة للاحتجاجات العامة كحماية من أنظمة التعرف على الوجه المبنية على صور عائلتنا.

تهدد رأسمالية المراقبة في ظل غياب الإعلانات الجديدة عن الحقوق والتشريعات المعرفية بإعادة تشكيل المجتمع وتفكيك الديمقراطية، وبتقويض القدرة البشرية من الأسفل وباغتصاب الخصوصية، وبخفض من الاستقلالية، وبحرمان الأفراد من الحق في الدفاع عن أنفسهم. ومن الأعلى، فإن عدم المساواة والظلم المعرفيين يتنافيان بشكل أساسي مع تطلعات أي شعب ديمقراطي.

نحن نعلم أن رأسماليي المراقبة يعملون في الظل، لكن ما يفعلونه هناك والمعرفة التي يكتسبونها غير معروفة لنا. لديهم الوسائل لمعرفة كل شيء عنا، لكن لا يمكننا معرفة الكثير عنهم. معرفتهم بنا ليست لنا، بل تُباع على شكل نقاط مستقبلية من أجل إرباح الآخرين. منذ اجتماع لجنة التجارة الفيدرالية في عام 1997، لم يتم وضع الحد لهم أبدًا، وأصبح الناس متاعًا للتجارة. الوهم المدمر الآخر هو أن هذه النتيجة كانت حتمية، نتيجة لا مفر منها للتقنيات الرقمية المعززة للراحة. الحقيقة هي أن رأسمالية المراقبة اختطفت الوسيط الرقمي. لم يكن هناك شيء لا مفر منه.

كان المشرعون الأمريكيون مترددين في مواجهة هذه التحديات لأسباب عديدة. أحدهما هو سياسة غير مكتوبة لـ «استثنائية المراقبة» والتي صيغت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، عندما تحولت مخاوف الحكومة من حماية الخصوصية عبر الإنترنت إلى حماسة جديدة لـ «الوعي الكامل بالمعلومات». بدت قدرات المراقبة الوليدة الناشئة في تلك البيئة السياسية من وادي السيليكون واعدة للغاية.

كما دافع رأسماليو المراقبة عن أنفسهم من خلال ممارسة الضغط وأشكال الدعاية التي تهدف إلى تقويض وترهيب المشرعين، وإرباك الأحكام وتجميد الإجراءات. لقد تلقت أعمالهم القليل من التدقيق نسبيًا مقارنة بالضرر الذي تسببه. ولنتأمل هنا مثالين:

الأول هو التأكيد على أن الديمقراطية تهدد الازدهار والابتكار. أوضح إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، في عام 2011، «لقد اتخذنا موقفًا وقلنا لهم ارفعوا أيديكم عن الإنترنت. دعونا وشأننا... يمكن للحكومة أن ترتكب أخطاء تنظيمية من شأنها أن تبطئ هذا الأمر برمته، ونحن نرى ذلك وقلقين بشأنه». يتم إعادة تدوير هذه الدعاية من أباطرة العصر الذهبي الآن، ولكننا نسميهم الآن «اللصوص». أصروا على أنه لا توجد حاجة للقانون عندما يكون لدى المرء «قانون البقاء للأصلح» و«قوانين رأس المال» و«قانون العرض والطلب».

اقرأ/ي أيضًا | لماذا يخيف نموّ تيك توك الغرب؟

وللمفارقة، لا يبدو أن رأس مال المراقبة يهدي إلى الابتكار. تُظهر حقبة جديدة واعدة من الأبحاث الاقتصادية الدور الحاسم الذي لعبته الحكومة والحكم الديمقراطي في الابتكار، ويشير إلى نقص في الابتكار داخل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل. إن هيمنة المعلومات الرأسمالية على المراقبة ليست مكرسة للتحديات الملحة المتمثلة في الطاقة الخالية من الكربون، أو للقضاء على الجوع، أو علاج السرطان، أو تخليص المحيطات من البلاستيك، أو إغراق العالم بمعلمين وأطباء ذوي أجور جيدة وأذكياء ومحبين. بدلاً من ذلك، نرى عملية مُستحدثة يديرها عباقرة يتمتعون برأس مال هائل وقوة حسابية مكرسة بشدة للعلم والاقتصاد المربحين ولاستغلال التنبؤ بالبشر من أجل الربح.

الشكل الثاني للدعاية هو الحجة القائلة إن نجاح شركات المراقبة الرأسمالية الرائدة يعكس القيمة الحقيقية التي تقدمها للناس، لكن البيانات من جانب الطلب تشير إلى أن رأسمالية المراقبة تُفهم بشكل أفضل على أنها فشل في السوق، وبدلاً من التوافق الوثيق بين العرض والطلب، يستخدم الناس هذه الخدمات؛ لأنه لا توجد لديهم بدائل مماثلة ولأنهم يجهلون عمليات الظل لرأسمالية المراقبة وعواقبها. وأفاد مركز بيو للأبحاث مؤخرًا أن 81% من الأميركيين يعتقدون أن المخاطر المحتملة لجمع بيانات الشركات تفوق فوائدها، مما يشير إلى أن نجاح الشركات يعتمد على الإكراه والتعتيم بدلاً من تلبية احتياجات الناس الحقيقية.

يوجه المؤرخ توماس مكراو، الحائز في تاريخه على جائزة التنظيم، تحذيرًا: فشل المنظمون عبر القرون عندما لم يضعوا «استراتيجيات مناسبة للصناعات المعينة التي كانوا ينظمونها». تعتبر قوانين الخصوصية ومكافحة الاحتكار الحالية حيوية، لكن أيًا منها لن تكون كافية تمامًا لمواجهة التحديات الجديدة لعكس عدم المساواة المعرفية.

تتطلب منافسات القرن الحادي والعشرين إطارًا للحقوق المعرفية المنصوص عليها في القانون والخاضعة للحكم الديمقراطي. من شأن هذه الحقوق أن تقطع سلاسل توريد البيانات من خلال حماية حدود التجربة البشرية قبل أن تتعرض للهجوم من قوى تحويل البيانات. يجب أن يكون اختيار تحويل أي جانب من جوانب حياة المرء إلى بيانات ملكًا للأفراد بحكم حقوقهم في مجتمع ديمقراطي. هذا يعني، على سبيل المثال، أنه لا يمكن للشركات المطالبة بالحق في وجهك، أو استخدام وجهك كمواد خام مجانية للتحليل، أو امتلاك وبيع أي منتجات حسابية مشتقة من بيانات وجهك. لقد بدأ بالفعل الحديث حول الحقوق المعرفية، وهو ما انعكس في تقرير رائد من منظمة العفو الدولية.

يمكننا حظر أسواق مستقبل البشرية على جانب الطلب؛ وبالتالي القضاء على الحوافز المالية التي تحافظ على عائد المراقبة. هذا ليس احتمالا جذريا، إذ تُحظر مُجتمعات الأسواق بالأعضاء البشرية والرضع والعبيد، وعلينا أن ندرك في هذه الحالة أن مثل هذه الأسواق بغيضة أخلاقيًا، وتؤدي إلى عواقب عنيفة يمكن التنبؤ بها. يمكن إظهار أن أسواق «مستقبل البشرية» تنتج نتائج يمكن التنبؤ بها بالقدر نفسه، وتتحدى حرية الإنسان وتقوض الديمقراطية. مثل الرهون العقارية عالية المخاطر واستثمارات الوقود الأحفوري، ستصبح أصول المراقبة الأصول السامة الجديدة.

سيحتاج المشرعون لدعم المشهد التنافسي الجديد إلى دعم أشكال جديدة من العمل الجماعي، تمامًا مثل الحماية القانونية قبل ما يقرب من قرن من الزمان لحقوق التنظيم والإضراب والمفاوضة الجماعية للمشرعين والعمال المتحدين في الحد من سلطات الرأسماليين الاحتكاريين. يجب أن يسعى المشرعون إلى إقامة تحالفات مع المواطنين المهتمين بشدة بالسلطة غير الخاضعة للرقابة من رأسماليي المراقبة ومع العمال الذين يسعون للحصول على أجور عادلة وأمن معقول في تحد لظروف العمل غير المستقرة التي تحدد اقتصاد المراقبة.

أي شيء يصنعه البشر يمكن للبشر التراجع عنه. رأسمالية المراقبة شابة، بالكاد في طور التكوين وعمرها 20 عامًا، لكن الديمقراطية قديمة، ومتجذرة في أجيال عاشت متراوحةً بين الأمل والصراع.

رأسماليو المراقبة أغنياء وأقوياء، لكنهم ليسوا أقوياء كفاية. لديهم نقطة ضعف واضحة: الخوف. إنهم يخشون المشرعين الذين لا يخشونهم. إنهم يخشون المواطنين الذين يطالبون بطريق جديد إلى الأمام، بينما يصرون على إجابات جديدة لأسئلة قديمة: من سيعرف؟ من سيقرر من يعرف؟ من سيقرر لمن يقرر من يعرف؟ من سيكتب الموسيقى؟ ومن سيرقص؟

التعليقات